7月20日に投開票される参院選が迫る中、一部メディアから「極右政党」と評されながらも、その勢いを増す「参政党」に注目が集まっています。彼らが掲げる「日本人ファースト」や「行き過ぎた外国人の受け入れに反対」といった主張は、時に強い波紋を呼んでいます。果たして、その実態とはどのようなものなのでしょうか。数々の選挙に携わり、7割超の勝率を誇る選挙プランナーの松田馨氏が、その躍進の背景と「参政党」の実像を解説します。

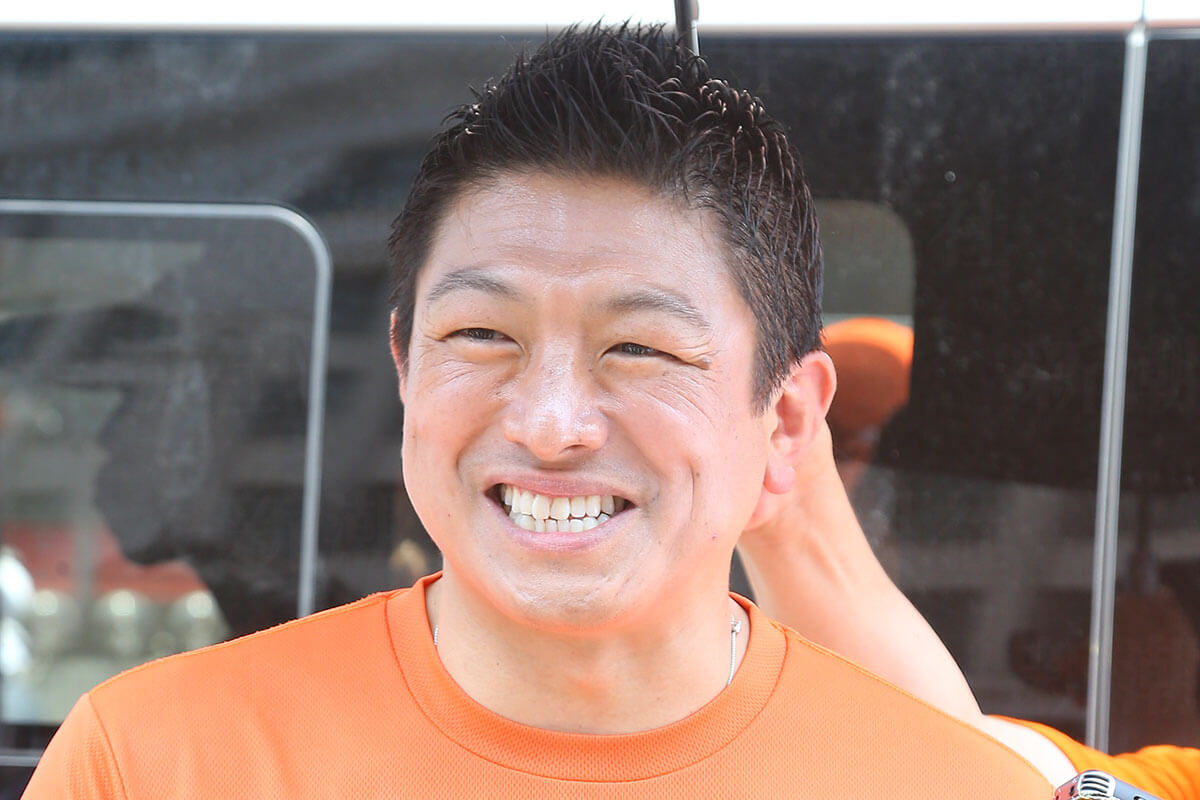

参政党代表の神谷宗幣氏。勢いを増す政党の顔として注目される

参政党代表の神谷宗幣氏。勢いを増す政党の顔として注目される

参政党の驚異的な地方浸透戦略

マスコミ各社の世論調査でも、参政党の勢いは明確に示されています。3年前の参院選で神谷宗幣代表が国政で初めて議席を獲得した参政党ですが、その後の3年間で驚くべき数の地方議員が次々と当選している点が特筆されます。2023年の地方統一選では100人近くが当選し、現在では所属議員数が150名を超えました。松田氏は、これは「全国政党化のため各地に280を超える支部を置き地方議員を作るという、党勢拡大におけるオーソドックスな手法を丁寧に実践してきた特徴がある」と指摘します。

党の公式ホームページによると、現在の所属議員の内訳は、衆議院議員3名、参議院議員は神谷代表に加え、先日、日本維新の会を離党した梅村みずほ氏が入党し2名。これに加えて、東京都議会議員3名、県議会議員4名、東京都の区議会議員13名、全国の市議会議員106名、町議会議員21名、村議会議員4名が名を連ねており、地方議員を合わせれば総勢153議員に達しています。この数字は、参政党が草の根レベルでの組織的な浸透を着実に進めていることを物語っています。

都議選での躍進とメディア露出の拡大

参院選の前哨戦と位置付けられた昨年6月の東京都議選において、参政党は議席ゼロから一挙に3議席を獲得し、大きな話題を呼びました。当選した3名はいずれも上位当選であり、マスコミの注目を集める結果となりました。松田氏の分析によれば、「3つの選挙区に関しては、定数が多いこともありますが、参政党の地方議員がいたり、過去の比例区での得票数も多いなど、参政党が支持されやすい下地がある地域を選んで候補を立てていた」とのこと。戦略的な候補者擁立が躍進に繋がったと言えるでしょう。

さらに、東京都議選での躍進後、所属国会議員が5名という条件をクリアしたことは、その後の党の露出機会を飛躍的に増加させました。NHKの「日曜討論」や記者クラブでの党首討論など、主要なメディアでの露出が増えたことで、より多くの有権者に参政党の存在が知られるようになり、現在の勢いを後押しする要因となっています。

「DIY政党」としての独自性と熱心な支持層

参政党の隆盛を支えるもう一つの重要な要因は、そのユニークな「DIY(Do It Yourself)政党」というコンセプトにあります。松田氏は「投票したい政党がないのなら自分たちで作ろうというコンセプトを掲げた党なんです」と説明します。この考え方により、党員の中には「党の未来を自分たちで作るんだ」という強い当事者意識を持つ人々が一定数存在します。

党の運営においても党員の自主性を重んじる傾向が強く、これにより参加意識が高い支持者がしっかりと集まっています。こうした高いエンゲージメントを持つ支持者たちによる非常に熱心な草の根活動が、参政党が現在の隆盛を築く基盤となっているのです。神谷代表が全てを主導しているわけではなく、党員一人ひとりの自発的な活動が、参政党という政党の原動力となっていると言えるでしょう。

結論

参政党の急速な台頭は、単なるメディアのレッテルや特定のイデオロギーだけで説明できるものではありません。選挙プランナーの松田馨氏の分析が示すように、彼らは地方議員の育成と全国的な支部ネットワークの構築というオーソドックスながらも丁寧な党勢拡大戦略を実践してきました。さらに、「DIY政党」という独自のコンセプトのもと、高い当事者意識を持つ熱心な支持者を巻き込み、草の根レベルでの活発な活動を展開しています。これらの組織的な取り組みと、支持者による自律的な活動こそが、参政党が現在の勢いを得るに至った真の理由であり、今後の政治情勢において彼らがどのような影響を与えていくのか、引き続き注目が集まります。