江戸時代の歴史に名を刻む重要人物、松平定信。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃噺〜』においても、その完璧主義的で理想主義的な性格が鮮明に描かれています。彼は自らの優秀さゆえに高い規範を他者に求め、全国規模で改革を推進しましたが、結果として多くの反発と孤立を招くことになりました。本稿では、定信の強固な信念と、いかにして彼が巧みに権力を維持・強化したかを探ります。

理想と現実の乖離:民が求めたのは「楽しさ」だった

定信が主導した「文武に励め」「倹約しろ」「風紀を正せ」といった政策は、武士の義気を高め、社会の秩序を回復するという高邁な理想に基づいています。しかし、当時の人々にとっては、これらの厳格な命令は受け入れがたいものでした。ドラマ内で老中格の本多忠籌が定信に進言した「人は正しく生きたいとは思わないのでございます。楽しく生きたいのでございます」という言葉は、まさに人々の本音を代弁していました。続けて、老中松平信明が「倹約令を取りやめ、風紀の取り締まりをゆるめていただけませぬか」と直言したことは、当時の世論が定信の強硬な政策に疲弊していたことを示しています。

しかし、定信はこれらの進言に耳を貸すことなく、「世が乱れ、悪党がはびこるのは、武士の義気が衰えておるからじゃ」と持論を貫き、ますます倹約と文武を奨励する姿勢を崩しませんでした。

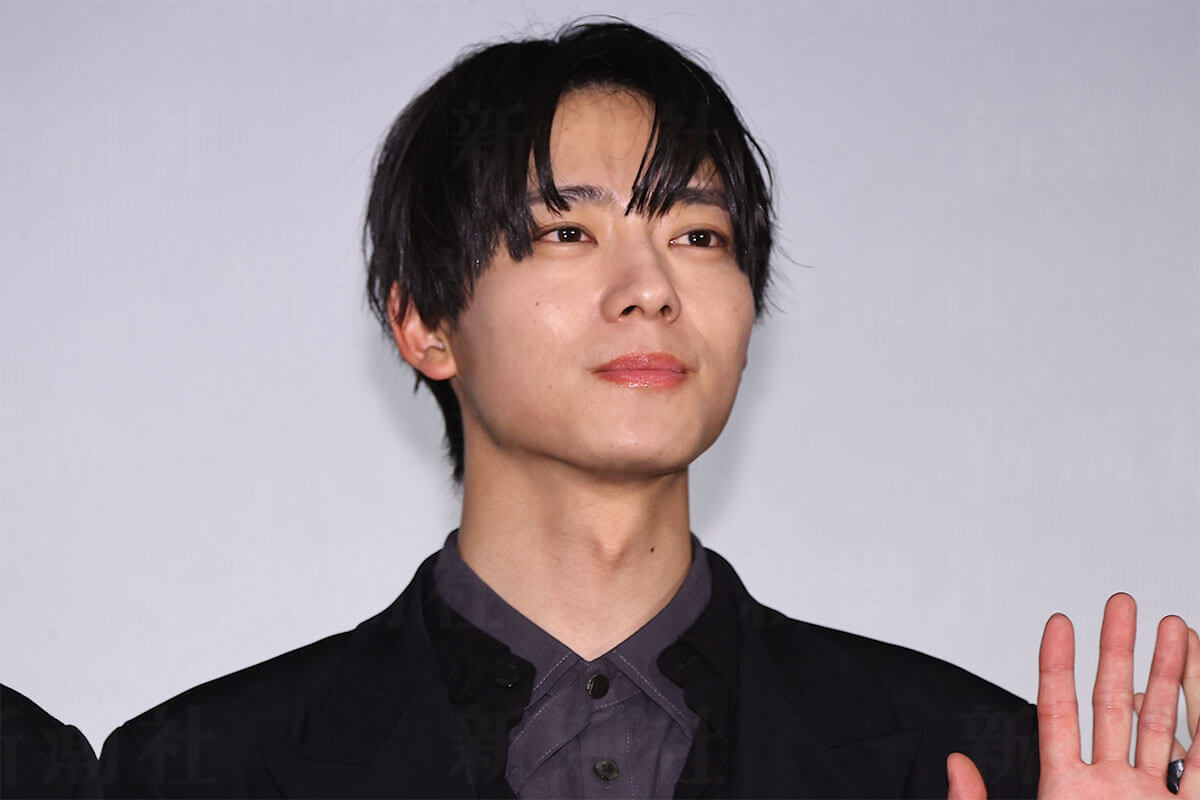

NHK大河ドラマ「べらぼう」で松平定信役を演じる井上祐貴

NHK大河ドラマ「べらぼう」で松平定信役を演じる井上祐貴

孤立と権力強化の奇策:辞職願に隠された真意

定信の強硬な姿勢は、かつての同志である本多忠籌や松平信明をも一橋治済側に傾かせ、彼は次第に孤立を深めていきました。この状況を打開するため、定信は尾張藩主の徳川宗睦と共謀し、大胆な奇策に出ます。それは、将軍家斉に嫡男竹千代が生まれた祝賀の席で、将軍補佐役、財政を司る勝手掛、そして大奥を管理する奥勤めといった要職の辞職願を提出するというものでした。

表向きは将軍家斉の成長と世継ぎ誕生を理由に引退を申し出る定信の訴えは、彼を疎ましく感じていた家斉にとって好都合に見えました。しかし、そこへ徳川宗睦が割って入り、「いまだ先行きの見えぬことが数多ございます。異国の船が沿岸に姿を現しており、国の守りも見直さねばならぬ。越中(定信)のほかに誰がこの難しい局面を乗り切れると」と、定信の不可欠性を強調しました。

この策は見事に成功し、定信は将軍補佐役と勝手掛に留まることになります。さらに、彼は老中が奥勤めを兼務しないという新たな規定を提案し、これが受け入れられたことで、事実上、将軍補佐役である定信以外の者が大奥に号令をかける立場にいなくなり、結果として大奥に対する定信の権限は格段に強化されました。この一連の経緯は、寛政4年(1792年)8月9日の史実にもほぼ沿っており、定信が将軍の信認を確認するために度々辞職願を提出していたことからも、彼の権謀術数の一端がうかがえます。これは定信にとって、自らの地位を守り抜くための最後の抵抗であったと言えるでしょう。

結び

松平定信は、その高すぎる理想と不退転の信念ゆえに反発を招きましたが、同時に類まれな政治的洞察力と実行力、そして巧妙な権力維持術をも兼ね備えていました。大河ドラマ『べらぼう』で描かれる彼の姿は、単なる頑固者ではなく、混迷の時代を乗り切ろうと奮闘した一人の政治家の複雑な実像を浮き彫りにしています。彼の改革が後世に与えた影響は大きく、江戸時代の社会情勢を理解する上で欠かせない人物です。

出典:Yahoo!ニュース(デイリー新潮)