NHK大河ドラマ「べらぼう」で脚光を浴びる江戸のメディア王、蔦屋重三郎。彼は、厳しい逆境に直面しながらも、その才覚で数々の文化をプロデュースしてきました。特に、美人絵の革新に加え、謎多き浮世絵師「写楽」を見出し、役者絵の世界に革命をもたらしたことは特筆に値します。本記事では、蔦屋重三郎がいかに逆境を飛躍の機会に変え、写楽と共に新たな浮世絵の地平を切り開いたのか、その軌跡を辿ります。

逆境を乗り越え、美人画で切り開いた新境地

「逆境で咲く花は、すべての花の中でもっとも珍しくて美しい」。ウォルト・ディズニーのこの言葉は、江戸のメディア王、蔦屋重三郎の生涯にも重なります。ディズニーランド開園時の苦難を乗り越え、完璧な「夢と魔法の国」を築き上げたウォルトのように、蔦屋重三郎もまた、ピンチを飛躍に変える力を持っていました。

幕府から「身上半減」という厳しい財産刑を受け、資産の半分を失う絶体絶命の状況に直面しても、彼は決して意気消沈しませんでした。むしろ、この逆境を新たな活路を見出す機会と捉え、浮世絵の美人画分野で大胆な革新を試みます。従来のような全身像ではなく、顔や上半身を大きくクローズアップする「美人大首絵」という新ジャンルを企画。これを当代の人気絵師、喜多川歌麿に描かせ、「婦人相學十躰」や「婦女人相十品」、「当時三美人」といった作品群を大ヒットさせました。これは、彼の卓越したプロデュース能力と、時代を読み解く洞察力の賜物でした。

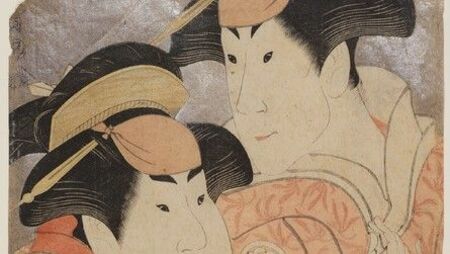

写楽による二代目瀬川富三郎と中村万世の役者絵。歌舞伎役者の個性と表情を捉えた浮世絵作品。

写楽による二代目瀬川富三郎と中村万世の役者絵。歌舞伎役者の個性と表情を捉えた浮世絵作品。

謎多き絵師「写楽」の登場と役者絵の変革

蔦屋重三郎が逆境の中で咲かせたもう一つの花は、伝説的な浮世絵師「写楽」の発見でした。写楽の登場は、それまでの役者絵の概念を根底から覆す、まさに革命的な出来事となります。

写楽は、歌舞伎役者の姿を描く際に、単に理想化するのではなく、役者個々の顔の造作、表情、内面に宿る個性や人間性を鋭く捉え、大胆にデフォルメして表現しました。その「役者の大首絵」は、舞台上での役者の迫力と、見る者の心に訴えかけるリアルな感情を鮮やかに浮き彫りにし、当時の人々を驚かせました。わずか10ヶ月という短い期間に約140点もの作品を残し、忽然と姿を消した写楽の正体は今も謎ですが、その神秘性も作品の魅力を高めています。蔦屋重三郎は、この稀代の才能を見抜き、その表現力を最大限に引き出すことで、浮世絵における役者絵の新たな地平を切り開いたのです。

蔦屋重三郎は、単なる出版業者ではなく、まさに「江戸のプロデューサー」として、逆境を乗り越え、文化に革新をもたらしました。美人画における喜多川歌麿との協業、そして謎多き写楽の才能を見出し、役者絵に革命を起こした功績は計り知れません。彼の物語は、現代を生きる私たちにとっても、困難な状況下での創造性や、先見の明を持つことの重要性を教えてくれます。

出典: https://news.yahoo.co.jp/articles/b8f93668c9faf96da98adb9b32faa23f3a3a9ed3