江戸時代後期、日本の文化に多大な影響を与えた天才的なクリエイターたちがいた。浮世絵の巨匠・葛飾北斎、読本の大家・曲亭馬琴、そして滑稽本の第一人者・十返舎一九である。彼らの創造性が開花する上で、欠かせない存在が版元・蔦屋重三郎だった。現在のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺』でも描かれるように、蔦重は彼らを見出し、来るべき時代の出版文化を牽引する力となった。本稿では、特に葛飾北斎と蔦屋重三郎の関係性に焦点を当て、その初期の活動と創作の背景を深掘りする。

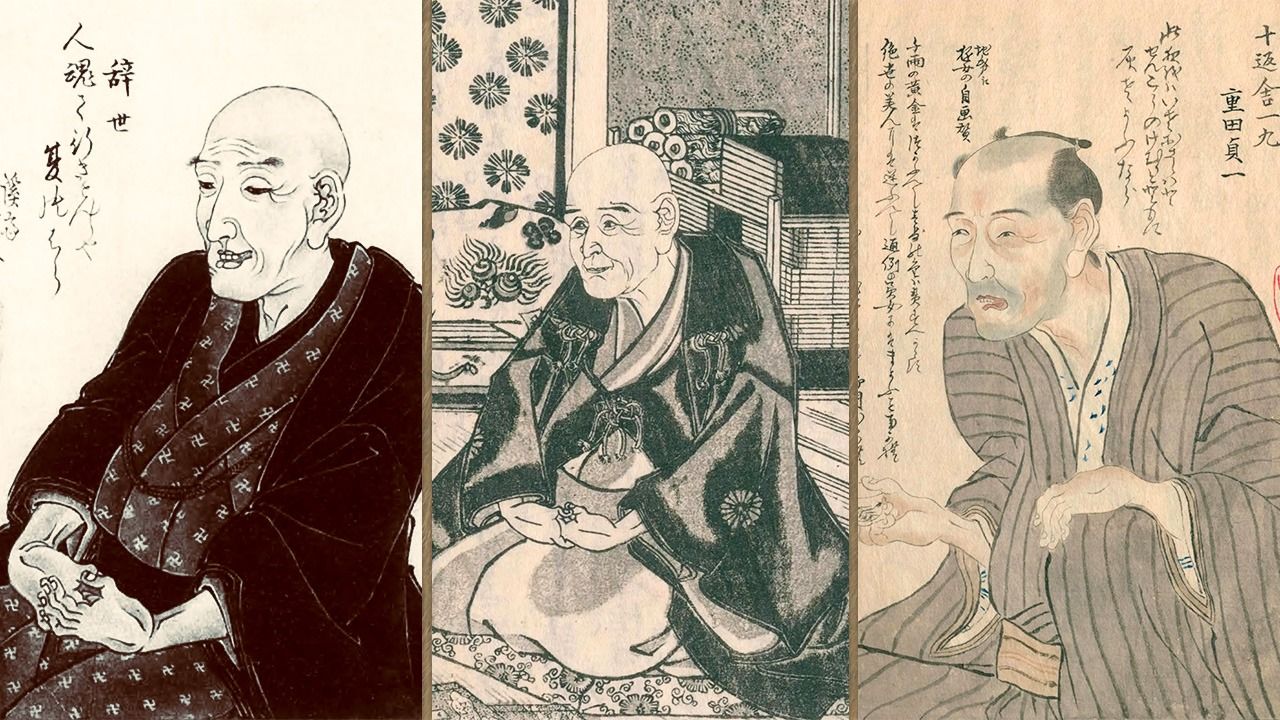

江戸時代後期の代表的クリエイター、葛飾北斎、曲亭馬琴、十返舎一九の著作物

江戸時代後期の代表的クリエイター、葛飾北斎、曲亭馬琴、十返舎一九の著作物

葛飾北斎、蔦屋重三郎との出会い:勝川春朗としての初期活動

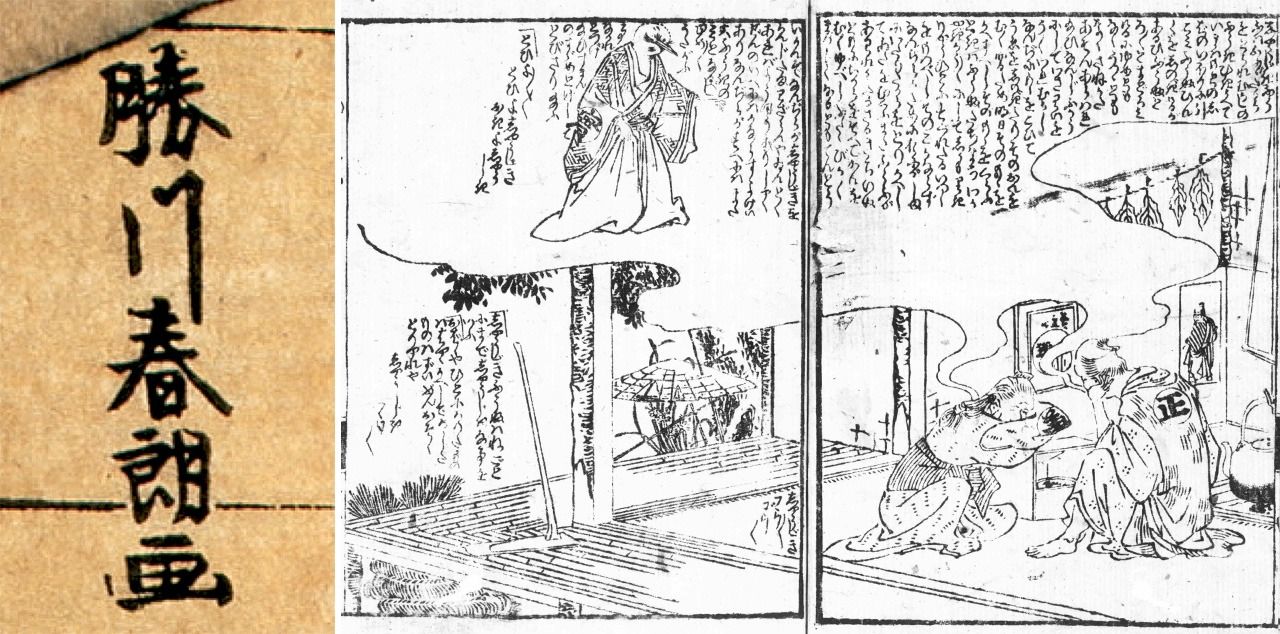

蔦屋重三郎が後の葛飾北斎を絵師として初めて起用したのは、1791年(寛政3年)のことである。当時、北斎は「勝川春朗(かつかわ・しゅんろう)」の画号を用いており、吉原遊廓で開催される即興芝居「俄(にわか)」を題材にした浮世絵シリーズ『仁和嘉狂言(にわかきょうげん)』の絵師としてその名が見られる。この時期、春朗は蔦重のもとで才能を磨き始めたと言えるだろう。

翌1792年(寛政4年)には、蔦重の版元「耕書堂」から刊行された山東京伝や曲亭馬琴の黄表紙(きびょうし)の挿絵にも、春朗の署名が数多く見られるようになる。例えば、山東京伝作の『昔昔桃太郎発端話説』では、桃太郎の前世が舌切り雀であったという斬新な設定が、春朗の劇的な挿絵によって一層鮮やかに読者に語りかけ、物語に深みを与えている。

勝川春朗時代の葛飾北斎の落款と山東京伝作『昔昔桃太郎発端話説』の挿絵

勝川春朗時代の葛飾北斎の落款と山東京伝作『昔昔桃太郎発端話説』の挿絵

しかし、耕書堂における春朗の浮世絵師としての活躍は、この後しばらく目立たなくなる。その主な理由は、蔦重が1792年(寛政4年)頃から喜多川歌麿の美人画に注力し、さらに1794年(寛政6年)からは東洲斎写楽の役者絵を世に送り出したため、春朗への優先順位が下がったことにある。また、この時期の春朗自身も、所属していた「勝川派」との関係が悪化し、浮世絵制作から遠ざかっていたとされている。

画号「北斎宗理」:蔦重との最後の仕事と「波」の起源

蔦屋重三郎は1797年(寛政9年)5月にこの世を去るが、その同じ年に耕書堂から出版された絵本『柳の絲(やなぎのいと)』に所収された「江島春望(えのしましゅんぼう)」が、蔦重と北斎が組んだ最後の作品だと考えられている。この作品では、「北斎宗理(ほくさいそうり)」という新しい画号が用いられている。

葛飾北斎が「北斎宗理」の画号で描いた蔦屋重三郎との最後の作品『江島春望』

葛飾北斎が「北斎宗理」の画号で描いた蔦屋重三郎との最後の作品『江島春望』

この「江島春望」に描かれた波の表現は、後に北斎の代表作となる『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』の壮大な波のルーツを求める研究者やファンも多く、蔦重との最後の仕事が、北斎の芸術に新たな境地を開いた可能性を示唆している。

結論

蔦屋重三郎は、葛飾北斎の才能を初期から見出し、黄表紙の挿絵などで活躍する機会を与えた。たとえ一時的に優先順位が下がった時期があったとしても、蔦重との出会いが北斎の後の輝かしいキャリアの礎となったことは疑いようがない。また、北斎が様々な画号を使い分けながら自身の表現を追求していく過程で、蔦重という偉大な版元との協業が、彼の芸術性を深化させる重要な経験となった。大河ドラマ『べらぼう』を通じて、江戸時代の出版文化を牽引した蔦重と、彼に支えられたクリエイターたちの創造性豊かな軌跡が改めて注目されることは、日本の歴史と文化を深く理解する上で非常に意義深い。

参考文献

- 国立国会図書館所蔵資料

- ColBase

- 国文学研究資料館所蔵資料

- (上記は記事内記載の出典を基に作成)