高齢化社会が進む日本で、老人ホーム探しは多くの家族にとって大きな課題となっています。しかし、その裏で、高齢者を紹介する業者が施設側から高額な手数料を受け取るビジネスが横行していることが明らかになり、波紋を広げています。一体何が起きているのでしょうか?

高齢者の「値段」?要介護度で変わる紹介手数料

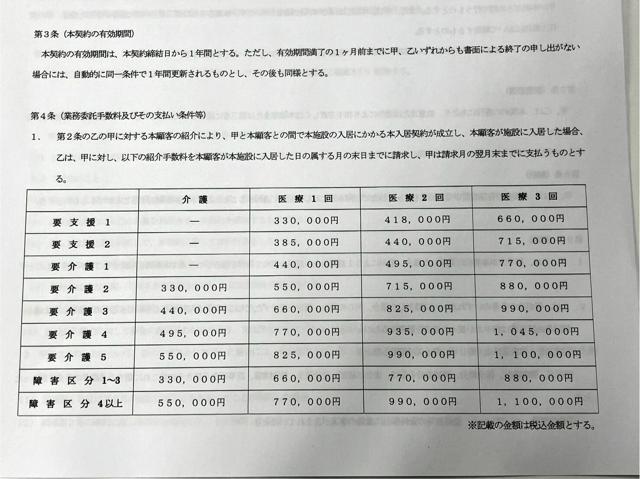

朝日新聞の取材で、老人ホームと紹介業者の間で結ばれた複数の契約書の存在が確認されました。驚くべきことに、これらの契約書には、入居者の要介護度に応じて紹介手数料が変動する仕組みが記されていたのです。要介護度が高いほど、施設は多くの介護報酬を受け取れるため、それに比例して紹介手数料も高額になるという、まるで高齢者に「値段」をつけているかのような実態が浮き彫りになりました。

alt契約書には、要介護度別の紹介手数料が明確に記載されています。

alt契約書には、要介護度別の紹介手数料が明確に記載されています。

例えば、関西のあるホームでは、要介護度1の入居者の紹介料は30万円ですが、要介護度5では50万円に跳ね上がります。さらに、訪問看護を受ける場合は、要介護度1で70万円、要介護度5ではなんと100万円にも達するとのこと。このホームの運営会社は訪問看護事業所も経営しており、入居者へのサービス提供で二重に利益を得ている構図が見て取れます。

情報の asymmetry:知らないのは入居者だけ?

問題なのは、こうした手数料の存在が入居者やその家族にほとんど知らされていないことです。施設側と紹介業者の間で密かに金銭の授受が行われ、入居者はその事実を全く知らずに施設選びを進めているケースが少なくありません。高齢者福祉に詳しい専門家、山田花子さん(仮名)は、「このような不透明な取引は、入居者の権利を著しく侵害するものであり、早急な対策が必要だ」と警鐘を鳴らしています。

高騰する紹介料の裏側:病院と施設の思惑

なぜこのような事態が起きているのでしょうか?背景には、病院と老人ホームそれぞれの事情が複雑に絡み合っています。病院では、入院期間が長引くと診療報酬が減額されるため、長期入院の高齢者は経営上の負担となる傾向があります。一方、老人ホーム側は、高い介護報酬を受け取れる入居者を確保したいという思惑があります。

こうした状況下で、紹介業者は病院とホームの間に入り込み、需要と供給のバランスを巧みに利用して紹介料を高騰させているのです。結果として、入居者は希望する施設に入れない、あるいは高額な費用を負担させられるといった不利益を被ることになります。

厚労省も動き出す:しかし課題は山積み

こうした事態を受け、厚生労働省は2024年12月、自治体に対し、要介護度に連動した料金設定は不適切であるとして、施設への指導を求める通知を出しました。しかし、紹介業者自体は指導の対象外となっており、実効性のある対策となるかは不透明です。

高齢者施設選びは、人生における大きな転換期を迎える本人や家族にとって、非常に重要な決断です。透明性が高く、公正なシステムの構築が急務と言えるでしょう。