「男は仕事、女は家庭」という性役割分業は、かつては社会の維持に不可欠とまで考えられていました。中学校の技術・家庭科の履修規定が「男子は技術、女子は家庭」と定められていたことに、その根強さが表れていました。しかし、労働力人口の減少が進む現代社会において、女性の社会進出は必須であり、個々の家庭においても夫婦共働きが求められる時代へと変化しています。何より、この旧態依然とした性役割分業は女性の権利、すなわち幸福追求権を侵害します。このような認識のもと、性役割分業をなくす動きが世界的に広まっていますが、令和の時代を迎えてもなお、日本の既婚男女の「すがた」には大きな違いが見られます。

令和の時代における既婚男女の年収分布の実態

現代日本において、既婚男女間の収入格差は依然として根強く存在しています。年収分布を比較したデータを見ると、その実態が明らかになります。特に女性の場合、無業者(年収ゼロ)が全体の32%と最も多く、約3人に1人が該当します。有業者であっても、年収上位層に位置する女性はごくわずかです。一方、男性では無業者は極めて少なく、年収上位25%以上の層が全体の44%を占めるなど、対照的な結果となっています。この統計は、未だに旧態依然とした性役割分業意識が日本社会に深く根を張っていることを明確に示しています。

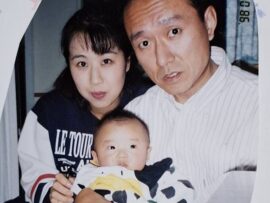

令和の日本における根強い性役割分業意識を示す夫婦のイメージ

令和の日本における根強い性役割分業意識を示す夫婦のイメージ

ローレンツ曲線とジニ係数で見る夫婦間収入格差の深さ

既婚男女の収入格差がどれほど強いかを示す単一の尺度として、ローレンツ曲線とジニ係数が有効です。年収分布のずれは、横軸に女性、縦軸に男性の累積相対度数をとり、7つの年収グループの点を線でつないだ曲線(ローレンツ曲線)によって視覚化されます。この曲線が対角線から深く湾曲しているほど、両軸の値の隔たりが大きい、すなわち男女間の収入格差が大きいことを意味します。

その程度は、ローレンツ曲線と対角線の間の色付きの面積で示され、この面積を2倍にした値がジニ係数です。ジニ係数は0.0から1.0の値を取り、格差が完全にない場合は0.0(ローレンツ曲線が対角線と重なる)、格差が最も大きい場合は1.0(色付きの面積が四角形の半分)となります。日本の既婚男女間におけるジニ係数の値は、他の先進諸国と比較しても際立っており、社会における性役割分業の根深さを定量的に示しています。

こうしたデータが浮き彫りにするのは、日本が男女共同参画社会の実現に向けて、依然として大きな課題を抱えている現実です。女性の社会進出をさらに促進し、夫婦が共にキャリアを築き、家計を支える「共稼ぎ」が当たり前となる社会への変革は、少子高齢化が進む日本社会の持続可能性を確保するためにも不可欠です。個人の幸福追求権を尊重し、真のジェンダー平等を目指すために、性役割分業の意識改革と社会システムの改善が引き続き求められています。

参考文献

- NEWSWEEK JAPAN: OECD加盟国の既婚男女の収入格差ジニ係数 (https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2025/07/563051_3.php)

- Yahoo!ニュース: 日本は他の先進諸国と比較すると、既婚男女の収入格差が最も大きい (https://news.yahoo.co.jp/articles/8ca6181931f1e7438130062599614f7db5c115fc)