参議院選挙での苦戦を経て首相の座を続投する石破茂氏が、2025年8月6日に広島で催された平和記念式典に出席し、その「首相あいさつ」に注目が集まりました。被爆地への訪問が首相続投の一因とも報じられていただけに、その発言内容と表現は多方面から関心を呼んだのです。

石破首相のあいさつを後から文章で確認すると、2年前に自身が平和記念資料館を再訪した際に感じた痛切な思いや、「原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑」に刻まれた歌人・正田篠枝さんのリアルな歌を引用するなど、追悼の辞として内容は十分に練られたものでした。しかし、首相の前に登壇した二人の小学生が原稿に目を落とすことなく「平和への誓い」をはっきりと力強く語っていたのとは対照的に、石破首相はほぼ下を向いたままで、言葉に抑揚がなく、原稿を読み上げているだけに聞こえました。核廃絶への強い思いを、自身の言葉で原稿を見ずに発信する姿を期待していた多くの人々にとって、その演説は期待を裏切るものとなりました。この「棒読み」のような演説が、果たして戦後80年談話の必要性を問い直すきっかけとなるのか、複数の観点から考察が深まっています。

石破首相、平和記念式典での「棒読み」演説の波紋

広島の地で、平和への祈りを捧げる重要な機会である平和記念式典。そこで国家のリーダーがどのようなメッセージを発するかは、国内外から大きな注目を浴びます。石破首相の今回の演説は、内容こそ評価できるものの、その伝達方法においては多くの識者やメディアから厳しい目が向けられました。特に、若い世代である小学生たちが、自らの言葉で平和への決意を表明する姿と首相の演説との対比は、メッセージの説得力に大きく影響しました。被爆者の平均年齢が80歳を超える中、被爆の実相を語り継ぎ、核兵器廃絶への道筋を示すことの重要性は増すばかりです。首相の言葉が、形式的なものに留まらず、真に心からの呼びかけとなることが期待されています。

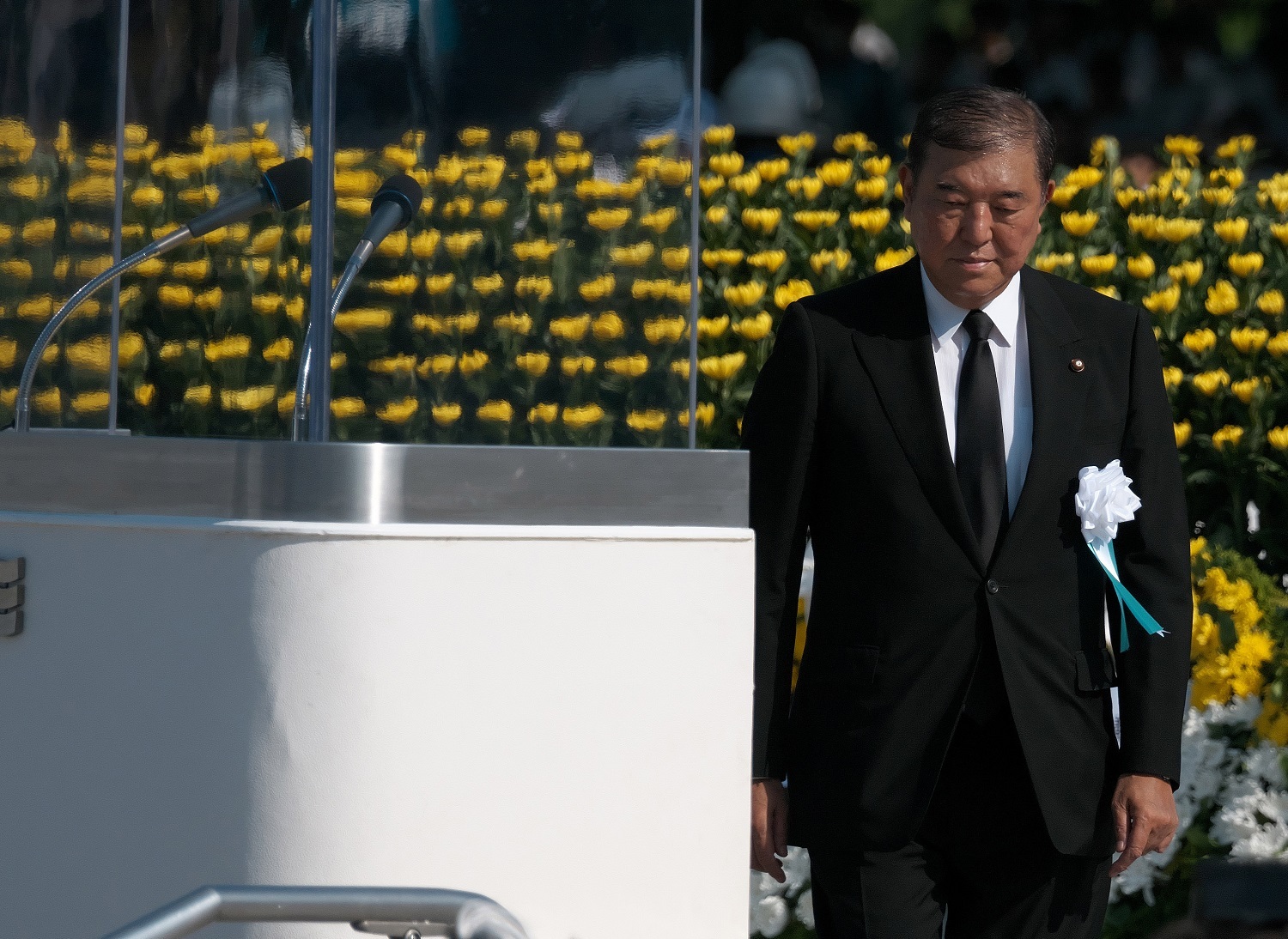

広島平和記念式典で演説を行う石破首相。戦後談話の議論に関連する重要な政治的瞬間。

広島平和記念式典で演説を行う石破首相。戦後談話の議論に関連する重要な政治的瞬間。

戦後70年談話の歴史的意義と安倍元首相の葛藤

戦後談話の議論において、2015年8月14日に閣議決定された安倍晋三元首相(当時)の戦後70年談話は、日本としての歴史認識を国際社会に明確に示したものとして、その意義は大きいとされています。この談話では、「侵略」という客観的事実を認め、「植民地支配」については「永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない」と明記されました。さらに、国内外で犠牲となった人々に対しては「深く頭を垂れ、痛惜の念を表す」と記されており、これは「心からのお詫び」に相当する表現として理解されています。

特に多くの国民の心に響いたのは、「あの戦争には何ら関わりのない私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」という一節でした。この言葉は、大戦への反省という問題に対し、一つの区切りをつけようとする強い意志が込められていたと解釈されています。

周到な準備が語る「談話」の重み:21世紀構想懇談会の役割

安倍元首相が戦後70年談話を発表するまでの経緯は、『安倍晋三回顧録』(中央公論新社)や『宿命の子・安倍晋三政権クロニクル』(文芸春秋)といった書籍で詳細に語られています。談話の発出に至るまでの思いや、その準備段階における葛藤、そして米国やオーストラリアをはじめとする各国首脳との水面下でのやり取りなどが鮮明に浮かび上がってきます。

安倍元首相は、この歴史的な談話に区切りをつけるため、有識者による「21世紀構想懇談会」を設置し、半年近くにわたり、何度も議論を重ねてきました。このような周到な準備と広範な合意形成の努力なしに、単に戦後80年という節目だからという理由だけで、新たな談話や個人の意見を発したいと考えるのは、性急であるとの指摘があります。首相という立場で発せられる言葉は、それがたとえ個人の見解であったとしても、「個人の見解であり、政府の主張ではない」では済まされない重みを持ちます。国家の公式見解と見なされ、国際社会に大きな影響を与える可能性があるため、その発言には極めて慎重な姿勢が求められるのです。

結論

石破首相の広島平和記念式典での演説は、その内容と裏腹に、表現方法が評価を二分しました。特に戦後80年という節目を迎えようとする中で、新たな戦後談話の必要性が議論される際、安倍元首相の戦後70年談話が残した意義と、その策定過程における周到な準備の重要性は、再認識されるべき点です。歴史認識に関わる国家の公式声明は、個人的な見解を超え、綿密な議論と幅広い合意形成を経て、初めてその重みと説得力を持つと言えるでしょう。

参考文献

- 『安倍晋三回顧録』中央公論新社

- 『宿命の子・安倍晋三政権クロニクル』文芸春秋