「東京の中心」という問いは、国会や首相官邸が位置する永田町、官公庁が集まる霞が関、あるいは都庁と歓楽街を擁する新宿、さらには赤坂・六本木の繁華街や丸の内・日比谷のオフィス街など、多様な有力候補が存在するため、明確な答えを出すことは困難です。これは、東京という都市があまりにも広大であることの証でもあります。しかし、こと鉄道ネットワークの観点に絞れば、その中心は多くの議論の余地なく東京駅であると言えるでしょう。かつて「中央停車場」と称されたこの駅は、今や日本の鉄道網を象徴するターミナルです。

東京駅誕生以前の「中央駅」の系譜

しかし、現在の東京駅が開業したのは1914年(大正3年)のことであり、日本の鉄道が世に登場した明治初期から約40年間、東京には「中央停車場」と呼べるような統一された駅は存在しませんでした。では、東京駅が存在しなかった時代、その重要な役割はどの駅が担っていたのでしょうか。その答えは、主に新橋駅と上野駅にありました。そして、もう一つ重要な役割を果たしたのが、現在では中央線神田〜御茶ノ水間の高架下にその遺構を残す、今はなき万世橋駅です。かつて東京の心臓部を担ったこの駅は、1943年(昭和18年)にその役目を終え、静かに姿を消しました。

幻のターミナル、万世橋駅の面影を辿る

東京の中心部にひっそりと隠されたこの幻の駅の面影を訪ねるため、御茶ノ水駅から出発します。近代的に改修され、広々としたコンコースを持つ御茶ノ水駅の聖橋口を出て、線路沿いの淡路坂を東へと下ります。この場所では、中央線と総武線が鮮やかに分岐し、総武線は高架を保ったまま神田川を渡って秋葉原方面へ、中央線は坂を下った後に再び高架へと駆け上がり、右にカーブしながら神田駅を目指します。

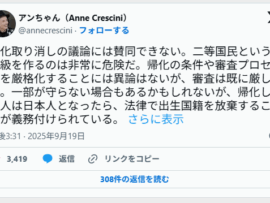

かつて中央線ターミナルだった万世橋駅の現在の姿。神田川沿いに佇む旧駅舎の赤レンガ構造が歴史を物語る。

かつて中央線ターミナルだった万世橋駅の現在の姿。神田川沿いに佇む旧駅舎の赤レンガ構造が歴史を物語る。

都心の鉄道が織りなすダイナミズムを横目に昌平橋を通り過ぎ、神田郵便局の前を進むと、万世橋の南詰にたどり着きます。中央通り(国道17号)という幹線道路から少し奥まったこの場所に、かつての大ターミナル、万世橋駅が存在しました。現在の万世橋は、交通博物館の跡地を利用した商業施設として生まれ変わり、往時の面影は少ないものの、旧駅舎の赤レンガ構造の一部や遺構が残り、訪れる人々に東京の鉄道歴史の深さを静かに語りかけています。

忘れ去られた「中央駅」の意義

万世橋駅は、明治から大正にかけて、東京の鉄道交通において重要な役割を担った「中央駅」の一つでした。現在の東京駅がその座を確立するまでの間、都市の発展と共に人々の移動を支え、文化と経済の結節点としての機能を有していたのです。82年前にその姿を消したこの幻のターミナル駅は、ただの過去の遺物ではありません。それは、東京という都市がどのように発展し、その中心がどのように変遷してきたかを物語る、貴重な歴史の証人と言えるでしょう。今日、万世橋の周辺を訪れることで、私たちは東京の知られざる過去に触れ、未来へと続く都市の進化に思いを馳せることができます。

参考文献:

Source link