日本において長年議論が続く「選択的夫婦別姓制度」。その導入を求める声が高まる中、科学技術系専門職の男女共同参画を推進する学術団体が、研究者を対象とした実態調査の結果を公表しました。この調査は、結婚に伴う改姓や通称使用が研究活動に与える深刻な影響を改めて示すものです。また、国会での法案審議が継続審議となった最新の政治動向についても詳しく見ていきます。

研究者アンケートで示された「選択的夫婦別姓」への支持と改姓の実態

一般社団法人男女共同参画学協会連絡会は、今年4月から5月にかけて、会員である科学技術系研究者7582人(有効回答数)を対象に、選択的夫婦別姓制度に関するアンケート調査を実施し、6月16日には記者会見でその詳細を発表しました。

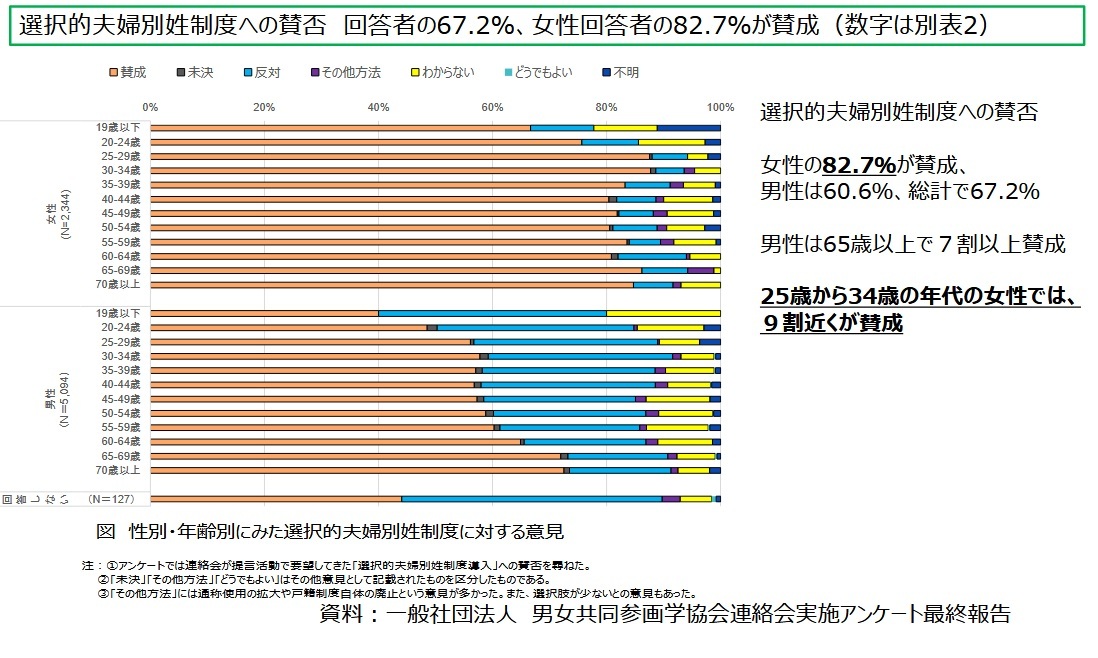

調査結果によると、選択的夫婦別姓制度の導入に「賛成」と回答した研究者は全体の67.2%に上り、特に女性研究者に限ると82.7%が賛成しています。これは、多くの研究者が現在の制度に課題を感じていることを明確に示しています。また、結婚により改姓したり通称を使用している研究者のうち、女性は72.6%、男性はわずか4.6%であり、改姓が女性に圧倒的に偏っている実態が改めて浮き彫りになりました。

選択的夫婦別姓制度に関する研究者アンケート調査結果を示す資料

選択的夫婦別姓制度に関する研究者アンケート調査結果を示す資料

「通称使用」の限界:研究活動における深刻な不利益

結婚後に旧姓を「通称」として使用している研究者のうち、78.3%が何らかのトラブルを経験していることも明らかになりました。男女共同参画学協会連絡会の志牟田美佐アンケートWG委員長は、その理由を「研究者の業績は名前で紐付けされており、研究論文は名前で検索される。改姓すると研究実績がつながらなくなる」と説明。「研究名と表彰時の名前が違うと、自分だと証明しなくてはならない」といった具体例を挙げ、「通称使用では問題は解決しない」と強く訴えました。2022年の「通称使用拡大」政策後にも、文部科学大臣表彰若手科学者賞という栄誉ある賞を受賞しながら、賞状には戸籍名しか認められなかった事例があったことも報告されています。

国会での法案審議は継続へ 自民党内の合意形成が焦点に

選択的夫婦別姓制度の導入は、研究者だけでなく経済界や労働界からも長年求められています。しかし、今国会において本制度を実現するための法案審議は、残念ながら採決に至りませんでした。

国会には、立憲民主党と国民民主党による「選択的夫婦別姓制度導入法案」と、日本維新の会による「通称使用法制化案」が提出され、実に28年ぶりに別姓に関する法案が審議されました。しかし、与党である自民党内で意見がまとまらず、結局採決は見送られ、秋の臨時国会での継続審議が見込まれる形となりました。

第三次選択的夫婦別姓訴訟弁護団長の寺原真希子弁護士は、6月17日の衆議院法務委員会に参考人として出席し、法案を提出した野党3党への感謝を述べつつ、継続審議となったことへの遺憾の意を表明しました。寺原弁護士は、自民党に対し、与野党理事懇談会での合意である「できるかぎり速やかに合意を得て、秋の臨時国会で審議する」を反故にせず、誠意をもって審議を進め、制度実現につなげるよう強く求めました。

今回の研究者アンケートは、選択的夫婦別姓制度への専門職の間での根強い支持と、現行制度下での改姓や通称使用が、特に女性研究者のキャリア継続や業績管理において深刻な障害となっている現実を改めて突きつけました。国会での議論は一歩進んだものの、制度導入には至らず継続審議となりました。秋以降の国会審議において、研究者をはじめとする現場の声が真摯に受け止められ、この重要な社会課題の解決に向けた具体的な進展があるのか、今後の動向が注目されます。