皇位継承のあり方を巡る国会での議論は、昨年閉会した国会会期中の合意形成が見送られ、依然として不透明な状況が続いています。衆院議長の額賀福志郎氏は、立法府としての合意案取りまとめを目指して各党との非公式協議を重ねてきましたが、その結果、女性皇族が結婚後も皇室に残る案については「共通の認識が得られた」ものの、旧宮家の男系男子を養子に迎える案については「共通の認識が得られなかった」と表明されました。額賀議長は秋の臨時国会での調整を続けるとしていますが、現在の状況では、次世代の皇族方、特に悠仁さまと愛子さまの未来は依然として不確実なままです。

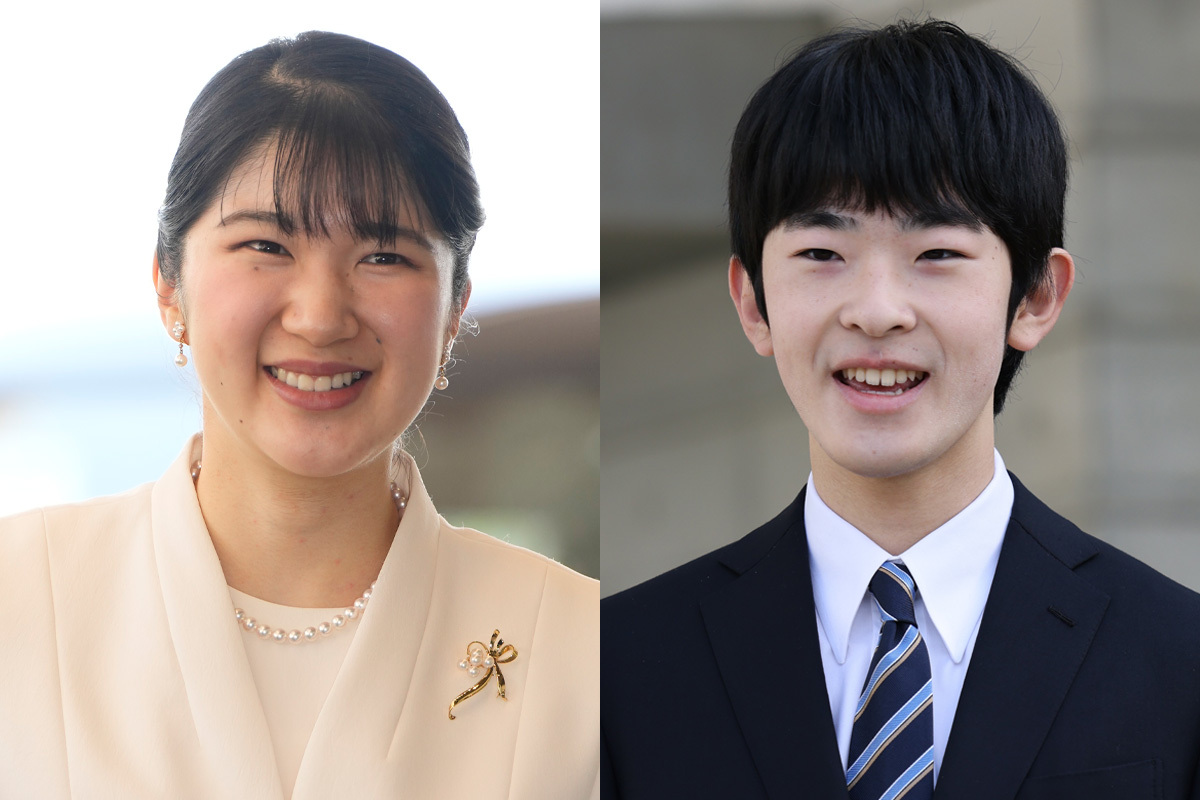

皇位継承を巡る議論の行方と次世代皇族の未来を示す象徴的な画像

皇位継承を巡る議論の行方と次世代皇族の未来を示す象徴的な画像

皇位継承を巡る議論の停滞と次世代の皇族

皇室の若い世代には、秋篠宮家の次女・佳子さまや高円宮家の長女・承子さまもいらっしゃいますが、日本の皇位継承問題と密接に関わるのは、やはり皇嗣家の長男であり、現在唯一の男性皇族である悠仁さま、そして天皇家の長女である愛子さまだと言えるでしょう。宮内庁の元幹部キャリア官僚も、この二方のお立場が特に重要であると指摘しています。

悠仁さまの成年と皇室の学術伝統

悠仁さまは9月の成年式を前に、進学された筑波大学で生物学への本格的なアプローチを開始されました。皇室には、クラゲの一種であるヒドロ虫類を研究対象とされた昭和天皇や、ハゼの分類にご尽力された上皇陛下、さらには動物の細胞、特に腫瘍の研究に取り組まれた常陸宮さまなど、生物研究の道を歩んでこられた先輩方がいらっしゃいます。これは、皇室における学術、特に生物学への深い関心を反映する伝統と言えるでしょう。

戦前は憲法と同格の法規と位置付けられていた皇室典範において、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められている以上、悠仁さまの誕生はまさに待望の男性皇族の誕生でした。41年ぶりに男性皇族がお生まれになったことに、国民が歓喜したのは当然の反応でした。

皇位継承における「男系男子」原則と皇族の安全への懸念

一方で、皇族の方々も私たちと同じく、病気や事故といった予期せぬ事態に見舞われる可能性は否定できません。身の回りのお世話をする側近や警備体制が常に整っているとはいえ、不測の事態が100%防げるわけではないのが現実です。近現代の例を見ても、北白川宮能久親王は日清戦争終結後の1895年(明治28年)4月、既に中国でマラリアの症状が出ていたにもかかわらず、独立の動きを見せていた台湾へ向かい、同年10月に発熱後、病状が悪化して崩御されました。また、そのご子息である北白川宮成久王は1921年(大正10年)にフランスへ留学中、車の運転を習得し、その2年後の1923年にパリ西方約140キロのペリエ・ラ・カンパーニュ村付近で、スピード超過により巨木に激突し、薨去されています。

まだ還暦前で皇位継承順位第1位である秋篠宮さまや、第2位の悠仁さまも、そのご長寿が保証されているわけでは決してありません。あってはならないことではありますが、不慮の事故や病気を完全に防ぐことは困難であると言わざるを得ません。

結論

皇位継承に関する国会の議論は未だ合意に至らず、女性皇族の結婚後皇室残留案は一定の理解を得たものの、旧宮家からの男系男子養子案は意見が分かれたままです。この状況は、悠仁さまや愛子さまといった次世代の皇族方の将来に大きな不透明性をもたらしています。皇室の安定と将来を確保するためには、こうした喫緊の課題に対し、継続的な議論と合意形成に向けた努力が不可欠であり、国民にとってもその動向は引き続き注視されるべき重要な問題と言えるでしょう。