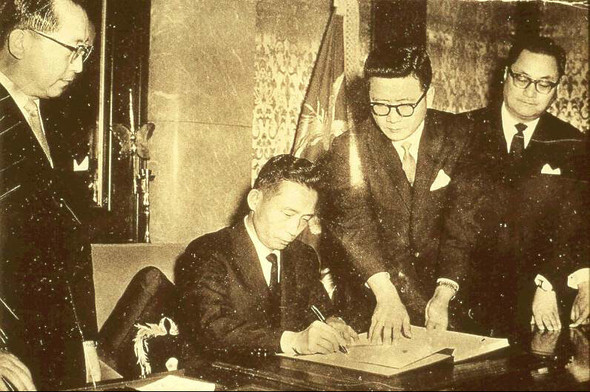

1965年6月23日、朴正熙(パク・チョンヒ)大統領(当時)は、韓日の国交を正常化する「韓日基本条約締結」について国民に談話を発表しました。この談話では「過去数十年間、いや数百年間、私たちは日本と深い恨みの中で生きてきました。…しかし国民のみなさん! かといって、私たちはこの厳しい国際社会の競争の中で、過去の感情にばかり執着しているわけにはいかないのです」「いくら昨日の仇敵であっても、私たちの今日と明日のために必要ならば、彼らとも手を組むべき」と訴えかけられました。この談話からもうかがえるように、韓日国交正常化を迎えた当時の韓国は、祝賀ムードとはほど遠く、「屈辱外交」と反対する広範なデモが繰り広げられました。同年6月23日付の東亜日報は、日帝による外交権剥奪条約である乙巳条約が締結された1905年と同じく「乙巳年」であることを指摘し、当時の複雑な雰囲気を伝えています。

朴正熙大統領が1965年の韓日基本条約締結式で署名する様子

朴正熙大統領が1965年の韓日基本条約締結式で署名する様子

国交正常化がもたらした変化と残された傷跡

60年が経過し、韓日関係は大きく変化しました。かつて「倭色文化」への懸念から阻まれてきた日本の大衆文化は1998年に開放され、韓国で幅広く受け入れられています。日本でも2000年代以降、ドラマやK-POPなどの韓国の大衆文化が韓流として定着しました。経済面では、日本の経済規模が韓国の2倍を超えるものの、昨年の韓国の一人当たり国内総生産(GDP)は3万6024ドルで、日本(3万2476ドル)を上回りました。

しかし、1965年に両国が歴史を表面上取り繕い、個人に犠牲を強いることで残した傷は、今も癒えていません。国交正常化の際、日本からの経済協力(無償3億ドル、有償2億ドルの借款)で請求権問題の解決が合意されましたが、個人の請求権はこの合意で失われることはありませんでした。2018年には韓国最高裁が強制動員の被害への賠償を命じる判決を下し、この問題に一つの結論を出しましたが、日本は2019年に輸出規制などで報復措置を取りました。尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権は2023年、韓国の財団が日本の加害企業の賠償を肩代わりする「第三者弁済」を提示し、最高裁判決を事実上覆す形で問題を再び表面上取り繕いました。ハンギョレは、光復80年と韓日国交正常化60年に際し、このような韓日関係の様々な側面を振り返る記事を展開しています。

「未来志向」と「歴史の直視」の乖離

韓日関係に関して最も多く用いられる言葉に「未来志向」があります。この言葉は過去を忘れよう、語らないようにしようという意味ではないと信じたいものですが、実際にはそのような方向に流れがちです。

日本が「戦後80年」を迎える今年、石破政権は10年おきに発表されてきた内閣談話を出さない見込みです。戦後50年の1995年には植民地支配への反省を盛り込んだ「村山談話」が、60年の2005年にはそれを継承した「小泉談話」が発表されましたが、70年の2015年には謝罪しない姿勢を標榜した「安倍談話」へと後退しました。比較的「前向きな歴史認識」を示してきた石破首相も談話を出さず、「安倍談話」を固定化しようとしているのが冷徹な現実です。

結局のところ、韓国政府は真の未来志向のためにも、歴史の直視を事案ごとに明確に要求し続ける必要があります。尹錫悦政権は昨年、日本が新潟県の佐渡鉱山における朝鮮人強制動員を明確に認めなかったにもかかわらず、ユネスコ世界遺産登録に賛成しました。その結果、昨年11月に開催された犠牲者追悼式では、日本が朝鮮人の強制労働を認めなかったため、韓国側とは別々に開催される事態となりました。このようなことが繰り返されると、「未来志向」は過去を風化させるだけの言葉になりかねません。