日本国憲法は1946年11月3日に公布され、翌1947年5月3日に施行されました。第二次世界大戦終結後、連合国軍総司令部(GHQ)による占領下という異例の状況で、どのようにして国の最高法規が誕生したのでしょうか。特に、GHQとの交渉において重要な役割を担った白洲次郎の視点から、その複雑な制定過程に迫ります。この歴史的な出来事は、単なる法典の作成に留まらず、国際法と国家主権、そして日本国民の将来を巡る緊迫した駆け引きの中で進行しました。

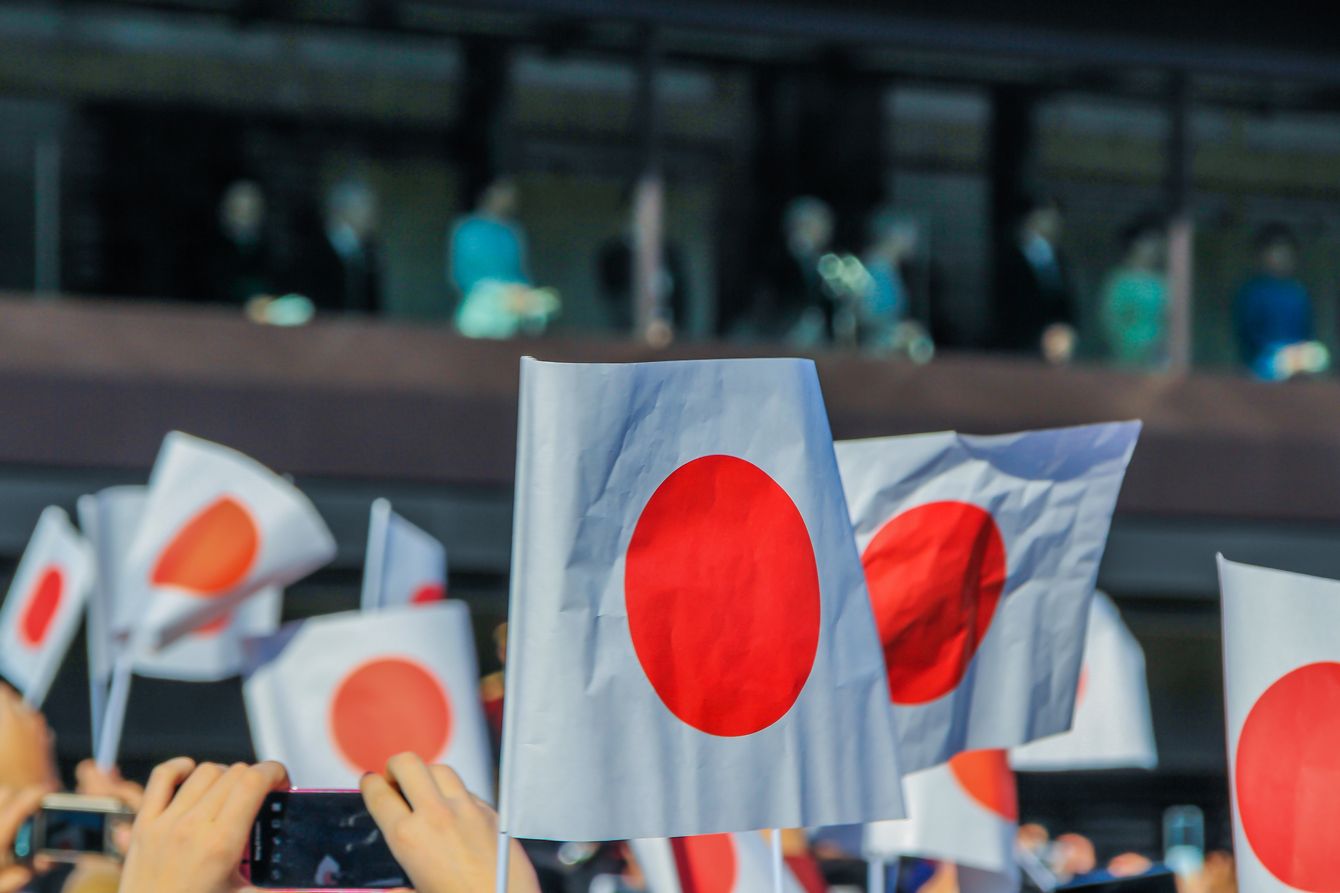

日本国憲法制定時の緊迫した交渉を示すイメージ

日本国憲法制定時の緊迫した交渉を示すイメージ

日本側草案へのGHQの激怒

マッカーサー元帥は、新しい日本国憲法を早急に制定するよう日本政府に指示しました。近衛文麿の死後、憲法制定作業の中心を担ったのは松本烝治でした。彼は保守的な思想の持ち主であり、大日本帝国憲法から天皇の大権を大幅に変更することには否定的でした。

GHQと接触を重ねていた白洲次郎は、民政局が天皇の存続は認めるものの、その権限を大幅に制限すべきと考えていることをすでに察知していました。そのため、白洲は松本に対し、天皇の大権について見直しを強く忠告しましたが、松本は「そんなことをしたら、国民に殺されてしまう」と述べ、その助言を拒否しました。

この緊迫した状況下で、日本側が検討していた憲法草案がメディアにリークされ、報道されるという事態が発生します。これは松本案ではなく、閣議で提案された東京帝国大学教授・宮沢俊義の案でした。報道された草案を目にした民政局の面々は激怒しました。その内容は、大日本帝国憲法とほとんど変わらないものだったからです。その後、日本政府は松本案を民政局に提出しますが、これもGHQ側が納得できるものではありませんでした。松本案も、すでに報道されていた宮沢案とほぼ同じ内容だったのです。ただし、この時点ではGHQ側は松本案に対して公式な反応を示していませんでした。

国際法とマッカーサーの指令の矛盾

他国の憲法を制定することは国際法上、原則として禁じられています。占領軍はたとえ占領下にあっても、その国の主権を奪うことはできません。国際法の基本条約であるハーグ陸戦法規には、以下のような明確な条文が存在します。

「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障のない限り、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及び生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽くすべし」(付属書規定第43条)

マッカーサー元帥はこの条文を尊重し、憲法草案がメディアにリークされるまでは、新しい憲法作成に着手していなかったと主張していました。しかし、白洲次郎はこのマッカーサーの主張が事実ではないことを後に証言しています。

実際には、宮沢の憲法草案が報道されたわずか2日後には、マッカーサーは民政局に対し、独自の憲法改正草案を作成するよう明確に命じていたのです。この事実は、国際法の制約と占領下の現実、そして日本国憲法制定におけるGHQの強い意志と主導権を浮き彫りにしています。

占領下の主権と法制化の複雑性

日本国憲法の制定は、GHQの強い意向と日本の主権が複雑に絡み合った歴史的プロセスでした。日本側の保守的な草案はGHQの求める改革とは乖離しており、特に天皇制のあり方を巡って激しい対立が生じました。国際法が他国の憲法制定を禁じるにもかかわらず、GHQがその作業を強行した背景には、日本の民主化と非軍事化を早期に実現するという占領政策の強い目的がありました。白洲次郎のような交渉役が果たした役割は、単なる通訳に留まらず、両者の溝を埋め、日本側の意向を伝えつつ、GHQの意図を正確に把握し、最善の選択を模索する極めて困難なものでした。日本国憲法の成り立ちは、占領下という特殊な状況における国家主権と国際法の狭間で、いかにして新たな法体系が構築されたかを示す貴重な事例と言えるでしょう。

参考文献

- 別冊宝島編集部編『知れば知るほど泣ける白洲次郎』宝島社