大学受験、特にMARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)を目指す受験生にとって、各大学の動向は常に注目の的です。少子化の影響もあり、大学側も学生確保に向けた様々な戦略を打ち出しています。本記事では、MARCHの中でも特に注目を集める立教大学の躍進と入試戦略について、詳しく解説していきます。

共通テスト必須化の流れと立教大学の独自路線

早稲田大学が共通テストの数学必須化を進める中、MARCH各大学は対応に頭を悩ませています。青学は2021年からいち早く多くの一般選抜で共通テストを必須化し、一時的に受験者数が減少したものの、現在は志望度の高い受験生が増加傾向にあります。

青山学院大学の正門

青山学院大学の正門

一方、立教大学は共通テスト必須化ではなく、学部新設や教育内容の充実化といった独自の戦略で受験生の獲得を目指しています。

注目を集める環境学部新設と立教ブランドの魅力

2026年度に池袋キャンパスに新設予定の環境学部は、文理融合型のカリキュラムが特徴で、早くも注目を集めています。慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)と似たキャラクターを持つことから、学力・志望度ともに高い受験生が併願すると予想され、偏差値上昇も期待されています。

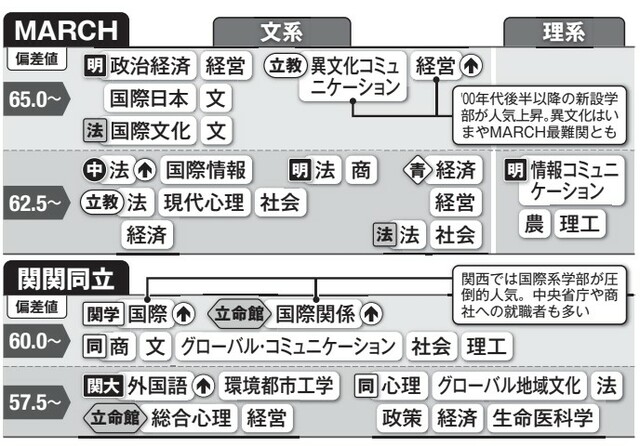

立教大学はこれまでにも、1998年に日本初の観光学部、2008年に異文化コミュニケーション学部を新設し、いずれも高い人気を獲得してきました。これらの成功事例からも、環境学部の成功が期待されています。

難関私大専門塾「マナビズム」代表の八澤龍之介氏も、立教大学のブランド力とブームに乗る力に注目しています。ブランドイメージの確立は、受験生にとって大学選びの重要な要素となっています。

立教大学の池袋キャンパス

立教大学の池袋キャンパス

英語外部試験利用と「脱MARCH」宣言

立教大学は一般選抜で英検などの英語外部試験の点数を利用できることも強みです。外部試験は何度でも受験できるため、国立最難関大学や早慶を目指す英語が得意な受験生にとっても魅力的です。

さらに、前総長の郭洋春氏が2018年に「脱MARCH」「慶應・上智と肩を並べる」と宣言したことも話題となりました。近年、立教大学は偏差値で中央大学・法政大学に差をつけ、青山学院大学と並ぶ、または上回る傾向を見せています。

まとめ:立教大学の未来

立教大学は、学部新設、教育内容の充実、英語外部試験の活用など、独自の戦略で受験生獲得に力を入れています。これらの取り組みが功を奏し、今後も立教大学の人気は高まり続けると予想されます。大学受験生は、立教大学の動向を注視していく必要があるでしょう。