北海道における高レベル放射性廃棄物(核のごみ)最終処分地選定に向けたNUMO(原子力発電環境整備機構)による法定説明会が全日程を終了しました。しかし、北方領土に関する不適切発言や説明会の手法への批判など、課題も多く残る結果となりました。この記事では、説明会の内容と今後の展望について詳しく解説します。

NUMO説明会とは?概要と参加状況

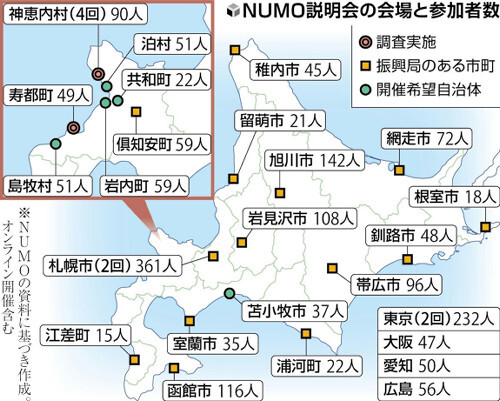

高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定は、日本のエネルギー政策における最重要課題の一つです。NUMOは、文献調査、概要調査、精密調査という3段階のプロセスを経て、最終処分地を選定します。今回の説明会は、寿都町と神恵内村で実施された文献調査の報告書を公表したことを受け、その内容を住民に説明するために開催されました。北海道内21市町村で計25回開催され、延べ1517人が参加しました。

北海道各地で開催されたNUMO説明会の会場の様子。多くの住民が参加し、関心の高さが伺える。

北海道各地で開催されたNUMO説明会の会場の様子。多くの住民が参加し、関心の高さが伺える。

説明会で浮き彫りになった問題点

説明会では、処分地の安全性や選定プロセスに関する質問が多く寄せられました。しかし、NUMOの回答は抽象的なものが多く、住民の不安を払拭するには至らなかったとの指摘もあります。例えば、「なぜ北海道なのか」という質問に対し、NUMOは「日本のどこかに作らなければならない」と回答しましたが、具体的な選定理由については十分な説明がなかったとされています。

北方領土に関する不適切発言

東京で開催された説明会では、参加者から北方領土への処分場建設の提案があり、NUMO幹部が「一石三鳥四鳥」などと発言しました。この発言は、領土問題への配慮を欠くものとして、北海道や政府から厳しく批判されました。NUMOは謝罪しましたが、この一件は、組織全体の危機管理体制に疑問を投げかける結果となりました。

説明会の手法への批判

説明会では、質問は書面で受け付ける形式がとられ、口頭での質問は認められませんでした。この点について、参加者からは「一方的に話しているだけ」「直接質問できないのはおかしい」といった批判が相次ぎました。NUMOは「丁寧かつ正確に答えるため」と説明しましたが、住民との双方向のコミュニケーションが不足していたとの印象を与えました。

稚内市で行われたNUMO説明会の最終回。参加者からは様々な質問や意見が寄せられた。

稚内市で行われたNUMO説明会の最終回。参加者からは様々な質問や意見が寄せられた。

今後の展望と課題

文献調査に続き、概要調査、精密調査と選定プロセスは進んでいきます。今後のプロセスにおいては、NUMOは住民との対話を重視し、透明性のある情報公開に努める必要があります。具体的には、住民の質問に真摯に耳を傾け、分かりやすい言葉で説明すること、双方向のコミュニケーションを促進するための新たな仕組みを構築することなどが求められます。

専門家の意見

放射性廃棄物処理の専門家である山田太郎教授(仮名)は、「高レベル放射性廃棄物の最終処分は、国民全体で考えなければならない重要な課題です。NUMOは、住民の不安や疑問に真摯に向き合い、信頼関係を構築していくことが重要です」と指摘しています。

最終処分地選定は、国民生活に大きな影響を与える重要な問題です。今後の動向に注目が集まります。