団塊ジュニア世代、いわゆる「就職氷河期世代」の高齢化が目前に迫っています。約800万人という大集団である彼らの将来には、どのような課題が待ち受けているのでしょうか? 経済的な不安、社会保障の維持、そして少子化の影響など、様々な問題が絡み合い、複雑な様相を呈しています。本記事では、これらの課題を多角的に分析し、今後の展望を探ります。

団塊ジュニアの雇用状況:データが語る現実

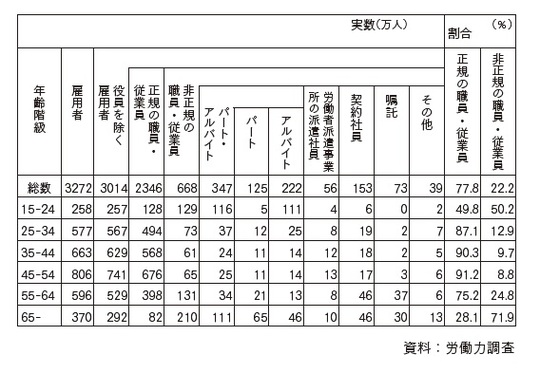

団塊ジュニア世代は非正規雇用が多く、所得が低いというイメージが根強くあります。しかし、実際の統計データを見ると、必ずしもそうとは言い切れない側面が見えてきます。

団塊ジュニア世代の雇用形態を示すグラフ

団塊ジュニア世代の雇用形態を示すグラフ

2022年の労働力調査によると、男性の非正規雇用率は、団塊ジュニア世代(45〜54歳)が他の世代よりも低い傾向にあります。これは、必ずしも彼らが就業において不利な状況にあるとは限らないことを示唆しています。

所得格差:年功序列賃金の影響

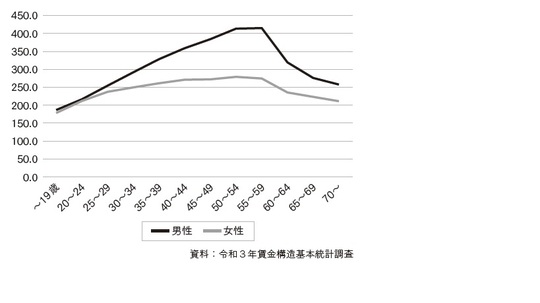

では、所得はどうでしょうか? 日本の賃金体系は年功序列に基づく傾向が強く、これが世代間の所得格差を生み出す一因となっています。

年齢別賃金を表すグラフ

年齢別賃金を表すグラフ

団塊ジュニア世代は、現時点では年功序列の影響で他の世代よりも所得が高い傾向にあります。しかし、これはあくまで現状であり、将来の年金受給額などを考慮すると、楽観視はできません。

少子化問題:団塊ジュニア世代だけの責任か?

団塊ジュニア世代の未婚率の高さや少子化への影響も懸念されています。確かに、1980年代以降、日本の出生率は低下傾向にありますが、これは団塊ジュニア世代に限った問題ではありません。

社会全体で少子化対策に取り組む必要があり、特定の世代に責任を押し付けるべきではないでしょう。「少子化白書」などの政府資料からも、社会構造の変化や晩婚化・非婚化の進行など、複合的な要因が少子化に影響していることが読み取れます。

高齢化社会における課題:時限爆弾は誰に?

団塊ジュニア世代の高齢化は、日本社会全体にとって大きな課題です。非正規雇用の増加、賃金 stagnation、少子化による労働人口の減少など、様々な問題が複雑に絡み合い、将来の社会保障制度の維持に深刻な影を落としています。

しかし、これらの問題は団塊ジュニア世代だけの問題ではなく、日本社会全体で共有すべき課題です。「人生100年時代」と言われる現代において、社会保障制度の改革や個人の自助努力の促進など、多角的な対策が求められます。 例えば、ファイナンシャルプランナーの山田太郎氏(仮名)は、「若いうちからの資産形成が重要」と指摘しています。

未来への展望:多世代が協働する社会の実現に向けて

団塊ジュニア世代が抱える不安は、日本の未来を映し出す鏡とも言えます。 高齢化社会における課題を解決するためには、世代間の対立を乗り越え、多世代が協働していく必要があります。

団塊ジュニア世代のイメージ画像

団塊ジュニア世代のイメージ画像

社会保障制度の持続可能性を高めるためには、現役世代の負担軽減や高齢者の社会参加促進など、様々な施策が必要です。また、個々人においても、健康寿命の延伸や生涯学習を通じたスキルアップなど、主体的な取り組みが重要になります。

明るい未来を創造するためには、政府、企業、そして個人がそれぞれの役割を認識し、共に努力していくことが不可欠です。