ネット社会の影、YouTuberへの誹謗中傷は深刻な問題となっています。容姿や声質への人格否定から、殺害予告、自宅への嫌がらせまで、その内容はエスカレートする一方です。4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、この状況を改善する切り札となるのでしょうか? 本記事では、YouTuberを取り巻く誹謗中傷の現状と、新たな法律への期待、そして対策の課題を探ります。

YouTuberが直面する誹謗中傷のリアル

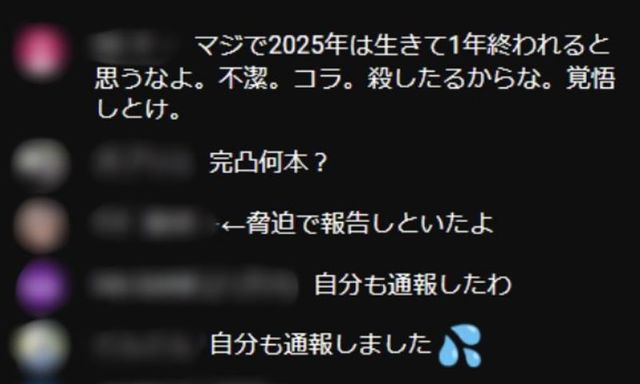

人気YouTuberへの誹謗中傷メッセージ例

人気YouTuberへの誹謗中傷メッセージ例

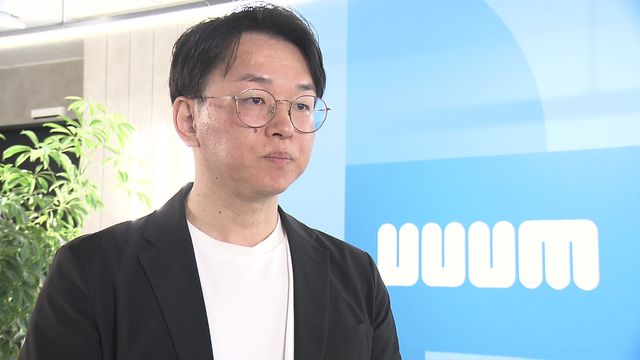

UUUM株式会社の法務担当、伊藤直樹氏によると、同社が対応する誹謗中傷案件は増加の一途を辿り、2022年には前年の倍以上となる143件に達しました。中には警察と連携し、加害者の検挙に至ったケースもあるとのことです。

誹謗中傷の内容は、容姿や声質などへの人格攻撃をはじめ、具体的な犯行日時や手段を明示した殺害予告、自宅への嫌がらせなど、多岐に渡ります。中には、「次は発火装置を自宅に送りつけるぞ」といった脅迫めいたメッセージもあったといいます。

こうした誹謗中傷の影響は深刻で、活動を休止せざるを得ないYouTuberや、心療内科に通院するようになったYouTuberもいるそうです。

情報流通プラットフォーム対処法への期待と課題

情報流通プラットフォーム対処法に関する図解

情報流通プラットフォーム対処法に関する図解

4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模SNS事業者に対し、誹謗中傷の削除申請への迅速な対応や窓口設置などを義務付けています。これにより、被害を受けたYouTuberは、より迅速に誹謗中傷への対応を求めることができるようになりました。

しかし、現場からは「個人情報の拡散など緊急性の高い投稿は7日では遅い」との声も上がっています。また、匿名掲示板など、対処法の対象外となるプラットフォームでの誹謗中傷も依然として課題となっています。

今後の展望

情報流通プラットフォーム対処法は、YouTuberを守るための第一歩と言えるでしょう。しかし、法律だけでは誹謗中傷を根絶することはできません。プラットフォーム事業者、クリエイター、そして私たちユーザー一人ひとりが、誹謗中傷の深刻さを認識し、対策に取り組むことが重要です。

誹謗中傷対策専門の弁護士、山田太郎氏(仮名)は、「情報流通プラットフォーム対処法の施行は大きな前進ですが、更なる法整備やプラットフォーム事業者による自主的な取り組みが不可欠です。また、ネットリテラシー教育の推進も重要です」と指摘しています。 より安全で健全なインターネット環境の実現に向けて、継続的な努力が求められています。