「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄氏がこの世を去った。なぜ長嶋氏はこれほどまでに国民的なスター選手となり得たのか。元ラグビー日本代表で成城大学教授の平尾剛氏は、「多くの人々が、長嶋氏とスポーツがもたらす喜びや悔しさ、感動を分かち合った。記録や数字だけでは測れないスポーツの真の魅力を体現した人物だった」と語る。この記事では、平尾氏の視点を通して、長嶋氏が記憶に残る存在となった理由と、現代のスポーツの楽しみ方との違いを探る。

記録より「記憶」に残る、ファンを魅せるプレー

長嶋茂雄氏は「記録ではなく、記憶に残る男」とよく評される。平尾氏自身は現役時代の長嶋氏を直接知らないが、過去の映像から、彼が常に観客やファンを強く意識し、「魅せる」ことを追求していた選手であったことが見て取れるという。例えば、三振する際もヘルメットが飛ぶほどの大きな空振りを見せたり、守備では大げさなほどダイナミックな動きでボールを処理したりした。一挙手一投足に気を配り、ファンを楽しませようとする姿勢があったからこそ、彼のプレーだけでなく、立ち居振る舞いや言葉遣いが多くの人々の記憶に深く刻まれ、その人柄も広く愛されたのだ。ファンは、たとえ試合で巨人が負けたとしても、長嶋氏の劇的な三振や、輝く笑顔を見ることができれば満足感を覚えたという。

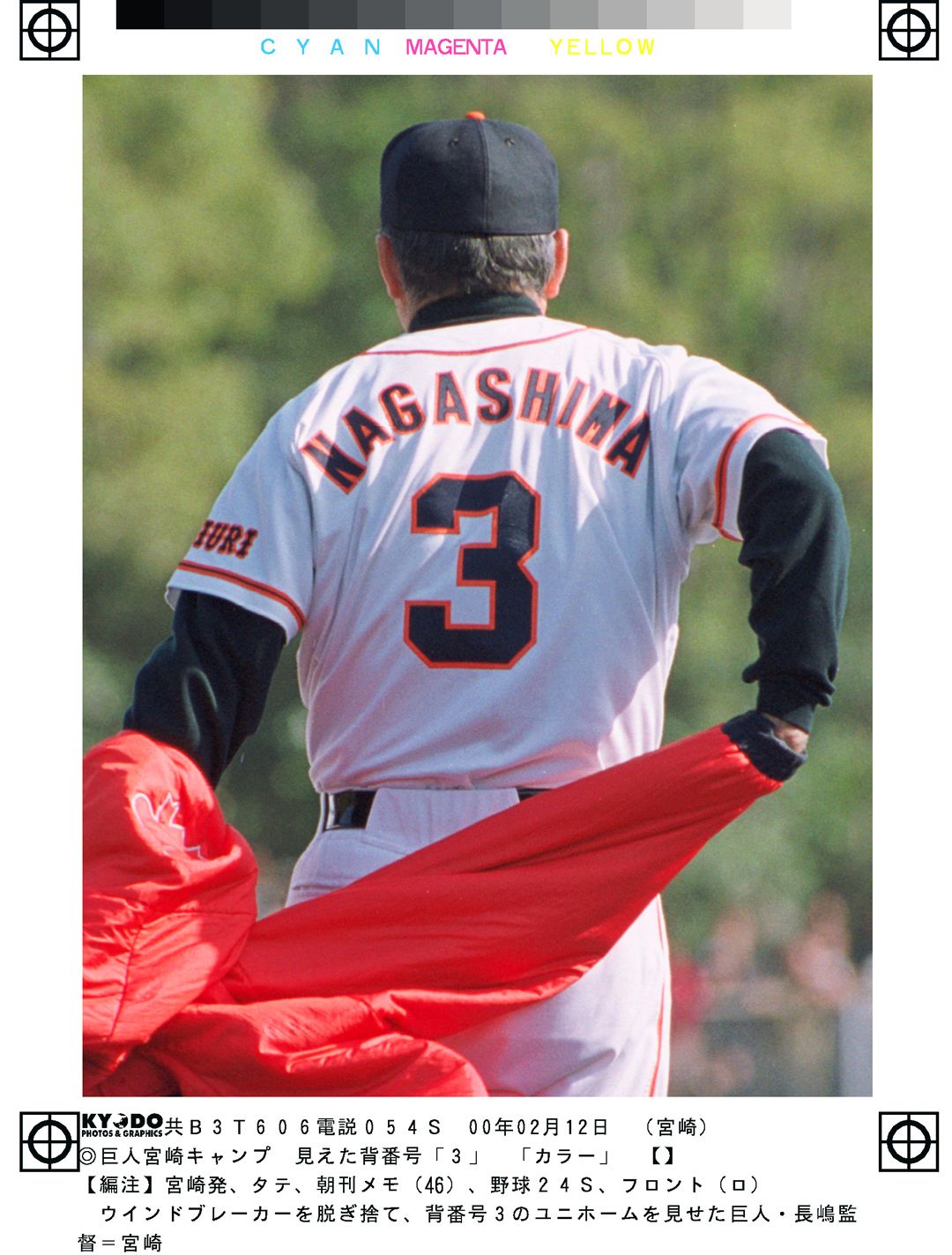

2000年、宮崎でウインドブレーカーを脱ぎ、背番号3の巨人ユニホームを見せる長嶋茂雄監督

2000年、宮崎でウインドブレーカーを脱ぎ、背番号3の巨人ユニホームを見せる長嶋茂雄監督

長嶋氏が現役を引退してから半世紀以上が経過したが、平尾氏は彼に匹敵するようなスケールの大きな国民的スポーツ選手はまだ登場していないと考えている。これに対し、大谷翔平選手を挙げる人もいるかもしれない。もちろん、大谷選手が国民に愛される偉大なアスリートであることに異論はない。しかし、多くの人々が大谷選手に熱狂しているのは、彼の樹立する驚異的な記録や成績に対してではないだろうか。将来、大谷選手が語り継がれるとすれば、2年連続MVP、日本人初のMLBホームラン王、二刀流といった突出した記録や実績が中心になる可能性が高い、と平尾氏は分析する。

数字とダイジェスト中心の現代スポーツ観戦

連日のようにメディアは大谷選手に関するニュースを報じる際に、「第何号」「史上初」といった見出しで数字やデータを強調する。多くの人々がメディアを通して目にするのは、プレーのダイジェスト映像だ。これにより、そのスポーツ本来の面白さや魅力が隠されている「行間」や「余白」をじっくりと観戦する機会が減ってしまっている。知らず知らずのうちに、スポーツを見る「目」が貧しくなっている、という指摘だ。現代のスポーツジャーナリズムが数字とダイジェスト中心であるならば、長嶋氏が見せたような、たとえ結果が三振であってもファンを沸かせるドラマや、観客を意識した大げさな守備などは、「非効率」と見なされカットされてしまっていたはずだ。

スポーツは高度化し、技術も発達した。球速や打率だけでなく、打球速度、スウィングスピードといった詳細な数値に注目が集まり、ファンは一つひとつの数字に一喜一憂する。プレーやパフォーマンスを実際にスタジアムやテレビでじっくりと見ずとも、スマートフォンで試合の勝敗や結果、データを確認し、それだけで満足してしまう人も少なくない。これは野球に限らず、多くのプロスポーツに共通する現象と言える。

娯楽が少なく、「長嶋茂雄」が人をつないだ時代

翻って、長嶋氏の現役時代はどのような時代だったのだろうか。令和のスポーツ観戦とは異なる二つの点が重要だ。それは、スポーツの多様化が進んでいなかったこと、そしてSNSが発達していなかったことである。「巨人、大鵬、卵焼き」という言葉は、戦後の高度経済成長期に大衆が最も好んだものを表している。巨人を象徴する選手が長嶋氏であり、大相撲の頂点には大鵬という横綱がいた。力道山もまた、多くの人々が熱狂的に応援したスターレスラーだった。

乱暴に言えば、当時の人々が熱狂し、テレビ中継で容易に見ることができたプロスポーツは、プロ野球、相撲、プロレスくらいだった。娯楽の種類が限られていた時代だったからこそ、多くの国民が長嶋氏のプレーに文字通り目を凝らし、彼のキャラクターを身近に感じることができたのだ。居酒屋や学校で誰かが「長嶋が……」と口にすれば、前日のプレーや試合結果を誰もが共有していたため、自然と会話が弾んだ。長嶋茂雄という一人の野球選手、そしてプロ野球というスポーツが、老若男女を結びつけ、人々のコミュニケーションを活性化させる重要な役割を果たしていたのである。彼は単なる選手としてだけでなく、時代背景の中で社会的な「つながり」を生み出す存在だったと言えるだろう。

長嶋茂雄氏が国民的スターであり続けたのは、単に優れた記録を残したからではなく、彼の存在自体が人々に共有された感情、記憶、そしてコミュニケーションの機会を提供したからに他ならない。現代のスポーツがデータと効率に重きを置く中で、長嶋氏が体現した「記憶に残るスポーツの力」は、彼の逝去にあたり改めてその価値が見直されている。