東京大学において、中国人留学生の組織的な不正斡旋が行われ、その黒幕が大学職員であるという衝撃的な疑惑が浮上しました。自ら「私は中国人200人を東大に入れた」と豪語する人物の存在が明らかになり、この問題は単なる不正行為に留まらず、日本の最高学府の信頼性、ひいては国家安全保障にも関わる重大な事態として注目を集めています。本記事では、この疑惑の全貌と、それが日本の教育システムにもたらす潜在的なリスクについて詳報します。

疑惑の中国人留学生斡旋の実態

東京大学を舞台とした中国人留学生の不正斡旋疑惑は、単なる個人レベルの不正を超え、組織的な関与が強く疑われる事態へと発展しています。特に注目されるのは、「私は中国人200人を東大に入れた」と公言する人物の存在です。この発言は、単なる実績アピールにとどまらず、背後に存在する大規模なネットワークを示唆しています。この斡旋には、学力基準を満たさない学生を不正に入学させる手口が含まれており、日本の公平な教育システムを根底から揺るがすものです。

「私は200人を東大に入れた」と豪語する男

この疑惑の中心にいる人物は、公に「私は中国人留学生200人を東京大学に入学させた」と豪語していました。このような発言が事実であれば、それは単なる留学サポート事業の域を超え、特定のルートを用いた組織的な入学斡旋が行われていた可能性を示しています。この人物は、東大への入学を希望する中国人学生に対し、様々な「支援」を提供していたとされますが、その実態は正規の入試制度を circumvent するものであったと見られています。これにより、本来ならば合格しない学生が不正に東大に入学し、真摯に努力した他の受験生たちの機会を奪う結果となりました。

東京大学への合格実績を強調するプロモーション資料のスクリーンショット。

カンニング業者との繋がり

さらに深刻なのは、この斡旋に関わる人物がカンニング業者と密接な繋がりを持っていたとされる点です。公開された情報の中には、試験の受験票が猫の画像で加工されていたり、不自然な多言語が混じった指示書が存在したりするなどの奇怪な文面が確認されており、これは試験における不正行為を幇助していた動かぬ証拠となり得ます。具体的には、日本語能力試験(JLPT)や大学入学共通テストなど、留学生が日本で教育を受ける上で不可欠な試験において、組織的なカンニングが行われていた疑いが濃厚です。このような不正行為は、個人の学力評価を歪めるだけでなく、日本の大学入試制度全体の信頼性を著しく損なうものです。

不正行為を示す、猫の画像で加工された試験受験票。

東大職員の関与とその背景

この不正斡旋疑惑の最も衝撃的な点は、その「黒幕」が東京大学の現役職員であったという事実です。大学職員がこのような不正行為に関与していたことは、大学内部のガバナンス体制に深刻な問題があることを示唆しており、学内の機密情報や入試プロセスに関する知識が悪用された可能性が高いです。

〇〇氏の正体と学内での立場

当該の東大職員は、その立場を利用して、留学生の募集、入試情報、さらには学内手続きに関する機密情報を不正な斡旋業者に提供していたと見られています。氏名等の詳細は報じられていませんが、学内で留学生関連業務に携わる部署に所属していた可能性が指摘されています。このような職員の関与は、大学の信用を失墜させるだけでなく、他の職員や学生たちにも大きな不信感を与えかねません。また、特定の外国からの留学生に限定した斡旋であったことから、その背後にある意図についても深く掘り下げる必要があります。

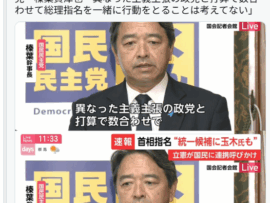

疑惑の中国人留学生斡旋に関与したとされる東京大学職員の姿。

斡旋活動の詳細と問題点

この職員は、自らの立場を悪用し、中国人留学生向けの留学コンサルティングを装いながら、実質的には不正な入学ルートを提供していたと報じられています。斡旋活動には、書類の偽造、試験問題の漏洩、面接対策における不適切な指導などが含まれていた可能性も指摘されています。特に、大学の機密情報が外部に流出したとすれば、その影響は甚大です。これは、単なる不正入学問題だけでなく、大学の知的財産や研究成果の保護、さらには国家レベルの安全保障にも関わる問題へと発展する可能性があります。

東京大学における留学生斡旋の不正を裏付ける証拠書類の一部。

日本の教育機関と国家安全保障への影響

今回の東大における不正斡旋疑惑は、日本の教育機関、特に最先端の研究を行う大学が直面する潜在的なリスクを浮き彫りにしました。これは、学術的な公平性だけでなく、国家安全保障というより広範な視点からも懸念される事態です。

情報漏洩のリスク

大学は、その性質上、多種多様な機密情報を取り扱います。最先端の研究成果、特許、防衛関連技術の研究、政府や企業の委託研究など、国家の安全保障に関わる重要な情報が日々生み出され、蓄積されています。もし、大学職員が不正な意図を持ってこれらの情報にアクセスし、外部に流出させた場合、その影響は計り知れません。特に、特定の国家からの留学生が大量に、かつ不正な手段で入学している場合、情報が組織的に収集・転送されるリスクも否定できません。これは、スパイ活動や技術盗用といった重大な脅威に直結する可能性があります。

留学生管理体制の課題

今回の事件は、日本の大学における留学生管理体制の脆弱性を露呈しました。増加する外国人留学生に対応するため、大学は受け入れ体制を拡充していますが、その一方で、入試プロセスや学籍管理における厳格なチェック体制が追いついていない実情が明らかになりました。不正な斡旋業者やカンニング組織の存在は、このような管理の隙を突いていると言えます。留学生の背景調査、入学後の学業指導、そして卒業後の進路に至るまで、より厳格かつ包括的な管理体制の構築が喫緊の課題となっています。

日中関係と教育分野の脆弱性

中国からの留学生は、日本の大学において最も大きな割合を占めています。これは、両国間の学術交流や国際理解を深める上で重要な役割を果たす一方で、潜在的なリスクも孕んでいます。中国政府は、留学生を海外の技術や情報を獲得するための重要な手段と位置付けているとされており、中にはその目的のために不正行為を厭わない者もいると指摘されています。「中国の乗っ取りを許すな!」という追及キャンペーンの文言は、この問題が単なる教育不正に留まらず、地政学的リスクや国家間のパワーバランスにも影響を及ぼすという危機感を反映しています。日本の教育機関が、このようなリスクに対してどのように対処し、日本の国益を守っていくのかが問われています。

大学側の対応と今後の展望

今回の不正斡旋疑惑に対し、東京大学は既に内部調査を開始していると報じられています。しかし、問題の根深さを考慮すると、表面的な対応に留まらず、抜本的な改革が求められます。大学側は、まず疑惑の全容解明と、関与した職員および不正に利益を得た関係者の厳正な処分を行う必要があります。同時に、二度とこのような事態が起きないよう、入試制度の見直し、留学生受け入れプロセスの透明化、学内における情報管理体制の強化が不可欠です。

さらに、文部科学省をはじめとする関係省庁も、この問題を深刻に受け止め、全国の大学における留学生管理の実態調査と、適切なガイドラインの策定を進めるべきです。日本の大学が世界に開かれた学術機関であり続けるためには、その公平性と信頼性が何よりも重要です。今回の事件を教訓として、国際的な学術交流のメリットを享受しつつ、同時に国家の安全保障と教育の質を守るためのバランスの取れた政策が求められています。

結論

東京大学における中国人留学生の不正斡旋疑惑は、日本の教育機関が直面する新たな、そして深刻な課題を浮き彫りにしました。大学職員の関与、カンニング業者の存在、そしてそれが日本の国家安全保障に与える潜在的な影響は、看過できないものです。この問題は、単に不正行為を摘発するだけでなく、日本の大学システム全体のガバナンス、情報管理、そして国際的な関係性における脆弱性を再評価する機会となるべきです。

日本が国際社会において信頼される国家であり続けるためにも、教育機関の透明性と公平性を徹底し、不正には厳然たる態度で臨むことが不可欠です。この一連の疑惑に対する徹底的な調査と、再発防止に向けた具体的な対策の実施が、今後の日本の教育、ひいては国全体の安全保障を左右する重要な鍵となるでしょう。