今年の父の日に、プロ野球チームの読売ジャイアンツが公式X(旧Twitter)上で「#父とジャイアンツ」というハッシュタグを用いて、父親とジャイアンツにまつわる思い出を募集するキャンペーンを展開しました。しかし、球団側の意図に反して、「父親が巨人戦の結果で機嫌を損ね、家庭内にネガティブな影響があった」といった趣旨の記憶が多数投稿され、大きな炎上を招く事態となりました。この現象は、日本における「巨人戦」と家庭、そしてメディアの関係性の変化を象徴する出来事として、社会的な議論を呼び起こしています。編集者・ライターであり、『文化系のための野球入門 「野球部はクソ」を解剖する』の著者である中野慧氏は、かつて「我が物顔でのさばる巨人戦=野球はクソ」という感覚が日本の家庭に根付いていたと指摘し、テレビの前で一方的に選手を批判する「父親の態度」が現代において批判的な視線に晒されていると分析します。

「巨人戦」への反発:X上のネガティブな記憶の噴出

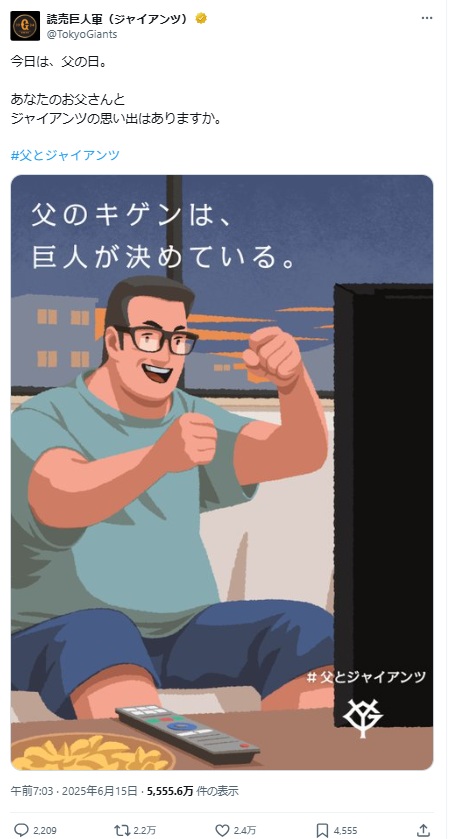

読売ジャイアンツは今年の6月15日の父の日、「#父とジャイアンツ」というハッシュタグで「あなたのお父さんとジャイアンツの思い出はありますか」と問いかけるポストを投稿しました。この投稿には、夕方にテレビで巨人戦を観戦するサラリーマン風の父親のイラストと、「父のキゲンは、巨人が決めている。」というキャッチコピーが添えられていました。球団としては、父親との温かい思い出の共有を期待していたと考えられますが、X上では予想だにしなかった反応が殺到しました。「巨人が負けて父親に暴力を振るわれた」「巨人戦のせいで見たいテレビ番組が見られなかった」といった、巨人戦が家庭にもたらしたネガティブなエピソードが多数寄せられたのです。このポストは1か月余りで5500万回以上の閲覧数を記録し、日本のスポーツ史において(ある意味で)特筆すべき出来事となりました。

読売ジャイアンツ公式Xの「#父とジャイアンツ」キャンペーン投稿とネガティブな反応

読売ジャイアンツ公式Xの「#父とジャイアンツ」キャンペーン投稿とネガティブな反応

「文化系のための野球入門」と現代メディア環境

筆者である中野慧氏は2025年3月に、日本の野球文化を歴史、メディア、身体などの多角的な視点から再考する『文化系のための野球入門 「野球部はクソ」を解剖する』(光文社新書)を出版しました。この書籍は多くの新聞、ラジオ、雑誌、またSNSやYouTubeなどのプラットフォームで話題となり、高い評価を得ています。しかし、本書は主に戦前の事象分析に重きを置いたため、現代のメディア環境における野球の受容については十分に書ききれなかった部分がありました。今回のジャイアンツのハッシュタグ炎上は、まさに現代のメディア環境、特にSNSが人々の記憶や感情をどのように可視化し、社会的な議論を巻き起こすかを示す事例と言えるでしょう。

1990年代から2000年代の「巨人戦トラウマ」とは

1990年代から2000年代にかけて、多くの日本家庭でテレビは一家に一台が一般的であり、録画媒体はビデオテープが主流でした。この時代に青春期を過ごした人々にとって、「巨人戦」は一種の「トラウマ」と表現しても過言ではない存在でした。父親が熱心な巨人ファンであれば、ゴールデンタイムのテレビのチャンネル権は実質的に父親が握り、子どもたちは見たいアニメやドラマを諦めざるを得ない状況が頻繁に発生しました。筆者自身の父親は巨人ファンではなかったものの、それでも巨人戦の放送によって楽しみにしていた番組が潰れたり、中継延長によって録画予約が台無しになったりすることは日常茶飯事であり、周囲からも同様の被害経験が聞かれました。このような経験が、多くの人々の心に「巨人戦=不快な記憶」として刻まれてきた背景には、テレビメディアの影響力と家庭内の力関係が密接に絡み合っていたと言えるでしょう。現代のSNSでは、そうした個人的な「トラウマ」が可視化され、共有されることで、過去のメディア環境と家庭内での振る舞いに対する批判的な視点が生まれています。

今回の読売ジャイアンツのキャンペーン炎上は、単なるSNSマーケティングの失敗に留まらず、日本社会における野球の役割、世代間の価値観の変容、そしてデジタルメディアが個人の記憶や感情をどのように露呈させるかを示唆する出来事でした。かつて家庭の娯楽の中心であった「巨人戦」が、一部の人々にとって「トラウマ」として記憶されている事実が浮き彫りになり、球団やメディアは、過去の文化的背景を理解した上で、現代の多様なファンの感情に配慮したコミュニケーションの重要性を再認識させられました。