「ねぇ記者さん、安倍(晋三)さんって暗殺される何年も前からゴム人間だったの知ってた?」兵庫県知事選の取材中に投げかけられたこの問いは、陰謀論が市井に深く浸透している現実を突きつけます。これまでメディア業界では、こうした主張を「電波系」と揶揄し、冷笑的な態度で扱ってきました。しかし、烏谷昌幸氏の著書『となりの陰謀論』(講談社現代新書)は、その姿勢への再考を促し、現代社会における陰謀論の進化と、それが政治に与える深刻な影響について深く切り込んでいます。

陰謀論の変容と政治への影響

陰謀論には無害なものから有害なものまでグラデーションが存在しますが、最も強力な毒性を発揮するのは、政治と絡めて語られる時です。歴史を紐解けば、ナチスによるユダヤ陰謀論がその典型です。第一次世界大戦のドイツ敗北がユダヤ人の暗躍によるものだとされ、約600万人もの命が奪われるホロコーストにつながりました。

この10年で、陰謀論を取り巻く環境は大きく様変わりしました。インターネットの普及により、誰もが簡単に陰謀論に触れ、発信できるようになり、その思考は純化され、濃度を高め、より過激なものへと変化を遂げています。その結果、陰謀論が現実を凌駕し、社会を分断するケースさえ生まれてきたのです。

米国議事堂襲撃事件:陰謀論が現実を動かした瞬間

著者が陰謀論と政治の分析に本格的に取り組むきっかけとなったのは、2021年1月に発生した米国議事堂襲撃事件です。ドナルド・トランプ元大統領が根拠なく主張した「不正選挙」という陰謀論によって、暴徒が連邦議会議事堂を襲撃するという現実が目の前で繰り広げられました。これは、単なるオカルト的な主張では片付けられない、正面から取り組むべき課題であることを明確に示しました。

事件当日、ワシントンで取材にあたっていた私は、暴徒と共に警察の催涙弾や閃光弾を浴びながら、多くの米国人がなぜ「選挙が盗まれた」という全くのデタラメを信じたのか、明確な答えを見つけられずにいました。しかし、本書を読み進めることで、ようやくその根深い正体、「陰謀論の真実」を理解することができました。

トランプ現象の背景:剥奪感と被害者意識

トランプ氏が仕掛けた陰謀論の背景には、白人人口の過半数割れに起因する、彼らが抱える剥奪感や被害者意識が深く関係しています。トランプ氏は、そうした負のエネルギーを巧みに増幅・純化させ、政治の中枢に流し込むことで、これを強力な「武器」とすることができた稀有な政治家でした。一度は政治生命を絶たれたかのように見えたトランプ氏が、2024年の大統領選挙で再選を果たした理由も、この陰謀論政治を操る能力に裏打ちされています。

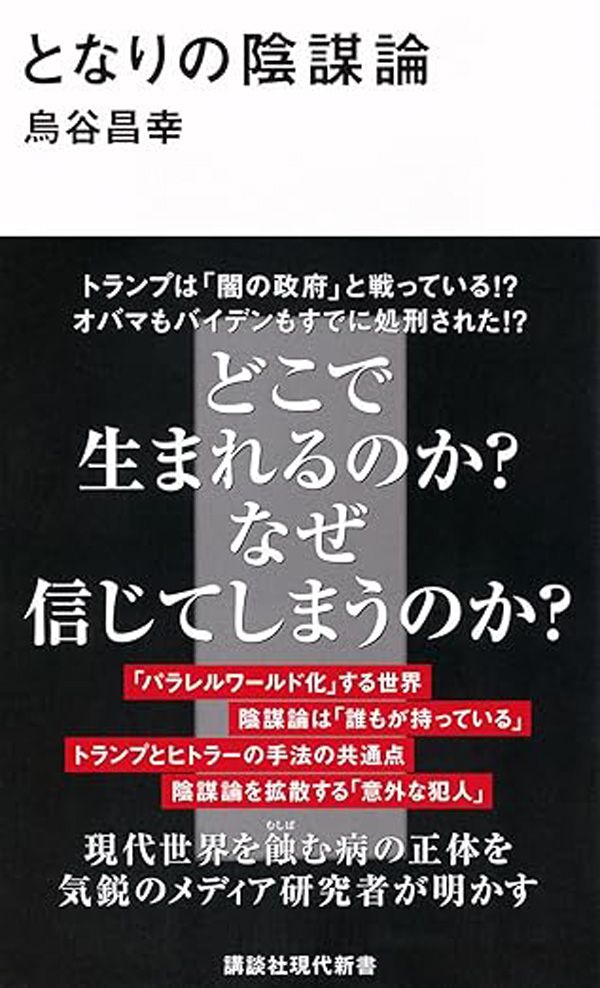

講談社現代新書から出版された烏谷昌幸氏の著書『となりの陰謀論』の表紙

講談社現代新書から出版された烏谷昌幸氏の著書『となりの陰謀論』の表紙

民主主義を守るための対抗策:「ファクトファースト・ピラミッド」

しかし、こうした陰謀論政治を看過することはできません。著者は、それを押し返す手法として「ファクトファースト・ピラミッド」を提示します。これは、メディア、市民団体、大学などの研究機関、そして法曹界などが連携し、偽情報や誤情報を食い止める必要性を説くものです。この連携がなければ、民主主義の基盤そのものが陰謀論によって深く侵食される恐れがあるからです。現代社会において、信頼できる情報源を見極め、デマに惑わされない「情報リテラシー」の重要性は、かつてないほど高まっています。

結論

烏谷昌幸氏の『となりの陰謀論』は、単なる書評に留まらず、現代社会が直面する陰謀論の脅威とその具体的な対抗策について深く考察する一冊です。特に、多様な陰謀論が飛び交った日本の参院選挙後だからこそ、腰を据えて熟読すべき価値があります。健全な民主主義社会を維持するためには、陰謀論を軽視せず、積極的にその本質を理解し、対抗する姿勢が不可欠です。

著者情報

- 烏谷 昌幸(からすだに まさゆき):1974年生まれ。慶応大学法学部政治学科教授。主な著書に『シンボル化の政治学』、共訳『陰謀論はなぜ生まれるのか』、共著『社会分断と陰謀論』など。

書評者情報

- 横田 増生(よこた ますお):1965年生まれ。ジャーナリスト。主な著書に『ユニクロ潜入一年』、『ルポ 「トランプ信者」潜入一年』など。

(横田 増生/週刊文春 2025年7月31日号)