大学教授と聞けば、一般には卓越した知性と高い人間性を備えた人物像を思い浮かべるでしょう。しかし、現実のアカデミアの世界では、昇進には学術的な功績だけでなく、時には処世術や政治的な手腕も影響を及ぼします。現役の大学教授がその実情を赤裸々に語る本稿では、国立大学教員が教授職に至るまでの厳しくも複雑な道のり、そしてその地位にまつわる知られざる側面を深掘りします。

大学教員への昇進:長く険しいキャリアパスとその実情

大学教員としてのキャリアは、最も下の職階である助教から始まります。そこから専任講師や准教授を経て、最終的に教授へと進んでいくのが一般的です。

助教から教授への道のり:職階と昇進基準

大学や学部・大学院によっては専任講師という職階を置いていないところも多く、その場合、助教から直接准教授に昇進することもあります。しかし、同じ大学の同じ部局内で助教から教授へ一足飛びに昇進する例は極めて稀で、筆者の知る限り皆無です(他の大学へ移籍する際に、助教が教授として採用されるケースは存在します)。

昇進の際には、採用時と同様に厳格な審査が行われます。具体的には、これまでの研究業績や教育実績が評価の対象となり、履歴書や業績リストの提出が求められます。提出された書類に基づき、教授会で選任された人事担当者が審査を行い、報告書を作成します。最終的にその報告書を基に、教授会で昇進の可否が決定されます。採用人事と同様に、昇進させる人物やその手順については、大学本部の正式な了承も必要となり、事前に会議で許可を得なければなりません。

昇進評価の現在:年功序列から実力主義へ

これらの厳しい審査基準を満たさない場合、大学教員はいつまでも同じ職階に留まることになります。以前は年功序列が重視され、年長者が昇進できないと若手のキャリアに影響が出るという状況も見られましたが、最近ではそのような慣習に囚われず、実力主義で評価を行う大学が増えています。

役職と職階の違い:教授の地位とその給与の実態

大学教員の職階において、教授は最高位であり、一度教授に昇任すれば、その大学を退職するまで教授であり続けます。少なくとも筆者の知る限り、大学教員には職階の上での昇進はあっても、降格はありません。

教授は最高職階:降格なしの安定した地位

教授という職階は、学問の世界における頂点の一つとされています。この職階に達した教員は、研究と教育において卓越した能力を持つと認められ、安定した地位を享受できます。

学長や学部長は「役職」:任期制と手当の真実

一方で、学長や学部長、副学長といった呼称は「職階」ではなく「役職」です。これらの役職に就いても、教員としての職階は教授のままです。多くの国立大学の給与体系では、教授は准教授などとは異なる「俸給表」が適用されるため、若干の給与差は生じますが、教授職そのものには役職手当は付きません。国立大学教員が教授になっても、同年代の管理職クラスの国家公務員と比較して実質的な給与がかなり低い一因は、この役職手当の不在にあります。

また、大学の世界では役職にはほぼ必ず任期が定められています。ある役職の任期が終了すれば、新たな役職に就かない限り、元の「ヒラ教授」や准教授に戻り、給与も元の金額に戻ります。筆者の場合も同様で、研究科長の任期が2025年4月に終われば、役職手当のない「ヒラ教授」に戻る予定です(実際にはこの文章執筆後に同じ部局の副研究科長兼評議員に選ばれたため、その後も若干の役職手当を受け取ることになりました)。これは学長の場合も例外ではありません。学長の任期を終えた後、定年退職前であれば、元学長が「ヒラ教授」となる事例も実際に存在します。

昇進基準の多様性:学問分野と時代の変遷

では、これらの職階に就くためには、具体的にどの程度の研究実績や教育実績が必要とされるのでしょうか。

普遍的な基準の欠如:大学・部局・時代による差異

実は、この点に関して大学の世界には普遍的な基準は存在しません。大学はもちろん、部局や時代によって、大学教員の昇進基準は大きく異なっているのが実情です。

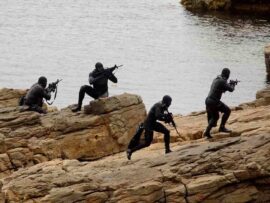

大学教授の講義風景:国立大学教員のキャリアパスと研究活動

大学教授の講義風景:国立大学教員のキャリアパスと研究活動

例えば、筆者が在籍していた1990年代前半の愛媛大学法文学部では、「どんな論文でも6本あれば教授へ昇進できる」とまことしやかに囁かれていました。しかし、現在ではそのようなレベルでの教授への昇進は極めて困難です。今日では、国際的に有名な雑誌に掲載された論文がなければ、教授どころか助教から専任講師への昇進すら不可能だという大学や部局も増えています。学問分野の性質によっても評価基準は異なり、研究内容の深度や社会への影響力、共同研究の実績なども多角的に評価される傾向にあります。

結び

国立大学教員のキャリアパスは、私たちが抱く理想像とは異なり、多くの複雑な要因が絡み合っています。助教から教授へと至る道は長く険しく、研究・教育実績だけでなく、大学や部局ごとの独自の昇進基準、そして時に人間関係や政治的な側面が影響を及ぼす現実があります。最高職階である「教授」は安定した地位ですが、学長や学部長といった「役職」は任期制であり、手当の有無も考慮に入れる必要があります。学問の性質や時代の変化とともに昇進基準も絶えず変動しており、アカデミアの世界でキャリアを築くには、常に自身の能力を高め、変化に適応する柔軟性が求められると言えるでしょう。

参考文献

- 木村 幹 著, 『国立大学教授のお仕事――とある部局長のホンネ』, 筑摩書房