40代から50代前半を迎える「就職氷河期世代」が直面する老後の貧困リスクは、現在、日本における重要な政治課題の一つとして浮上しています。この問題は、単に特定の世代の課題に留まらず、日本社会全体の構造的な課題を浮き彫りにしています。バブル経済期を経験した「バブル世代」から、その後の経済的困難に直面した「氷河期前期・後期世代」、さらには「リーマン・震災世代」に至るまで、各世代が経験した働き方や家族形成の変化は多岐にわたります。本記事では、これらの世代間の特徴を深く掘り下げ、現在の年金制度が抱える課題を考察し、将来を見据えた年金制度改革の必要性について提言します。

「就職氷河期世代」とは?その定義と社会的な背景

「就職氷河期世代」とは、一般的に1990年代半ばから2000年代初頭にかけて、バブル経済崩壊後の深刻な不況の中で就職活動を余儀なくされた世代を指します。本稿では、具体的に1993年から2004年の間に高校や大学などを卒業した人々をこの世代と定義します。この世代は、安定した雇用機会が乏しく、結果として上の世代に比べて非正規雇用の割合が高く、平均年収も低い傾向にあります。特に、50歳前後を迎える現在、その経済的な脆弱性が顕著となり、老後の生活に対する不安が社会全体で改めて注目を集めています。この世代が抱える問題は、単なる個人の努力不足ではなく、当時の経済状況や企業の採用戦略といった外部要因に深く根差している点が特徴です。

1995年、就職氷河期に東京ドームで行われた企業の合同面接会で説明を聞く学生たち。不況下での新卒採用市場の厳しさを象徴。

1995年、就職氷河期に東京ドームで行われた企業の合同面接会で説明を聞く学生たち。不況下での新卒採用市場の厳しさを象徴。

雇用情勢の変遷:データで見る「就職氷河期」の真実

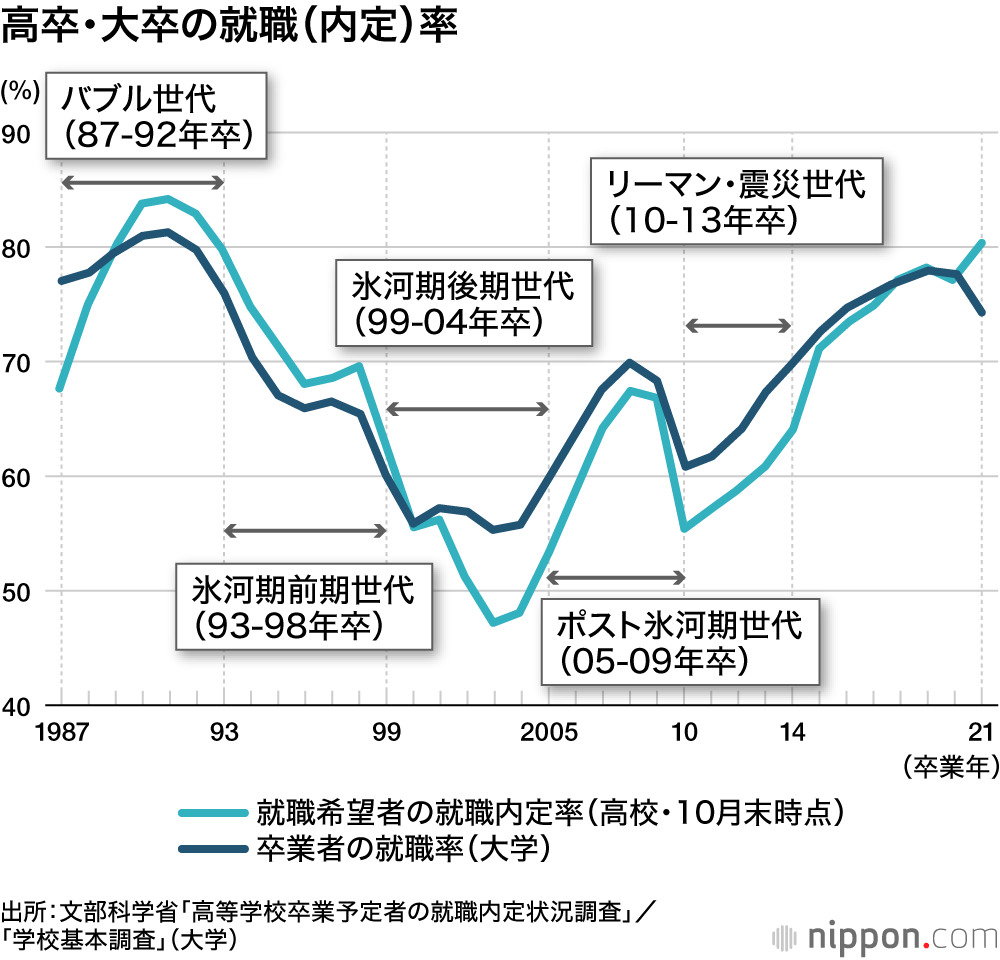

日本の雇用情勢は、過去数十年で劇的な変化を遂げてきました。1980年代後半から現在までの高校・大学卒業者の就職内定率の推移を見ると、その変化は一目瞭然です。バブル景気の崩壊は1991年から始まりましたが、新卒採用市場への本格的な影響が現れ始めたのは1993年卒業生からです。特に1992年から1995年の3年間で、高校・大学ともに就職(内定)率が10%以上急落しました。この短期間での急激な市場の冷え込みが、「就職氷河期」という言葉を当時の流行語とするに至りました。

しかし、この時期の就職(内定)率の水準は、その後の25年間と比較すると、必ずしも最悪ではありませんでした。雇用情勢が最も厳しかったのは、1997年の北海道拓殖銀行や山一證券の破綻といった金融危機を経て就職活動を行った1999年卒業生以降の時期です。この期間、2000年代初頭にかけては過去30年間で最も厳しい新卒採用市場が続きました。その後、2000年代後半に一時的に1990年代半ばと同水準まで回復を見せたものの、2008年秋に発生した世界同時不況(リーマンショック)の影響を強く受けた2010年卒業生以降の数年間で、再び就職率は大きく落ち込みました。

このように、「就職氷河期」と一言で言っても、金融危機を挟んで雇用環境が大きく異なること、また一般的に氷河期に含まれない2000年代後半以降の卒業世代も、かなり低い就職率を経験していることがデータから明らかになります。

1980年代後半から直近までの高卒・大卒の就職(内定)率の推移を示すグラフ。就職氷河期からリーマン・震災世代までの雇用状況の厳しさを視覚的に表す。

1980年代後半から直近までの高卒・大卒の就職(内定)率の推移を示すグラフ。就職氷河期からリーマン・震災世代までの雇用状況の厳しさを視覚的に表す。

各世代の特徴と経済状況:バブルからリーマン・震災世代まで

筆者の著書『就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差』では、これらの雇用情勢の変遷を踏まえ、以下のように世代を分類しています。この分類を用いることで、各世代の経済状況や社会的な特徴がより明確になります。

- バブル世代(1987-92年卒): 安定した雇用と高い所得を享受した世代。

- 氷河期前期世代(1993-98年卒): 就職氷河期の初期に直面し、雇用環境が悪化し始めた世代。

- 氷河期後期世代(1999-2004年卒): 就職氷河期が最も厳しかった時期に就職活動を行った世代。

- ポスト氷河期世代(2005-09年卒): 一時的な雇用回復期に卒業した世代。

- リーマン・震災世代(2010-13年卒): リーマンショックと東日本大震災の影響で再び雇用環境が悪化した世代。

これらの世代について、学歴別(大卒・高卒)に卒業後の正規雇用割合や平均年収を追跡すると、顕著な傾向が見られます。男性の場合、バブル世代が最も高い正規雇用率と平均年収を享受しており、次いで氷河期前期世代が続きます。しかし、氷河期後期世代以降の3つの世代(ポスト氷河期世代、リーマン・震災世代)では、平均年収や正規雇用割合においてほとんど差が見られず、全体的に低い水準に留まっています。

女性の場合、結婚・出産後も仕事を続ける女性が増加した影響により、正規雇用比率や無業者を含む平均年収は若い世代ほど高くなる傾向が見られます。しかし、フルタイム雇用者に限定して年収を比較すると、男性と同様の傾向が確認できます。さらに重要な点として、世代内格差(同一世代内での所得や雇用の格差)は、バブル世代から氷河期後期世代にかけて下側に広がる形で拡大し、それ以降は縮小していないことがデータから示されています。これは、経済的な困難が一部の層に集中し、その格差が固定化されている現状を示唆しています。

世代特性に応じた社会保障制度改革の必要性

就職氷河期世代が抱える老後の貧困リスクは、単なる個人の問題ではなく、日本社会全体で取り組むべき喫緊の課題です。彼らは不安定な雇用状況と低所得に苦しみ、それが結果的に年金加入期間の短縮や受給額の減少、ひいては老後の生活不安へと直結しています。

本記事で分析した各世代間の雇用状況や所得格差のデータは、現在の画一的な年金制度が、多様化した働き方や家族形成の現実に対応しきれていないことを示しています。特に、長期間にわたる非正規雇用や不安定なキャリアを経験した就職氷河期世代にとっては、現行制度では十分な老後保障が得られにくいという構造的な問題が存在します。

今後は、単に年金受給年齢を引き上げるだけでなく、非正規雇用者の年金加入促進、所得に応じた柔軟な保険料設定、キャリアの途中で生じたブランク期間への配慮など、各世代が直面する具体的な課題に応じた多角的な年金制度改革が不可欠です。また、生活困窮者支援、職業訓練の強化、正規雇用への転換支援といった社会保障制度の充実も、貧困リスク軽減に向けた重要な施策となります。これらの改革を通じて、すべての世代が安心して老後を迎えられる持続可能な社会の構築を目指すべきです。

参考文献

- 近藤絢子 (著)『就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差』

- 文部科学省、厚生労働省等の統計データより筆者作成 (本文中の図表)