喜多川歌麿といえば、女性の「美人大首絵」を確立し、浮世絵界に新たな風を吹き込んだことで知られています。顔のアップや胸像を描くこの画法は、当時人気役者を描くことが主流だった大首絵に美人画を導入するという、まったく新しい発想でした。蔦屋重三郎(蔦重)のプロデュースのもと、歌麿はこの革新的なスタイルで多くの人々を魅了しました。単に女性の容姿を描くだけでなく、その内面や情感までをも表現しようとした点に、歌麿芸術の真骨頂があります。

歌麿が描き出した「女性の内面」

歌麿の美人大首絵が単なる外面描写に留まらなかったのは、描かれた女性の性質や状況を深く捉え、鑑賞者に様々な想像を促したからです。例えば、寛政4年(1792年)に蔦重の耕書堂から出版された『婦人相学十躰』は、まさにそのコンセプトを象徴する作品群です。「相学」とは人相から人の性質を判断する学問であり、このタイトルからも歌麿が絵を通じて女性の本質を伝えようとする強い自信がうかがえます。

その中の1点である「浮気之相」は、特定の男性がいながらも他の男性に心が移ろう女性の姿を描いています。湯上がりの姿で髪をまとめ、浴衣から胸元がはだけたなまめかしい女性が、手拭いで手を拭いているように見えながらも、その視線はどこか遠くを向き、表情にはかすかな笑みが浮かんでいます。この視線の先には、彼女の心を惹きつける誰かの存在が暗示され、鑑賞者はその女性の複雑な心理状態を深く読み取ることができます。このように、歌麿は女性の魅力を引き出すだけでなく、その内面、すなわち「人相」にその人の「性質」を浮かび上がらせることに成功したのです。

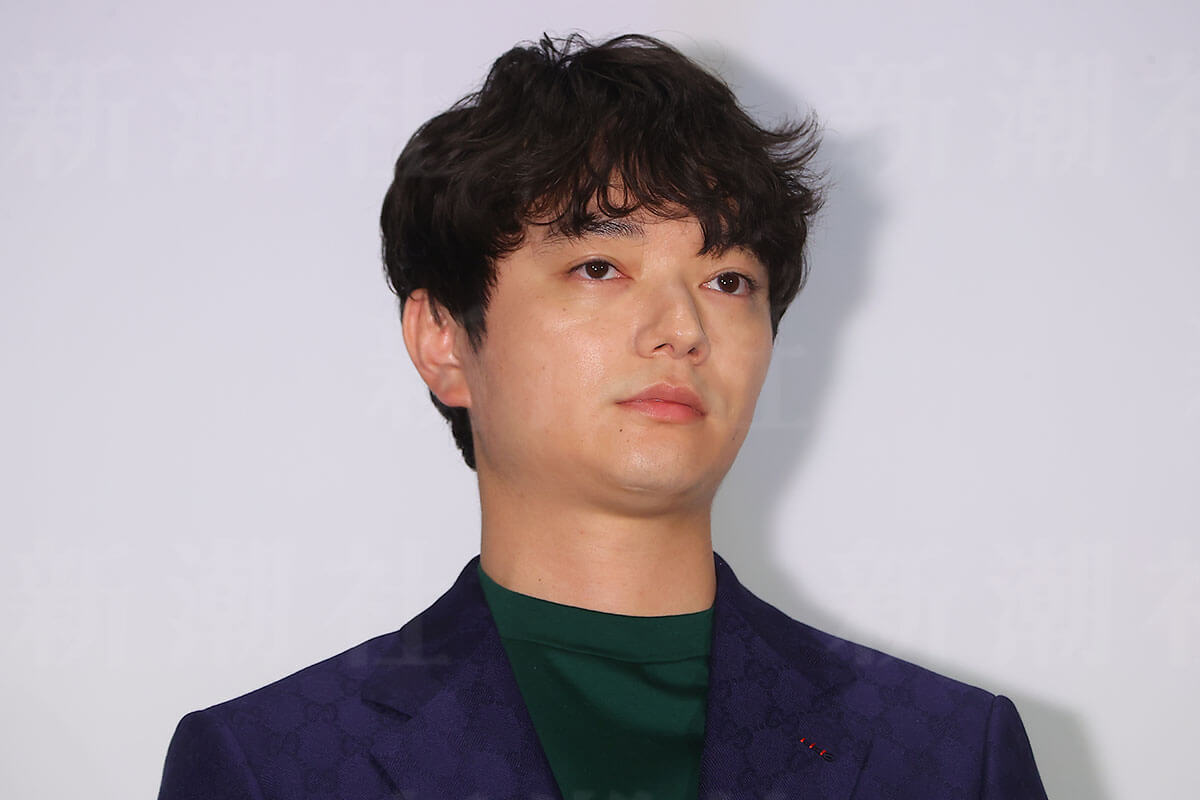

大河ドラマ「べらぼう」で喜多川歌麿を演じる染谷将太。彼の独創性がどのように築かれたのか、ドラマで描かれる背景に注目が集まる。

大河ドラマ「べらぼう」で喜多川歌麿を演じる染谷将太。彼の独創性がどのように築かれたのか、ドラマで描かれる背景に注目が集まる。

唯一無二の表現へと昇華

美人大首絵というスタイル自体が歌麿の独創性であるだけでなく、彼が描いた人物、特に女性が持つ人間味や内面の深さは、当時の他の浮世絵師の作品とは一線を画していました。彼の絵は、単なる美人画という枠を超え、生きた人間の息遣いや感情、そしてその背景にある物語を感じさせるものでした。これは、歌麿が美人画において「人相」という概念を導入し、女性の内面までをも描写しようと試みた結果であり、彼の芸術が持つ真の価値を示しています。この唯一無二の表現こそが、喜多川歌麿を浮世絵史における巨匠たらしめた要因と言えるでしょう。

「人まね歌麿」の問いかけ:独創性への道のり

しかし、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第30回のサブタイトルは、なんと「人まね歌麿」とされています。同時代において最も独創的な表現を追求した画家の一人である歌麿が、なぜ「人まね」と呼ばれてしまうのでしょうか。この問いかけは、歌麿の芸術が最初から完成されていたわけではなく、ある時期は模倣から始まり、そこからいかにして彼独自の画風、つまり「歌麿だけの世界」を打ち出せるようになったのか、という彼の成長の軌跡と、その背景にある葛藤や努力を示唆しているのかもしれません。ドラマを通じて、その謎がどのように解き明かされるのか、多くの視聴者が注目しています。

喜多川歌麿の革新性は、単に新しい画法を生み出しただけでなく、人物の奥深さまでをも描こうとした点にあります。大河ドラマの「人まね歌麿」というタイトルは、彼の真の独創性がどのようにして花開いたのかを探る、興味深い視点を提供するでしょう。