「昭和100年」を迎える今年の夏、日本社会ではコメを巡る報道が相次ぎました。前農林水産大臣の舌禍事件や、小泉進次郎氏が自ら「コメ担当大臣」を称するなど、令和の現代においても食料問題、特にコメの安定供給は喫緊の課題として認識されています。しかし、食料を巡る国民の混乱は、戦後の昭和にも極限に達した時期がありました。それが「食糧難」です。この混沌とした時代背景の中、極悪非道な犯罪に手を染めた一人の男がいました。その名は小平義雄。彼の凶行は、当時の社会の闇を象徴しています。

寅さんの啖呵売と事件の概要

映画「男はつらいよ」の中で、主人公の寅さんが披露する有名な啖呵売に、こんな一節があります。「国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら、助平の始まりが小平の義雄……」。ここで語られる「助平の始まり」「小平の義雄」こそ、今回取り上げる事件の中心人物です。警察庁が作成した主要凶悪事件の捜査概要資料は、この小平義雄事件について次のように解説しています。

「この事件は、終戦直前から直後にかけての極度に欠乏した食糧事情のもとで全国民がその日その日を生き延びるために、最小限の食料を確保するのが精一杯で、他を顧みる余裕が全くなかったころの事件である。小平義雄は、このような切迫した食糧難と、食料を得るためには藁にもすがりたいという心理的弱点に付け入り、「米を安く売ってくれる農家がある」などと甘言を用いて女性を誘い出し、山中などに連れ込んで性暴力を加え殺害し、金品を強取するという極めて残虐な犯行を重ね、その犠牲になった女性は10人に及んだ」。

小平義雄は昭和20年5月から翌年8月までの間、「米を安く売ってくれる農家がある」「日帰りで買い出しのできる農家がある」「米が安く買える。一緒に行こう」といった甘言で女性たちを誘い出し、結果として10人もの女性に性的暴行を加え、殺害し、遺体を遺棄しました。

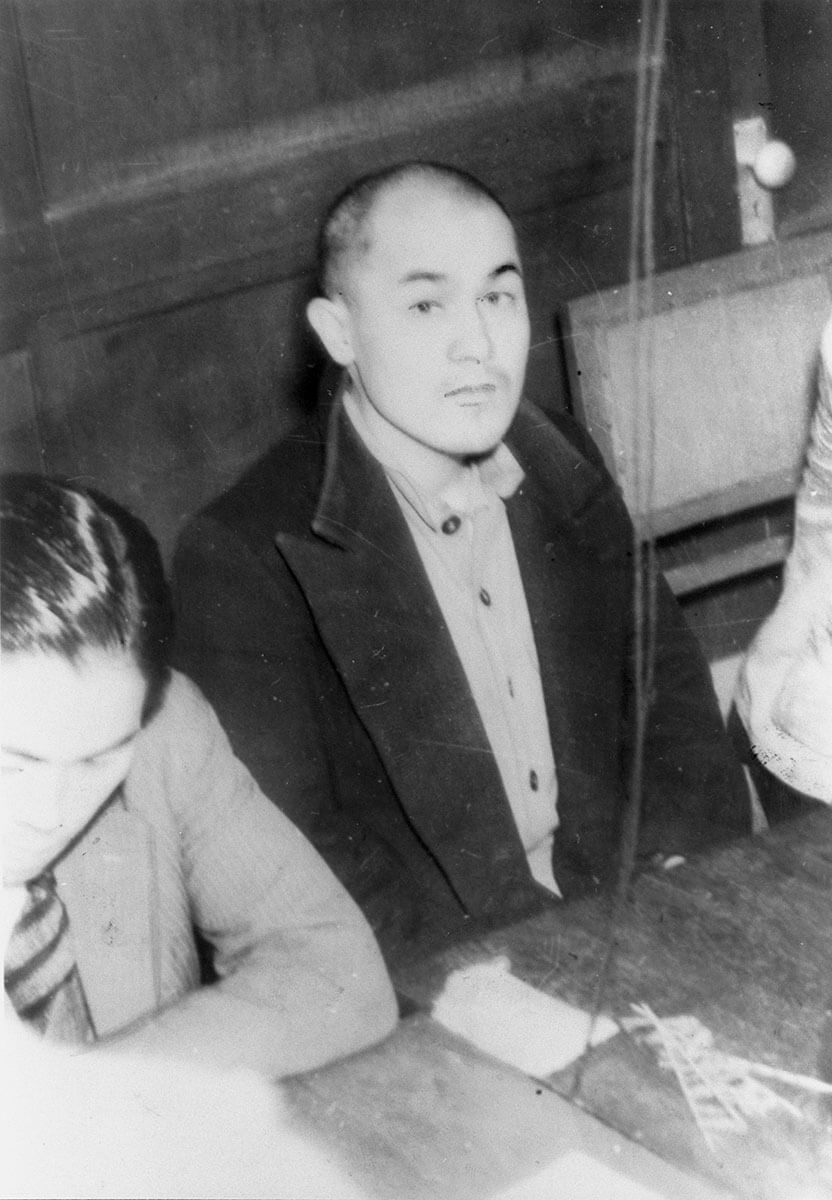

戦後の混乱期、警視庁による取り調べを受ける連続殺人犯・小平義雄(1946年10月25日)。食糧難に付け込み女性を狙った彼の凶悪犯罪は社会に深い傷跡を残した。

戦後の混乱期、警視庁による取り調べを受ける連続殺人犯・小平義雄(1946年10月25日)。食糧難に付け込み女性を狙った彼の凶悪犯罪は社会に深い傷跡を残した。

蔓延した飢餓状態と警察力の弱体化

被害女性たちが小平義雄の甘言を安易に信じてしまった背景には、敗戦直後の日本全体に蔓延していた深刻な飢餓状態が大きく影響していました。当時の人々は日々生きるために必死で、わずかな食料でも手に入れるためなら、藁にもすがりたいと考えるほどの窮状にあったのです。

この凶悪事件が発覚したのは終戦から約1年後の昭和21年8月のことでした。戦前、最も犯罪件数が多かったのは昭和9年の156万6435件でしたが、戦後の混乱期を経て、昭和23年には160万3265件と、戦前を上回るピークを記録しています。終戦の年である昭和20年の犯罪件数は約70万件、検挙率は50.51パーセントでした。当時の警察の状況について、『日本戦後警察史』(官公庁史料編纂会編)は次のように記しています。「敗戦に打ちひしがれ、秩序は乱れに乱れ、気力もなくなる一方、警察力も弱体化したのはやむを得ぬ趨勢でもあった」。このように、社会秩序が崩壊し、警察の力が弱まっていたことも、小平義雄のような凶悪犯が次々と犯行を重ねることを許す一因となったのです。

小平義雄事件は、単なる個人の凶行に留まらず、食料を求めてさまよう人々の心理的弱みに付け込み、社会の混乱と警察力の弱体化が重なったことで引き起こされた、戦後日本の闇を象徴する出来事でした。この事件は、極度の困窮が人々の倫理観や社会の安全をいかに蝕むかを、私たちに重く問いかけています。

参考文献

- 『日本戦後警察史』官公庁史料編纂会編