巨額の学生ローン、低賃金、そして高騰する賃貸コスト。現代アメリカのZ世代の若者の多くは、親世代が享受した経済的安定を手に入れることが困難な状況に直面しています。この社会的な背景が、2016年と2020年の大統領選挙では敗れたものの、「メディケア・フォー・オール」(国民皆保険)を掲げた左派のバーニー・サンダース氏が幅広い支持を集めた理由の一つです。しかし、たとえ彼が政権を握っていたとしても、米国社会の根本的な変革にはつながらなかったと指摘するのは、米国の政治に詳しい三牧聖子氏です。同氏によると、「トランプを打倒しても、次の独裁者が大統領になるだけ」という警鐘も鳴らされています。多様性への敬意を欠き、他国から学ぶ姿勢に乏しいアメリカが抱える根本的な問題とは何か、哲学者の李舜志氏との対話を通じて深く掘り下げます。

「自由への鍵」:欧州の米国離れとドイツ首相の衝撃発言

最近、私(李)は興味深い動画を見つけました。『ベルリン・天使の詩』で知られるドイツの映画監督ヴィム・ヴェンダースが、YouTubeで公開した約4分の短編『自由への鍵』です。この作品は、第二次世界大戦中に連合国臨時司令部となったフランスのランス市にある学校を舞台にしています。終戦後、アイゼンハワーがランス市長に司令部の鍵を返す際、「これが自由への鍵だ」と言葉を添えたというエピソードに触れ、ヴェンダースは「もうアンクル・サムは今までのように世界の自由を守ってくれないだろう。私たちの自由は私たちで守らなければならない」と述懐します。

欧州が「アメリカはもう頼りにならない」という明確なメッセージを打ち出し始めているのを見て感慨に浸っていた矢先、ドイツの首相がイスラエルのイラン核施設攻撃に対し、「イスラエルは人類の汚れ仕事をしてくれている」と発言しました。これには欧州全体がどうなっているのか、という疑問を抱かずにはいられません。

三牧氏:ドイツの親イスラエルぶりを考慮しても、衝撃的な発言でした。核施設への攻撃は非常に危険であり、しかもこれは国際法が認めていない「予防攻撃」です。それを「人類のための汚れ仕事」と表現したことの重みは計り知れません。西洋の政治思想史において、欧米がいかに「人類」という言葉を、自分たちの帝国主義や植民地主義を正当化するために利用してきたかを考えると、この発言には大きな問題があります。我々が生きる現代の世界は「帝国主義や植民地主義は終わった」という前提のもと、中小国も主権を認められ、国連に加盟しています。しかし現実には、西洋の植民地主義的なメンタリティが形を変えつつも実態として残っており、それがドイツという先進国の首相の口から出たというわけです。

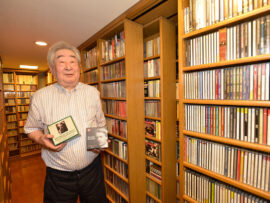

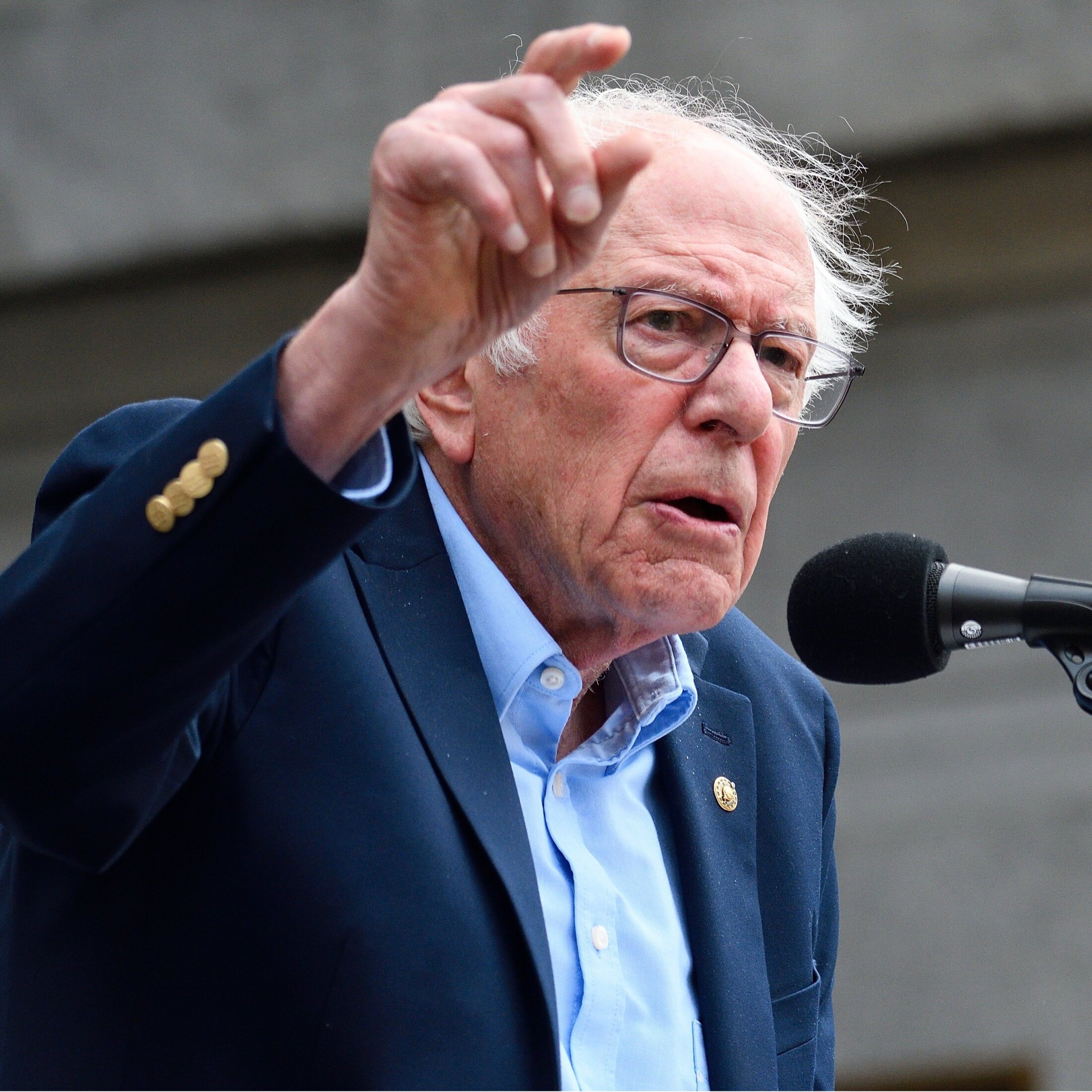

若者から高い支持を得た米国民主社会主義者のバーニー・サンダース上院議員

若者から高い支持を得た米国民主社会主義者のバーニー・サンダース上院議員

道義的凋落に直面するG7と台湾の民主主義

こうしてG7が道義的に凋落する今、一体どこが自由や民主主義のリーダーなのでしょうか。その中で台湾が注目されます。オードリー・タン氏が興味深いのは、民主主義の価値を信じつつも、「我々台湾こそが素晴らしい価値を体現している」といったナショナリスティックな主張をしない点です。むしろ、素晴らしい台湾が形成される過程には、アメリカや中国、EUなど他国や地域からの重要な学びがあったと語り、あくまで世界の各地域には歴史・文化に即した素晴らしい面があり、それぞれが学び合うことができるという謙虚な姿勢を示しています。「自分たちは素晴らしい民主主義を実現した」と歩みを止めるのではなく、世界の他の地域でどのような実践があり、何を学ぶ必要があるのかを常に観察し、民主主義は絶えず更新し続けていくべきだという視点です。

対照的に、アメリカはこれまでずっと体制間競争を繰り広げてきた国です。自分たちが最も素晴らしい価値を体現していたから冷戦でソ連に勝ったと自負し、非欧米世界への「民主主義の輸出」の名目で戦争までしてきました。その後も中国を相手に再び体制間競争をしています。アメリカ外交の歴史において、民主主義という概念は非常に頻繁に、非欧米地域への蔑視や優越感、さらには暴力を伴ってきたのです。こうした民主主義論を克服し、他の地域や文化に対する尊敬と共存の意思を伴った民主主義論への希望としても、『PLURALITY』という概念は極めて重要であると言えるでしょう。

「アメリカ例外主義」と内在する矛盾

李氏:アメリカはそのような意味では、「普遍」を自称している割には、かなり特殊な側面があるように感じます。反トランプの「ノー・キングス」デモにしても、「我々は王政を廃止した」という点にアメリカのアイデンティティーを強調していたのが興味深い。その一方で、誕生日に祝う軍事パレードのような「トランプ的なもの」は反アメリカ的なのか。この点について、私は深く知りたいと思っています。一つの国の中に「リベラルデモクラシー的なもの」と「トランプ的なもの」が相反しながら共存している、アメリカとはそのような国なのでしょうか。

三牧氏:それは非常に本質的な問いであり、私も断定的な答えはできませんが、「アメリカ例外主義」という言葉は、アメリカ外交を理解する上で重要なキーワードとなるでしょう。

今日の国際情勢は、従来の強国の役割と道義的な基盤に大きな疑問を投げかけています。特に、旧来の帝国主義的な思考が形を変えて現代に残り続けている現実、そして主要先進国であるG7の道義的衰退は、世界の秩序を再考させる契機となっています。かつて世界の「自由の守護者」と称されたアメリカも、その「例外主義」の概念のもと、内包する矛盾と他国への「民主主義の輸出」における暴力性を露呈しています。このような中で、台湾が示す謙虚で学び続ける民主主義の姿は、今後の国際社会が目指すべき新たな民主主義のあり方、そして多元的な共存の可能性を提示していると言えるでしょう。世界の未来は、単一の強力なリーダーに依存するのではなく、互いに学び合い、尊敬し合う開かれた対話から築かれるべき時が来ています。