戦後日本の記憶に深く刻まれているのが、敗戦の報を知らず、戦地に残り続けた残留日本兵たちの帰還である。フィリピン・ルバング島の小野田寛郎氏やグアム島の横井庄一氏が特に有名だが、彼らよりも早く祖国の土を踏んだ兵士たちもいた。本記事では、1960年(昭和35年)にグアム島から帰還した皆川文蔵氏と伊藤正氏、その後の人生と65歳を迎えた時点での心境に焦点を当てる。彼らの物語は、激動の時代を生き抜いた人々の「証言」として、今なお多くの人々に示唆を与えている。

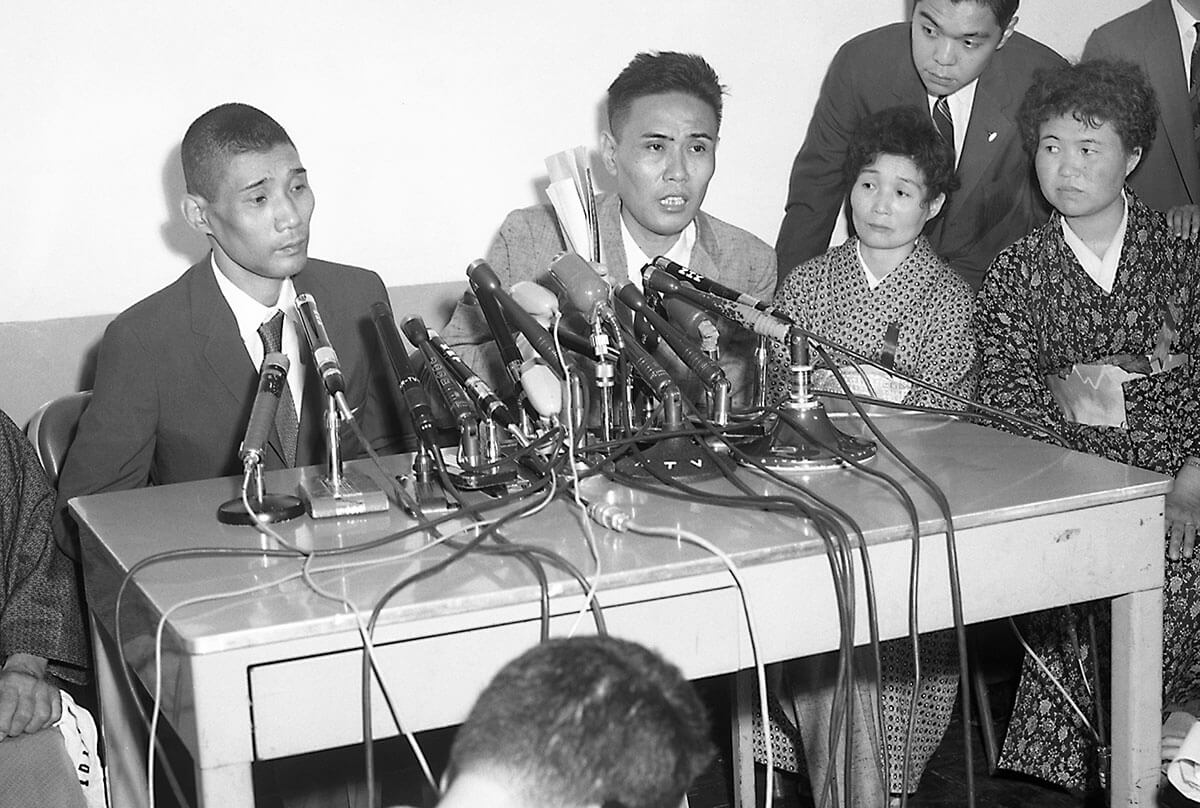

1960年、グアム島から帰還後、米軍立川基地で記者会見に臨む皆川文蔵氏(左)と伊藤正氏。残留日本兵としての16年間の生活を語る姿。

1960年、グアム島から帰還後、米軍立川基地で記者会見に臨む皆川文蔵氏(左)と伊藤正氏。残留日本兵としての16年間の生活を語る姿。

16年間の潜伏と再出発:東映撮影所の守衛として

皆川文蔵氏と伊藤正氏は、1944年(昭和19年)7月から16年間もの長きにわたり、グアム島の深いジャングルに身を隠して生活した。草木や泥水を口にし、極限状態を生き抜いた彼らが発見され、祖国へ帰還したのは1960年(昭和35年)のことである。この壮絶な体験は、三國連太郎氏主演の映画「生き抜いた十六年 最後の日本兵」(1960年)のモデルともなった。

帰還直後、皆川氏は実姉との再会で「人生をむだにした」と涙を流し、伊藤氏は米軍立川基地に降り立った際、変貌した日本の光景に「アメリカ人は歩き回っているし、きれいな服を着て髪を染めている人はいるし、日本は複雑な国になったものだなあ」と驚きを隠さなかったという。浦島太郎のような状況で始まった彼らの戦後生活は、東映撮影所の守衛という職から始まった。皆川氏の同郷である当時の大川博社長(故人)の計らいで、伊藤氏も共に働くことになった。

皆川氏は後年、NHK BShiシリーズ「証言記録 兵士たちの戦争」の中で、グアムで一時的に横井庄一氏とも生活を共にしていた過去を明かしている。当初は伊藤氏ともう一人の新潟出身の兵士と行動を共にしていたが、意見の相違から離れることになったという。帰還後、同じ職場で働きながらも、皆川氏と伊藤氏の間にはほとんど会話がなかったとされる。しかし、金銭や贅沢に執着せず、質素で堅実な生活を送るという点では共通しており、彼らの生き方は、戦地での経験が深く根付いたものであったことが窺える。

戦後を生き抜いた兵士たちの哲学

皆川文蔵氏と伊藤正氏の物語は、単なる帰還兵の記録に留まらない。16年間という想像を絶する潜伏生活を経て、戦後の日本社会に適応し、地道な労働を通して質素ながらも堅実な人生を歩んだ彼らの姿は、平和な時代を享受する私たちに、生き抜くことの尊さ、そして物質的な豊かさとは異なる価値観を問いかける。帰還から26年後、65歳を迎えた彼らが「週刊新潮」に明かした心情は、言葉少なではあるが、それぞれの信念と、時代を超えて変わらぬ人間の強靭さを物語っていた。彼らの経験は、日本の歴史と人々の精神性の一端を理解する上で、貴重な示唆を与えるものである。

参考文献

- 週刊新潮 1986年3月6日号 「グアム島帰還兵二人の定年後」

- NHK BShiシリーズ 「証言記録 兵士たちの戦争」

- 映画 「生き抜いた十六年 最後の日本兵」 (1960年)