日本の象徴であり、世界遺産でもある富士山は、夏山シーズンになると多くの登山客で賑わいます。しかし、今シーズンは登山者の遭難事故が相次ぎ、残念ながら死者も発生しています。さらに、サンダルでの無謀な登山や、山頂での危険な迷惑行為も後を絶たず、その状況が問題視されています。美しい自然の中で安全に富士登山を楽しむためには、一人ひとりの意識と準備が不可欠です。本記事では、富士山の現状と、安全な登山のために知っておくべきポイントについて深く掘り下げていきます。

観光客殺到と登山規制の現状

お盆休み期間中、富士山は多くの観光客で賑わいを見せました。特に、富士吉田口の五合目では、連日、多くの人々が山頂を目指す準備をしていました。取材班が出会った千葉県からの津川さん家族は、小学生の子ども3人を含む5人での初めての富士登山に挑戦していました。

彼らの登山は、自然との触れ合いから始まりました。登山道で見つけたバッタに子どもたちは大興奮。しかし、標高が上がるにつれて、体力消耗の管理が重要になります。元気いっぱいに走る三男に対し、父親と小学4年の次男は、今後の行程のために体力を温存するよう声をかけます。歩くこと約35分で、標高約2400メートルの六合目に到着。「急なところはきつかったけど、まだ大丈夫」「思ったより息が持たない」と、それぞれに富士登山の厳しさを感じながらも、順調に進んでいきました。

津川さん家族は、日の出(ご来光)を見るために、標高2700メートルの七合目にある山小屋に宿泊しました。午後6時半に温かい鶏つくね定食を摂り、午後8時には床に就き、翌日に備えました。山小屋の中は外の冷たい空気とは異なり、比較的暖かく、登山者にとって貴重な休息場所です。午前2時半に起床し、再び登山を開始。標高3200メートル付近の八合目で絶景スポットを見つけ、15日午前5時ごろ、雲の間から昇る荘厳なご来光を目の当たりにしました。津川さん家族は、この感動を胸に、さらに山頂を目指して歩みを進めました。彼らのように計画的に登山する家族がいる一方で、準備不足や無謀な行動が目立つケースも少なくありません。

危険な天候と救助を要する事態

お盆期間中の富士山は比較的穏やかな天候に恵まれましたが、先週は一転して大荒れの天候に見舞われました。富士山頂で活動する写真家の植田めぐみさんは、自ら遭難者を目撃したと語っています。「かなり重度の低体温症になっていて。もう行った時には、そのまま身動きも取れないというか。ぴくりとも動かない状態で倒れている」と、当時の状況を振り返りました。

8月7日正午の富士山頂の気温はわずか5.6℃。加えて、大人でも立っていられないほどの台風並みの強風が吹き荒れる嵐となり、多くの登山者を危険に晒しました。このような悪天候の中、静岡県警の山岳遭難救助隊は70代の高齢男性を救助しました。

静岡県警と山梨県警の発表によると、今年の山開き以降、富士山では既に20人が遭難し、そのうち2人が死亡するという深刻な事態が発生しています。これらの遭難事故の多くは、天候の急変への対応不足や、十分な装備の欠如が要因となっています。富士山の天候は非常に変わりやすく、たとえ出発時に晴れていても、山頂付近では突然の嵐や低温に見舞われることが日常茶飯事です。

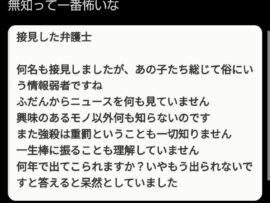

絶えない迷惑行為とその影響

富士山では、遭難事故の増加と並行して、登山マナーの欠如や危険な迷惑行為が後を絶ちません。最も問題視されているのは、登山に適さないサンダルなどの軽装での登山です。滑りやすい登山道や岩場でのサンダルは、転倒や滑落のリスクを著しく高め、救助が必要となる事態を招きかねません。

また、一部の登山者による危険な行動も報告されています。例えば、富士山頂の剣ヶ峰で逆立ちをする、火口の近くで不適切な行動をとる、安全柵を乗り越えて危険な場所へ立ち入るといった行為です。これらは、本人だけでなく、周囲の登山者をも危険に晒すだけでなく、救助隊に余計な負担をかけることにも繋がります。

富士山頂の剣ヶ峰で逆立ちを行う男性の様子。富士登山におけるサンダルでの登山や危険な行為が問題視されています。

富士山頂の剣ヶ峰で逆立ちを行う男性の様子。富士登山におけるサンダルでの登山や危険な行為が問題視されています。

これらの迷惑行為は、富士山の世界遺産としての価値を損ない、神聖な山である富士山のイメージを傷つけるものでもあります。安全な登山環境を維持するためには、登山者一人ひとりが自身の行動に責任を持ち、ルールとマナーを遵守することが強く求められます。登山道の混雑や天候の急変といった環境要因に加え、このようなモラルの低い行動が、遭難事故のリスクをさらに高めているのが現状です。

結論

今シーズン、富士山で相次ぐ遭難事故と看過できない迷惑行為は、私たちの安全意識とマナーの重要性を改めて浮き彫りにしています。富士山の天候は予測が難しく、一瞬にして厳しい状況へと変化します。そのため、適切な登山装備、綿密な計画、そして体調管理が、安全な登山を成功させるための絶対条件です。

また、サンダル登山や危険な場所での自己満足的な行為は、単なる個人の問題に留まらず、他の登山者や救助隊に多大なリスクと負担を強いることになります。日本の象徴である富士山を保護し、その雄大さを次世代に伝えるためには、登山者一人ひとりが責任ある行動を心がけ、自然と共生する意識を持つことが不可欠です。富士登山は素晴らしい体験ですが、常に謙虚な気持ちで山に敬意を払い、安全を最優先に行動するよう呼びかけます。