1945年8月1日の深夜、第二次世界大戦末期に米軍B29爆撃機が新潟県長岡市に約925トン、計約16万3500本もの焼夷弾を投下しました。この空襲により、長岡市の市街地の約8割が焼き払われ、甚大な被害をもたらしました。これが「長岡空襲」です。これまでの犠牲者数は1488人とされてきましたが、今年新たに1人の犠牲者が判明し、その数は1489人となりました。長岡戦災資料館が保管する空襲犠牲者の遺影も、この新たな犠牲者を含め、さらに2人分が追加されて379人に増加しています。今なお事実の発見や資料の追加が続く戦争の記録は、「もう80年も前のことだから」と遠ざけるべきなのか、それとも「たった80年前のことだから」と身近な問題として捉えるべきなのか。その捉え方によって、戦争という出来事の存在感は大きく異なります。

長岡戦災資料館:犠牲者名簿の更新と知られざる苦労

長岡市が運営する長岡戦災資料館では、1945年7月20日の模擬原爆投下と8月1日の長岡空襲による犠牲者を「長岡空襲戦災殉難者」として名簿に記載し、その情報を後世に伝えています。今年新たに犠牲者として加えられたのは、当時31歳だった荒海修資さんです。出征中に負傷し、長岡赤十字病院に入院中に空襲で命を落としたとされています。

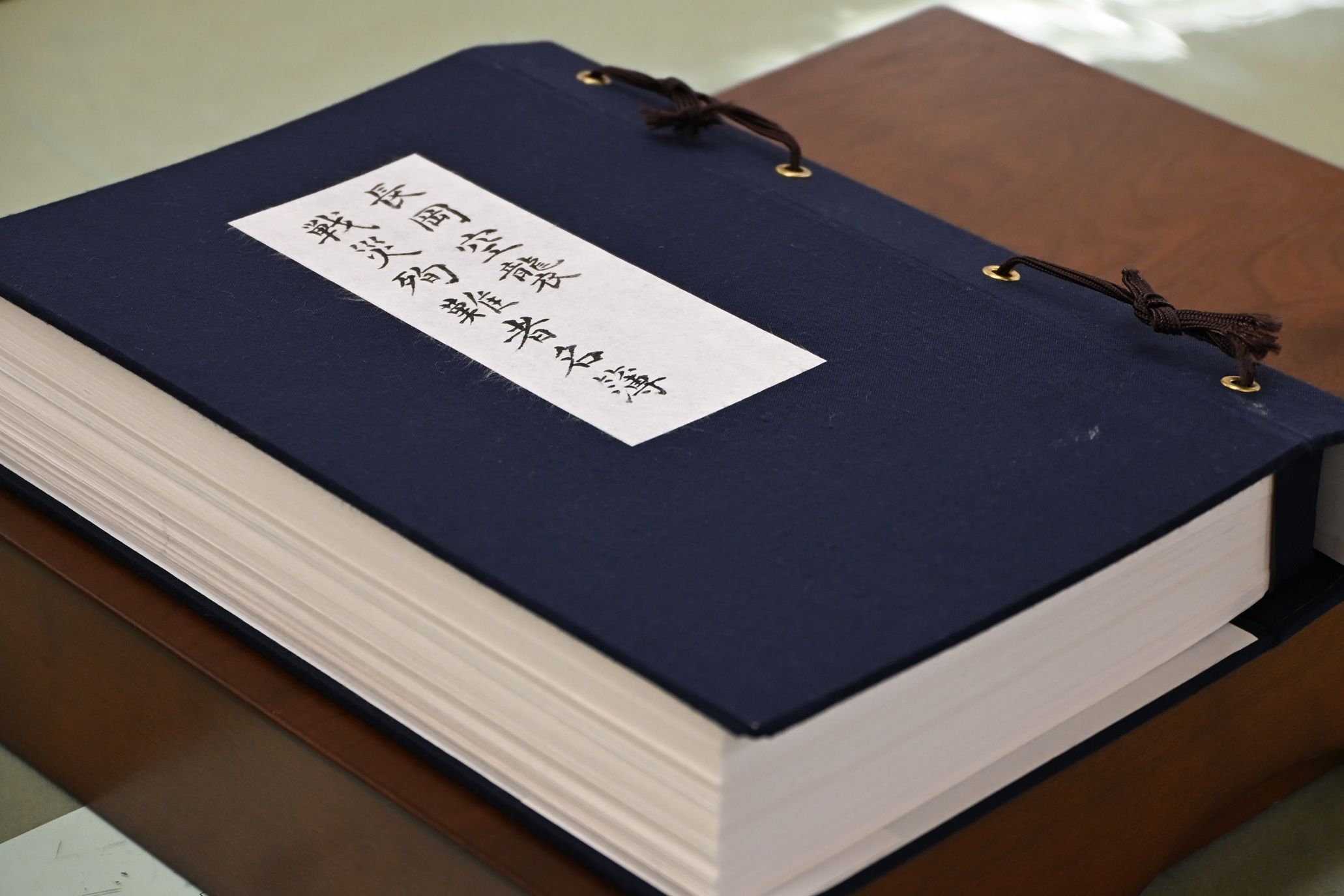

長岡戦災資料館に保管されている、長岡空襲の犠牲者1489人分の情報が記載された分厚い戦災殉難者名簿。犠牲者数の正確な特定に向けた執念の記録を示す。

長岡戦災資料館に保管されている、長岡空襲の犠牲者1489人分の情報が記載された分厚い戦災殉難者名簿。犠牲者数の正確な特定に向けた執念の記録を示す。

昨年、荒海さんのご遺族が戦災資料館を訪れた際、犠牲者名簿に荒海さんの名前が含まれていないことが判明しました。これを受け、市が改めて詳細な調査を実施し、今回の追加に至ったのです。「1489人」という数字は、多くの困難を乗り越え、地道な努力の末に積み上げられた犠牲者の数です。他都市の空襲では、犠牲者数が明確に把握されていないケースも少なくありません。

幻の犠牲者名簿:市職員・笠輪勝太郎の執念の調査

長岡市も戦後しばらくは、空襲犠牲者数を「1143人」としていました。この数字に疑問を抱き、その解明に生涯を捧げたのが、空襲当時から市職員として働き、後に助役(現在の副市長)まで務めた故・笠輪勝太郎さんです。彼は空襲犠牲者の名簿作成に心血を注ぎ、その調査の経緯を『長岡郷土史第12号』(1974年3月、長岡郷土史研究会発行)に寄稿しています。

笠輪さんは、戦後間もない1945年に市が発表したとされる1143人という数字の根拠となる名簿が存在するはずだと考え、戦災資料収集の過程でその名簿を見つけ出すことを期待していました。しかし、資料収集が終盤に差し掛かった1973年になっても、その名簿は一向に見当たらなかったのです。

毎年8月1日から3日に開催される「長岡まつり」の前身である長岡復興祭(敗戦翌年に開始)の慰霊のために名簿が貸し出されたのではないかとの情報に基づき調査しましたが、そこにあったのは遺族の名前と各戸の死者数が記されたにすぎないものでした。また、市内最多の297人の犠牲者が出た平潟神社の境内(現在の平潟公園)に設けられた戦災殉難者慰霊塔に収められている可能性も調査しました。確かに名簿は存在しましたが、900人余りしか記載されておらず、しかもその多くは法名が主体でした。

これらの調査の結果、笠輪さんは「長岡市として世間に発表するに足る名簿はどこにもない」と結論づけました。戦後、市役所で犠牲者数の調査に関わった人々に尋ねても、はっきりとした証言は得られませんでしたが、米軍占領下にあった1945年末に、当時の町内会長からそれぞれの地域の死者数を報告してもらい、それを集計した数字ではないかという話が浮上しました。

笠輪さんは、最終的に「自分で調べるしかない」と決意します。空襲により市役所の戸籍簿は焼失していましたが、法務局に納められていた「戸籍の届出書」が残っていたことを発見。彼はこの膨大な届出書の中から、長岡市に本籍がある人々の空襲犠牲者を一つずつ探し出すという気の遠くなるような作業に着手しました。その結果、戦後12年間に届出があった長岡市に本籍を持つ空襲犠牲者だけでも1233人に上ることが判明したのです。

長岡空襲から80年が経過しようとする今もなお、新たな事実が発見され、犠牲者の特定に向けた努力が続けられています。笠輪勝太郎さんのような個人の執念が、不確かな歴史の空白を埋め、多くの命の存在を現代に伝えています。これらの数字は単なる統計ではなく、一つひとつの尊い命の証しです。戦争の記憶を風化させず、過去の教訓を未来へ繋ぐためにも、真実の探求は決して終わらせてはならない課題です。

参考資料

- 笠輪勝太郎寄稿『長岡郷土史第12号』(1974年3月、長岡郷土史研究会発行)