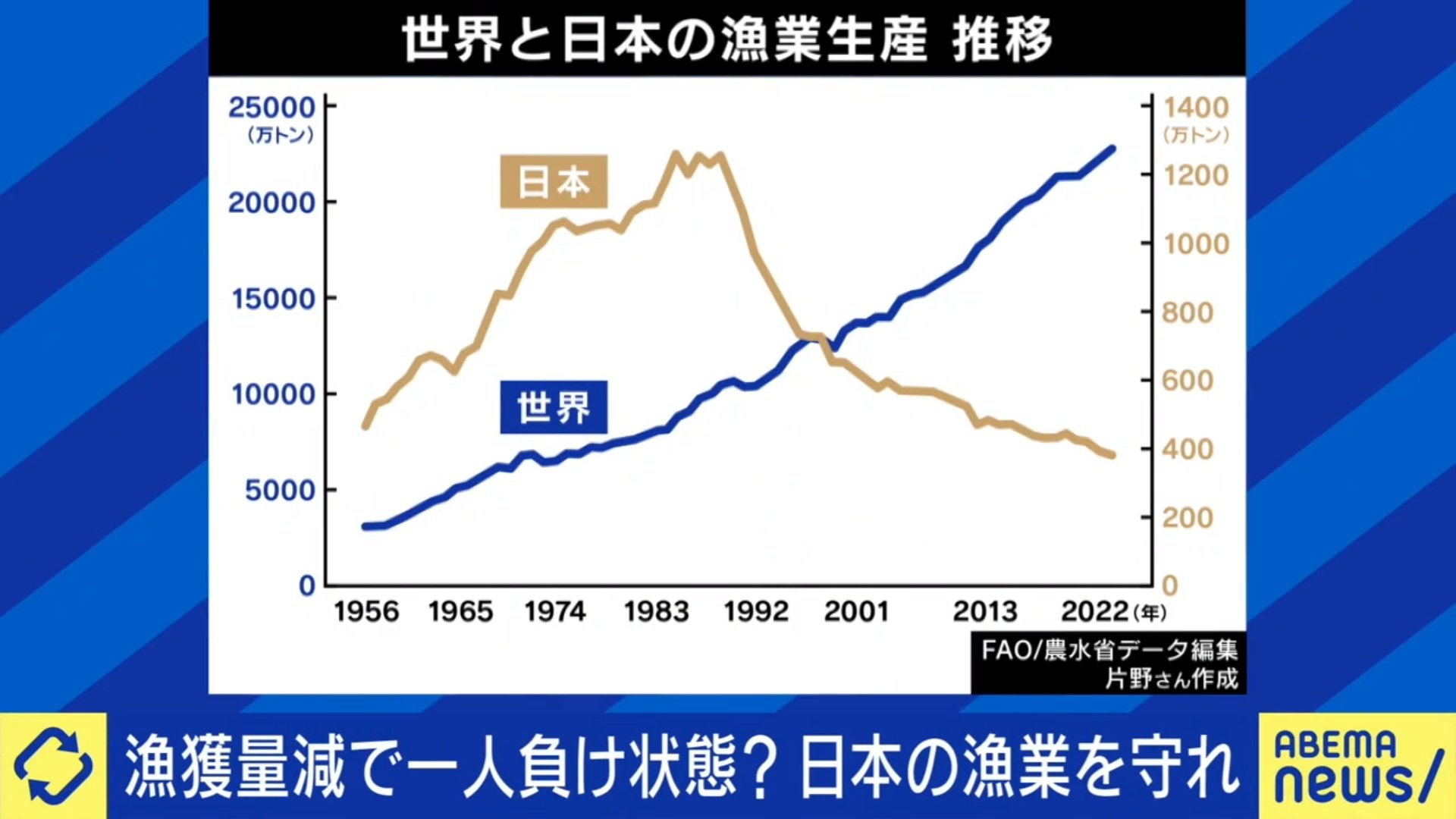

日本の漁業は現在、極めて危機的な状況にあります。かつて1984年には1282万トンを記録し世界一だった漁獲量は、その後一貫して減少を続け、40年間で3分の1以下となる363万トン(2024年時点)にまで落ち込みました。このペースが続けば、2050年には漁獲量がゼロになる可能性も指摘されています。世界全体で漁業生産量が増加傾向にある中、日本はまさに「一人負け」の様相を呈しています。さらに、漁業の担い手不足も深刻化しており、政府も従事者への支援策を模索し始めています。なぜ、世界有数の漁業国だった日本がこのような状況に陥ってしまったのでしょうか。専門家の見解を交えながら、その背景と課題を深く掘り下げていきます。

危機に瀕する日本の漁業:減少する漁獲量と未来への課題

危機に瀕する日本の漁業:減少する漁獲量と未来への課題

衰退の背景:専門家が指摘する日本の水産業の構造的問題

日本の漁業が直面する課題について、水産学者や資源管理の専門家、そして政府関係者はそれぞれの視点から構造的な問題点を指摘しています。

東京海洋大学で日本の漁業や海洋生態系を研究する勝川俊雄准教授は、「天然資源は獲りすぎによって魚がいなくなっており、これ以上の伸びしろはほとんどない」と現状を分析します。さらに、世界的に生産量を伸ばしている養殖業についても、日本は1980年代からむしろ減少傾向にあることを強調し、複合的な要因が絡み合っていると説明します。

世界の水産資源管理に精通し、持続可能な水産業のコンサルティングを手掛けるFisk Japan株式会社代表の片野歩氏は、北欧や北米、オセアニアの「漁業先進国」との大きな違いを指摘します。これらの国々では、実際には現状の2〜3倍漁獲できる資源があったとしても、資源の持続可能性を最優先し、それ以上の漁獲は行わないと説明。日本にはその意識が希薄であると語ります。

環境副大臣である小林史明衆院議員は、日本の課題を具体的に二点挙げます。一つは「漁獲を規制してこなかった点」、もう一つは「養殖業に対する法人参入のルール整備が遅れてきた点」です。これらの問題を適切に整理することで、地方においても収益性の高い水産業を構築できると主張。石破茂総理が「地方創生」を掲げる中で、水産改革への言及が少ないことに遺憾の意を示しています。

機能不全に陥った漁獲規制の実態と国際比較

日本の現行漁獲ルールは、漁獲量の上限が魚種ごとに設定されているものの、その対象となる魚種が少なく、また上限自体が高すぎるため、実質的に「獲りすぎ」を助長していると指摘されています。これにより、日本の漁業は漁獲実績の倍程度の枠が設定され、漁業にブレーキをかける機能が果たされていないのが現状です。

例えば、直近の成功事例として、国際機関WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)によるクロマグロの漁獲基準の厳格化が挙げられます。勝川准教授は、この国際的な取り組みの結果、絶滅危惧種だったクロマグロが2017年から2023年の間に生産的な水準まで回復したことに言及。「日本の漁師は『枠がないと困る』と言うが、枠がなくなって漁獲を我慢するのは国際的な常識だ」と強調します。

世界と日本の漁業生産量の推移比較グラフ:日本の「一人負け」状態を視覚化

世界と日本の漁業生産量の推移比較グラフ:日本の「一人負け」状態を視覚化

一方、ノルウェーでは資源の持続可能性を考慮した上で漁獲枠が厳格に設定されており、漁師たちは努力すれば2カ月程度で上限に達するため、そこで漁獲を終える仕組みが確立されています。片野氏もまた、「世界中で買い付けを行っているが、漁獲枠が設定されていない魚種は基本的に存在しない。また、日本のようにTAC(漁獲可能量)と実際の漁獲量が大きく乖離することもまずあり得ない」と述べます。日本は1996年にTACを導入したものの、その運用が極めて特殊であったために、小さな魚まで乱獲され、結果として資源が枯渇してしまったという認識を示しています。

養殖業の停滞と国際競争力の喪失

日本は世界で6番目に広いEEZ(排他的経済水域)を有しているにもかかわらず、養殖業の発展が遅れていることも深刻な問題です。片野氏によると、この養殖業の不振が響き、2021年には日本のEEZの10分の1程度の面積しかないノルウェーに水産物生産量で抜かれました。さらに、よりEEZの小さい韓国にも追い抜かれている現状を伝え、日本の水産業が国際的な競争力を失いつつあることを警鐘しています。

持続可能な水産業への転換が急務

日本の漁業が直面する危機は、単なる漁獲量の減少に留まらず、資源管理体制の不備、養殖業の停滞、そして担い手不足といった多岐にわたる構造的問題が複雑に絡み合った結果です。過去の成功体験に囚われず、国際的な水産資源管理の成功事例に学び、厳格な漁獲規制の導入、そして持続可能な養殖業への法人参入促進や技術革新への投資を加速させることが不可欠です。食料安全保障の観点からも、日本の豊かな海洋資源を守り、次世代へと繋ぐための根本的な水産改革が、今まさに求められています。

参考文献

- 日本の漁業が危機的状況に (Yahoo!ニュース, ABEMA TIMES 掲載記事)