大戦中、日本軍のエリート参謀として数々の作戦立案に携わり、戦後は伊藤忠商事の会長にまで登り詰めた瀬島龍三。彼にはソ連のスパイであったという噂が絶えずつきまとうが、中でも重大な疑惑の一つが、第二次世界大戦終結時のシベリア抑留問題に関わるものだ。日ソ中立条約を破り満州に侵攻したソ連軍との「降伏」交渉において、瀬島らが、満州にいた日本軍将兵と日本人居留民を差し出したのではないかという疑惑が浮上している。共同通信社社会部による綿密な追及に対し、瀬島はいかに語ったのか、そしてその証言は真実だったのか。

シベリア抑留の疑惑の中心人物、伊藤忠商事元会長・瀬島龍三氏

シベリア抑留の疑惑の中心人物、伊藤忠商事元会長・瀬島龍三氏

ポツダム宣言下のシベリア抑留:消えぬ「密約」説の影

終戦のおよそ3週間前、1945年7月26日にベルリン郊外ポツダムで発表された米・英・中三国共同宣言(後にソ連も参加)は、捕虜の本国送還を明確にうたっていた。具体的には「日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し、平和的且つ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし」(第9項)と明記されていたにもかかわらず、多くの日本軍将兵や民間人がシベリアへと強制的に抑留されたのはなぜか。

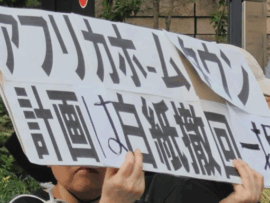

抑留者の間で長らくささやかれてきたのが、日ソ間の「密約」説である。その根拠の一つとして挙げられるのが、終戦直前に元首相近衛文麿の側近が作成した「和平交渉の要綱」案だ。1945年7月10日、最高戦争指導会議は、まだ「中立国」であったソ連を介して米英両国との和平工作を進めるため、天皇の特使として近衛のモスクワ派遣を決定した。この対ソ交渉の切り札として、近衛は陸軍中将酒井鎬次に和平交渉の要綱を作成させた。その「和平の条件」の中には、驚くべき記述が見られる。「海外にある軍隊は現地に於いて復員し、内地に帰還せしむることに努むるも、止むを得ざれば、当分その若干を現地に残留せしむることに同意す。(中略)賠償として一部の労力を提供することには同意す」。特使派遣は、既に対日参戦を決めていたソ連側の同意を得られず実現しなかったものの、「賠償としての労力提供」案が日本側の一部で検討されていたという事実は、日ソ密約の可能性を否定しきれないものとしている。

瀬島龍三が語る「停戦交渉」の実態と疑問点

では、実際に密約は存在したのか。ジャリコーワで行われたとされる「停戦交渉」のほぼ唯一の日本人生き証人である瀬島龍三は、自身の著書『大本営の回顧』の中で、当時の状況を次のように記している。「会見室に入った。ガランとした10畳位の室だ。まん中に、粗末なテーブルがある。向う側に元帥ばかり5人並んでいた。ほかには通訳らしい少佐が1人だけ、あとはだれもいなかった」。双方の簡単なあいさつの後、関東軍総参謀長、秦彦三郎と瀬島が机の手前側に着席。向かいの中央には極東ソ連軍総司令官ワシレフスキーが座り、その左右には方面軍司令官マリノフスキーら若く精悍な50歳以下の元帥4人が、勲章を胸に飾り居並んでいたという。

会談は約3時間にわたり続いたと瀬島は語る。彼の証言によれば、秦がソ連側に最も強く要求したのは、(1)在満州居留民の早期日本帰還、(2)関東軍将兵の居留民に次ぐ帰還、(3)ソ連軍などの暴行の取り締まり、の3点であったという。つまり、瀬島は「交渉」の中でシベリア抑留に関する話し合いは一切なく、むしろ関東軍側が将兵の早期帰還を強く求めたと主張している。しかし、この瀬島の証言には大きな疑念が投げかけられている。

ソ連側証言が暴く「交渉」の真実:一方的な命令と瀬島の虚偽

瀬島の証言に対し、当時のワシレフスキー副官であり、後に共産党国際部副部長を務めたイワン・コワレンコは、全く異なる真実を語っている。「瀬島は事実と違うことを言っている。関東軍将兵の帰還を要望したなんてうそだ。そもそもあの会談は(対等な立場の)停戦交渉じゃない。勝者が敗者に命令を下す場だったんだ。秦は関東軍の降伏状況報告のため連れて来られ、ワシレフスキーからほぼ一方的に指示を受けただけだ」。コワレンコは当時、関東軍への政治宣伝に携わっており、会談に同席した副官らから内容の報告を受けていたと述べている。彼の証言は、瀬島が語る「交渉」が実質的にはソ連側による一方的な命令伝達の場であり、日本側が将兵の早期帰還を要求したという主張が虚偽である可能性を強く示唆している。

結び:歴史の真実を求めて

瀬島龍三の証言と、ソ連側関係者の証言に見られるこれらの衝撃的な矛盾は、シベリア抑留という悲劇の背後に隠された「密約」や日本側の複雑な思惑、そしてその後の歴史記述におけるねじれを改めて浮き彫りにする。歴史の闇に葬られかけた真実を解き明かすには、当時の関係者の証言を多角的に検証し、客観的な事実を積み重ねていく努力が不可欠である。瀬島龍三という一人の人物の証言が、これほどまでに大きな歴史の空白と疑問を呼び起こすことは、第二次世界大戦の終結がもたらした複雑な遺産がいまだに我々の前に横たわっていることを示している。

参考資料

- 共同通信社社会部編『沈黙のファイル 「瀬島龍三」とは何だったのか』(朝日文庫)

- 瀬島龍三『大本営の回顧』(中公文庫)

- ポツダム宣言(日本国憲法制定に関する詔書 付属文書)