チャールズ・ダーウィンによる不朽の名著『種の起源』は、「地動説」と並び人類の知的な世界観に革命をもたらしました。しかし、その難解さから、最後まで読み通せる人はごくわずかです。この度、短時間で読破でき、現代の視点からその正誤を明らかにし、最新の進化学の知見を楽しく解説することで、読者の心に『種の起源』を実際に読んだかのような記憶を残す画期的な一冊『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊されます。

人類学者・長谷川眞理子氏が「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の解説本。これさえ読めば、古典を読む必要はないかも」と評し、著書『理不尽な進化』で知られる吉川浩満氏が「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読」と絶賛。さらに俳優の中江有里氏も「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と太鼓判を押しています。本記事では、この注目の書籍から、進化理論の巨人ダーウィンの知られざる初期の人生に焦点を当て、彼の偉業がいかにして生まれたのか、その意外な素顔を紐解きます。

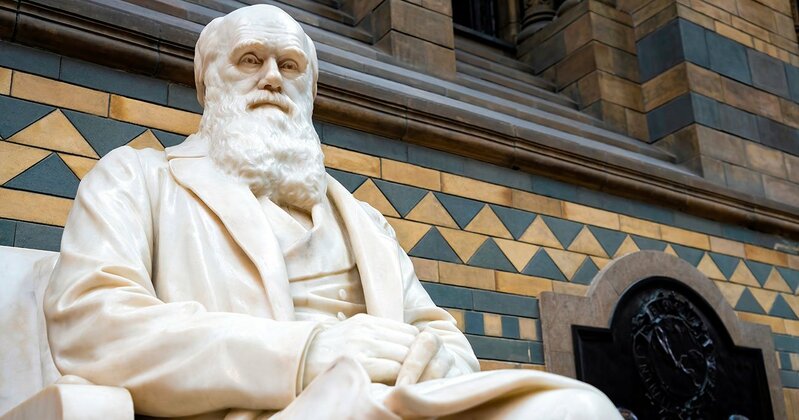

チャールズ・ダーウィンの進化論と『種の起源』の概念を象徴するイメージ画像

チャールズ・ダーウィンの進化論と『種の起源』の概念を象徴するイメージ画像

「貧乏自慢」とダーウィンの意外な生い立ち

世の中には、成功を収めた人々が若かりし頃の苦労話、いわゆる「貧乏自慢」を語りたがる傾向がある、という話を耳にすることがあります。大金持ちになった人はかつての貧しさを、美貌で名を馳せた人は若い頃の不器用さを、そして学問的な成功者は学生時代の不勉強ぶりを語りたがる、といった具合です。

このような傾向が普遍的であるかは定かではありませんが、実際にそのような経験を経て大成した人々がいることは確かでしょう。しかし、進化理論の確立者として名を馳せるチャールズ・ダーウィン(1809年〜1882年)は、この「貧乏自慢」とは正反対の、極めて裕福な家庭に育った人物でした。彼の生い立ちを知ると、その後の偉大な業績とのギャップに驚かされることでしょう。

裕福な家庭に生まれた「怠け者」の学生時代

チャールズ・ダーウィンは1809年、イギリスのシュルズベリーという小さな町で生まれました。彼の父親ロバートは医師として成功しただけでなく、投資家としても莫大な資産を築いていました。さらに、ダーウィンが8歳の時に亡くなった母親の父親、つまりダーウィンの母方の祖父は、陶器メーカー「ウェッジウッド」社の創立者ジョサイア・ウェッジウッドその人であり、彼は産業革命を牽引した主要人物の一人でした。

このように、ダーウィン家とウェッジウッド家の双方から莫大な財産を受け継いだチャールズ・ダーウィンは、生涯一度もお金のために働く必要がないほどの大金持ちでした。9歳で地元の名門パブリック・スクール、シュルズベリー・スクールに入学しますが、当時の校長サミュエル・バトラーが教育改革者として知られ、学校自体もイギリス最高のパブリック・スクールと評判でした。にもかかわらず、学校の勉強はダーウィンにとって全く面白くなかったようです。彼は授業を真面目に受けるよりも、学校の外で鉱物採集や野鳥観察、科学実験に熱中していました。これらの行動は校長の知るところとなり、「時間を無駄遣いしている」と叱責される結果に。結局、ダーウィンは通常よりも2年早く、16歳でシュルズベリー・スクールを退学してしまいます。

その後、ダーウィンはエジンバラ大学医学部に入学しますが、ここでも状況は変わりませんでした。ほとんどの講義に興味を持てず、欠席がちだったのです。この頃、兄のエラズマスから「父親の遺産で一生暮らしていける」と聞かされたことも、彼の勉学への意欲をさらに削いでしまったと言われています。

牧師の道から生物学者へ導いた「幸運な出会い」

エジンバラ大学医学部をわずか2年足らずで退学したダーウィンは、シュルズベリー・スクールも早々に辞め、医学部も中途退学という有様でした。父親のロバートから見れば、彼はただの怠け者の息子であり、将来の見通しが立たない存在だったことでしょう。軍人や弁護士にも向かないと判断した父親は、ダーウィンの将来を「田舎の牧師」として平穏に暮らすことに見出しました。

晩年にはキリスト教への信仰を失ったダーウィンですが、当時はキリスト教を信仰していました。そこで、18歳でケンブリッジ大学クライスツ・カレッジに入学します。しかし、ここでも彼は決して真面目な学生ではありませんでした。狩猟や昆虫採集に明け暮れ、友人たちと酒を飲み、カードで遊び、時には恋に落ちるなど、謳歌する日々を送っていたのです。

しかし、このケンブリッジでの日々が、彼の人生にとって決定的な転機となる「幸運な出会い」をもたらしました。植物学のジョン・スティーブンス・ヘンズロー教授です。ヘンズロー教授は学識豊かで温厚、高潔な聖職者であり、彼との出会いを通じてダーウィンは多くの素晴らしい人々や重要な学術書に触れる機会を得ました。

後にダーウィンがイギリス海軍の測量船ビーグル号に乗船し、世界一周の旅に出ることになりますが、この経験が彼の進化理論の形成に絶大な影響を与えることになります。そのビーグル号の乗組員としてダーウィンを推薦したのも、他ならぬヘンズロー教授でした。ヘンズロー教授は優れた教育者でしたが、その最大の功績は、本来なら田舎の牧師になるはずだったダーウィンを、史上最高の生物学者へと導いたことにあると言えるでしょう。

偉大な「異端児」と「普通」の価値

チャールズ・ダーウィンが素晴らしい業績を残せたのは、彼の並外れた個性と、時には「怠け者」と評されるほど型破りな探究心があったからに違いありません。しかし、もし世の中の誰もがダーウィンのように個性ばかりを追求し、型にはまらない生き方を選んだとしたら、社会は成り立たないのではないでしょうか。そこそこに真面目に学校に通い、そこそこに真面目に仕事をする、そういった「普通」の人々が社会の基盤を支えているのです。

私自身、ダーウィンの生き方や業績には深く感銘を受け、心から尊敬しています。しかし、彼のような異端児になりたいとまでは思いません。人間は「そこそこ」で良いのだ、と私は考えます。ダーウィンの物語は、偉業を成し遂げた人物の多面性と、成功への道筋が一つではないことを教えてくれます。そして、この新しい書籍は、その複雑な歴史的背景と科学的発見を、誰にでも理解しやすい形で提供してくれるでしょう。

参考文献:

- 更科功. (著者). 『種の起源を読んだふりができる本』 (書籍名). 講談社現代新書 (出版社).

- 本原稿は、上記の著者による書き下ろし記事です。

- オリジナル記事: Yahoo!ニュース (2025年8月29日).