近年、真面目すぎる大学生が増えているという問題が注目されています。大雨警報が発令され、JRも運転見合わせの中、大学から休講の連絡がないという理由だけで、危険を顧みず登校する学生がいるというのです。まるで嵐の中を突き進む冒険譚のようですが、これは現代社会の縮図なのかもしれません。今回は、この真面目すぎる大学生問題について、その背景や影響、そして私たちが取るべき行動について考えてみましょう。

なぜ大学生は「真面目すぎる」のか?

alt

alt

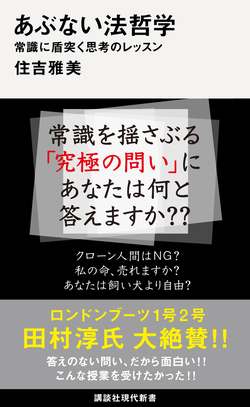

一体なぜ、大学生はそこまで「真面目」になってしまったのでしょうか? 法哲学者・住吉雅美氏は、その背景に文部科学省の大学への規制強化があると指摘します。例えば、大学における出欠の厳格化や、半期15回講義のルールなどが挙げられます。これらのルールにより、大学側は容易に休講にできなくなり、学生も出席を重視せざるを得ない状況になっているのです。

かつては、大学教育はもっと自由でした。シラバスもレジュメもなく、休講も多かった時代です。しかし、だからこそ学生は自主的に学び、自ら考える力を養っていました。ノーベル賞受賞者である山中伸弥教授も、そのような自由な学風の中で育った一人です。

alt

alt

現代の大学生は、指示待ちで自分で判断しない、と批判されることもあります。しかし、それは彼ら彼女らの責任なのでしょうか? 厳しいルールの中で、真面目になる以外の選択肢が奪われているのかもしれません。まるで飼い犬のように、自由を制限されているかのようです。 これは、日本の教育システム全体の問題と言えるでしょう。

「指示待ち」の大学生が社会に出るとどうなる?

alt

alt

このような「真面目すぎる」学生たちは、社会に出ても「指示待ち人間」になってしまう可能性があります。会社からの指示がなければ動けず、自分の頭で考え、行動することができないのです。豪雨であろうと、災害であろうと、会社からの指示がなければ出社する、そんな未来が待っているのかもしれません。

教育評論家の山田花子氏(仮名)は、「自主性や創造性を育む教育が重要」と指摘します。「指示に従うだけでなく、自ら考え、行動できる人材を育成することが、日本の未来にとって不可欠です。」

真面目であることと、思考停止は違う

真面目であることは素晴らしいことです。しかし、真面目さと思考停止は違います。ルールや指示に従うだけでなく、なぜそのルールがあるのか、なぜその指示が出されたのか、自分で考えることが大切です。そして、必要であれば、ルールや指示に疑問を投げかけることも必要です。

私たちは、常に自分の頭で考え、行動する必要があります。それは、大学生だけでなく、社会人にとっても同じです。自分で判断し、責任を持って行動することで、より良い未来を築くことができるのです。

自分自身で考える力を養おう

私たちを取り巻く環境は常に変化しています。だからこそ、変化に対応できる柔軟な思考力が必要です。指示を待つだけでなく、自ら考え、行動できる力を養うことが、これからの時代を生き抜く鍵となるでしょう。

jp24h.comでは、様々な社会問題について取り上げています。ぜひ他の記事もご覧ください。