大学入試を取り巻く状況は、近年大きく変化しています。かつては一般入試が主流でしたが、今や推薦入試が大きな割合を占めています。この記事では、推薦入試の現状、選考方法、そしてそのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

推薦入試の現状:年内入試が過半数を超える時代

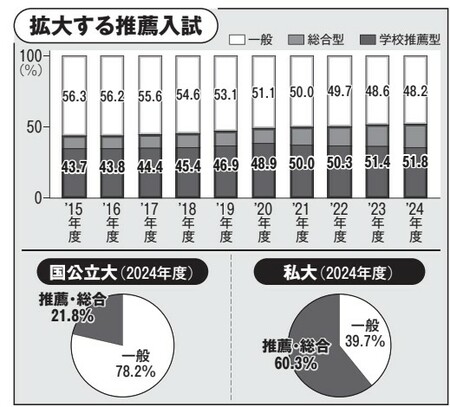

少子化の影響もあり、大学入試を取り巻く環境は激変しています。2024年度の大学入学者数は約61万人。そのうち、なんと半数以上にあたる約31万人が、一般入試ではなく「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」で入学しています。これらの選抜方法は、一般的に「年内入試」と呼ばれ、高校3年生の12月までには合格が決定します。

高校生の大学進学イメージ

高校生の大学進学イメージ

神奈川県にある桐蔭横浜大学では、2024年度入試において一般選抜の募集を0%にする目標を掲げているなど、推薦入試を重視する大学も増加傾向にあります。この流れは、大学入試の新たなスタンダードとなりつつあると言えるでしょう。

推薦入試の種類と選考方法

推薦入試には、大きく分けて「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」の2種類があります。

学校推薦型選抜(推薦入試)

出身高校の校長の推薦を受けて出願する選抜方法です。大学が指定した高校の生徒のみが受験できる「指定校推薦」と、高校の評定などの条件を満たせば誰でも出願できる「公募推薦」があります。大学附属校からの内部進学も、指定校推薦に含まれます。

総合型選抜

かつて「AO入試」と呼ばれていた選抜方法で、高校の評定や英語の資格試験などの条件を満たせば誰でも出願できます。

これらの選抜方法では、書類審査、小論文、面接などが重視されます。20年近く年内入試対策を指導してきた学習塾「洋々」代表の清水信朗氏によると、大学側が最も重視しているのは、学部・学科が求める人物像との適合性とのこと。ペーパーテストでは測れない、多様な才能を持った学生を求める大学が増えていると言えるでしょう。

面接の様子

面接の様子

例えば、VRゴーグルの映像に合わせて動く椅子を自作した高校生が、有名大学の情報系学部に合格した事例もあります。このような、自ら課題を見つけ、解決する能力を持った学生は、大学にとって大きな魅力となるでしょう。

推薦入試のメリット・デメリット

推薦入試には、一般入試とは異なるメリット・デメリットが存在します。受験生は、自身の個性や能力、将来の目標などを考慮し、どちらの入試方法が適しているかを慎重に判断する必要があります。 大学教育専門家の山田教授(仮名)は、「推薦入試は、学力試験だけでは測れない学生の個性や潜在能力を見出すための貴重な選抜方法です。しかし、入学後のミスマッチを防ぐためにも、大学側は学生への丁寧な情報提供、そして学生自身は大学について深く理解することが重要です」と指摘しています。

この点については、今後の記事でさらに詳しく掘り下げていきます。

まとめ

推薦入試は、大学入試の新たな主流となりつつあります。多様な選抜方法を通して、それぞれの学生の個性や才能が評価されることは、大学教育の活性化につながるでしょう。しかし、推薦入試の増加に伴い、入学後のミスマッチや就職活動での苦労など、新たな課題も浮き彫りになっています。これらの課題についても、今後の記事で詳しく解説していきます。