太平洋戦争末期、本土決戦に備え、日本海軍は「伏龍」と呼ばれる特攻兵器を開発しました。これは、文字通り海底に潜み、敵艦に肉薄して爆破するという、極めて過酷な作戦でした。多くの若き命が失われたこの作戦の実態、そして作戦に携わった人々の証言を通して、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて考えます。

伏龍とは?:海底からの特攻作戦

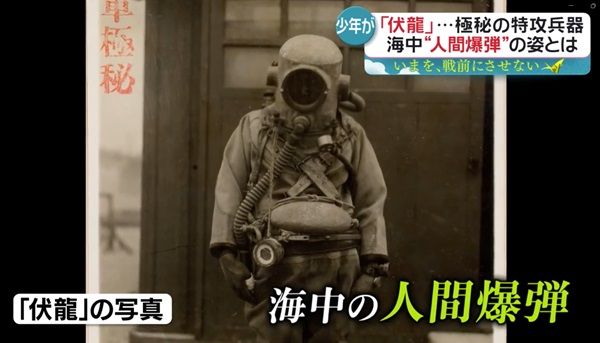

伏龍の訓練風景を描いたブロンズ像。潜水服姿の兵士が竹竿の先に爆薬を装着している。

伏龍の訓練風景を描いたブロンズ像。潜水服姿の兵士が竹竿の先に爆薬を装着している。

伏龍とは、潜水服を着用した兵士が海底に潜み、竹竿の先に装着した爆薬を用いて敵艦を攻撃する特攻兵器です。1945年、沖縄戦を経て本土上陸が迫る中、考案されました。神奈川県鎌倉市の稲村ヶ崎には、伏龍部隊が配置される予定だった洞窟跡が残っています。まさに「海中の人間爆弾」とも呼べる過酷な作戦でした。

伏龍誕生の背景:追い詰められた日本海軍の苦肉の策

沖縄本島に上陸するアメリカ軍。本土上陸も時間の問題だった。

沖縄本島に上陸するアメリカ軍。本土上陸も時間の問題だった。

1945年4月、アメリカ軍は沖縄本島に上陸。本土上陸も時間の問題でした。日本海軍は、航空機による特攻作戦を遂行していましたが、戦況の悪化により航空機が不足。そこで、予科練(海軍飛行予科練習生)出身者など、若い兵士たちを新たな戦力として活用するため、伏龍が考案されたのです。軍事評論家の佐藤一郎氏(仮名)は、「伏龍は、資源不足と戦況の悪化の中で生まれた、苦肉の策だったと言えるでしょう」と分析しています。

過酷な訓練:若き命が散った海

伏龍の訓練風景。過酷な環境での訓練は多くの死傷者を出した。

伏龍の訓練風景。過酷な環境での訓練は多くの死傷者を出した。

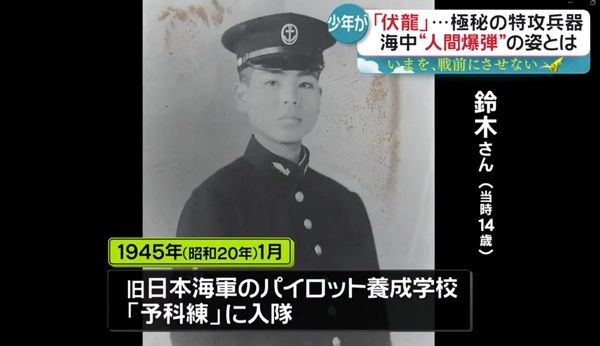

伏龍の訓練は過酷を極めました。酸素ボンベを背負い、冷たい海中で長時間潜伏する訓練は、多くの死傷者を出しました。2016年に取材を受けた元伏龍隊員の鈴木道郎さん(2023年没、享年93歳)は、当時14歳で予科練に入隊。パイロットを志していましたが、飛行機の不足により伏龍の訓練を受けることになったのです。鈴木さんは生前、「どうせ戦うなら飛行機で戦いたかった。負けるなんて夢にも思っていなかった」と語っていました。訓練中の事故で親友を失った経験も、鈴木さんの心に深い傷を残しました。

伏龍と終戦:実行されなかった特攻作戦

予科練出身の鈴木道郎さん。パイロットを志願したが、伏龍の訓練を受けることになった。

予科練出身の鈴木道郎さん。パイロットを志願したが、伏龍の訓練を受けることになった。

幸いにも、伏龍が実戦で使用されることはありませんでした。1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、終戦。多くの若者の命が失われた戦争は、終結を迎えたのです。伏龍は、戦争末期の日本の悲惨な状況を象徴する存在と言えるでしょう。

伏龍の記憶を未来へ:平和への願い

戦争の記憶を風化させないこと、そして二度と戦争を起こさないこと。それは、私たちに課せられた重要な使命です。伏龍という特攻兵器の存在、そしてそこで命を落とした若者たちのことを知ることで、平和の尊さを改めて心に刻みたいものです。