JR各社が提供するお得な企画乗車券の廃止や仕様変更が相次いでいます。長年親しまれてきた「週末パス」の廃止、そして「青春18きっぷ」の仕様変更は、鉄道ファンのみならず、多くの旅行者にとって大きな衝撃となっています。この記事では、これらの変更の背景や影響、そして今後のJRの戦略について詳しく解説します。

週末パスの廃止:その理由と影響

JR東日本が2025年2月に「週末パス」の販売を終了すると発表しました。土休日の連続2日間、指定エリア内が乗り放題となるこのパスは、8880円という価格で首都圏から宮城、新潟までをカバーし、特急や新幹線への乗継割引も魅力でした。しかし、JR東日本は利用者の減少、運賃制度の簡略化を理由に廃止を決定。東京-仙台間の往復で元が取れる使い方などが想定外の利用状況だったことも背景にあるようです。

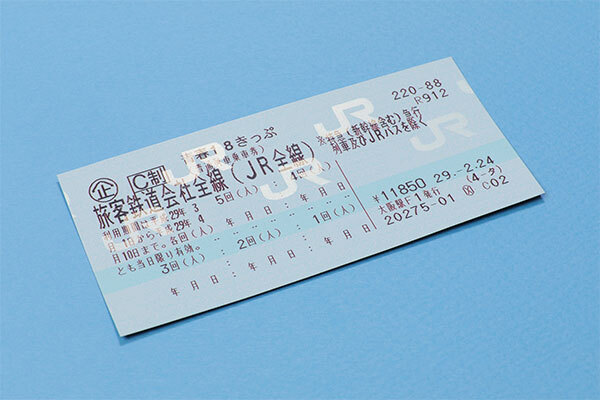

alt="旧仕様の青春18きっぷ。有人改札でスタンプを押してもらう必要があった。"

alt="旧仕様の青春18きっぷ。有人改札でスタンプを押してもらう必要があった。"

今後は、「えきねっと」を通じたネット予約限定の割引切符、「新幹線eチケット」や「在来線チケットレス特急券」の販売強化に注力する方針です。しかし、週末パス廃止の影響はJR東日本だけでなく、フリーエリア内の私鉄にも及びます。パス利用者からの運賃分配を受けていた私鉄各社にとっては、収益減は避けられないでしょう。ひたちなか海浜鉄道の吉田千秋社長は、パスの分配金が大きな収入源であったことを明かし、廃止を惜しんでいます。グッズ販売への影響も懸念されています。

青春18きっぷの改悪:鉄道ファンの嘆き

「週末パス」だけでなく、「青春18きっぷ」も2024年冬季発売分から仕様変更されました。従来は5回分が1枚で、期間中の任意の5日間、複数人での利用も可能でしたが、変更後は連続3日間または5日間となり、複数人利用は不可に。この変更は「改悪」と批判され、SNS上では鉄道ファンから落胆の声が上がっています。

alt="JR東日本はネット予約による割引切符販売を強化する。"

JR各社は、利用状況や旅行形態の変化、駅窓口体制などを考慮した利便性向上のための変更と説明しています。自動改札機利用が可能になった点はメリットですが、連続利用の制約はデメリットとして大きく、SNS上では不満の声が多いのが現状です。福山自動車時計博物館の宮本一輝副館長兼主任学芸員によると、18きっぷ利用者の入館者は7割減少したとのこと。日帰り旅行の減少傾向が伺えます。

企画乗車券廃止の真の理由:コスト削減とネット販売強化

JR各社が企画乗車券の廃止や改定を進める背景には、ネット販売強化によるコスト削減の狙いがあると推測されます。駅での発券を減らすことで事務コストを削減し、みどりの窓口縮小などの合理化を進める考えです。交通関係のコンサルタントによれば、企画乗車券は通常の切符と比べて取り扱いが複雑で、駅員への教育訓練コストがかかる一方、利幅は小さいという事情もあるようです。

また、磁気乗車券の利用減少も企画乗車券にとって逆風となっています。企画乗車券の多くは磁気乗車券ですが、奈良県立大学の新納克広名誉教授は、磁気乗車券の処理コストの高さを指摘し、事業者にとって磁気乗車券以外の方式への移行が急務であると述べています。

さらに、航空業界などと比べて鉄道運賃の規制が強いことも影響していると考えられます。東京女子大学の竹内健蔵教授は、JRは運賃の上限規制や赤字ローカル線の維持などの制約があり、費用削減や収入戦略が求められると指摘。利幅の薄い企画乗車券が負担になっていた可能性を示唆しています。

まとめ:鉄道の未来

今回の「週末パス」廃止と「青春18きっぷ」の仕様変更は、JR各社の経営戦略を反映したものです。ネット販売強化、コスト削減、そして変化する旅行ニーズへの対応は、今後の鉄道業界の動向を占う上で重要な要素となるでしょう。これらの変化が、鉄道旅行の未来にどのような影響を与えるのか、引き続き注目していく必要があります。