大阪・関西万博の開幕から数日、会場の熱気は高まる一方、思わぬ論争が巻き起こっています。それは、一部の小中学校が万博への参加を見送ったこと。この出来事を巡り、様々な意見が飛び交い、SNS上でも白熱した議論が展開されています。今回は、この問題の本質に迫り、多角的な視点から分析してみましょう。

万博不参加を巡る辛坊治郎氏の主張

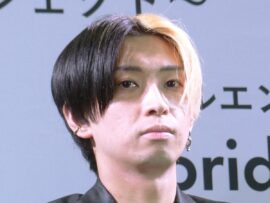

元読売テレビアナウンサーでキャスターの辛坊治郎氏は、自身のラジオ番組やYouTubeチャンネルで大阪・関西万博への熱い思いを語っています。彼は、一部の小中学校の万博不参加について、子供たちの貴重な学習機会を奪う行為だと批判。一部教師による政治的な思惑が影響していると主張し、強い言葉で非難しています。辛坊氏は、ウクライナやパレスチナといった国も参加している中、日本の子供が参加できないのはおかしいと訴え、「左派教師による万博ボイコット」とまで表現しました。

alt

alt

賛否両論巻き起こる世論

辛坊氏の主張に対し、賛同の声も少なくありません。万博は世界中の文化や未来の技術に触れられる貴重な機会であり、子供たちの好奇心や向上心を育む絶好の場だとする意見が多く見られます。「今しかできない体験」を奪うべきではないという声は、確かに説得力があります。

一方で、反対意見も根強く存在します。万博開催に伴う安全面への懸念や、遠隔地や貧困家庭の子供たちの参加の難しさといった課題を指摘する声も上がっています。万博への参加が「体験格差」を助長する可能性もあるという意見も無視できません。子供たちの安全を第一に考えるべきだという主張も、当然のことと言えるでしょう。

専門家の見解は?

教育評論家の山田花子氏(仮名)は、「子供たちの教育にとって、多様な体験は非常に重要です。万博のような国際的なイベントは、世界への視野を広げる貴重な機会となり得ます」と語ります。一方で、「安全面の確保や、全ての子どもたちが平等にアクセスできるような配慮も必要不可欠です。教育現場と行政が連携し、万博の教育的価値を最大限に活かすための取り組みが求められます」と指摘しています。

未来への教訓

今回の論争は、子供たちの教育における体験の重要性、そして教育と政治の関係性について改めて考えさせる契機となりました。万博という一大イベントを、未来を担う子供たちにとって真に有益なものとするためには、多様な意見に耳を傾け、建設的な議論を進めていくことが不可欠です。大阪・関西万博が、子供たちの未来への扉となることを願ってやみません。