日本の食卓に欠かせないお米の価格が高騰し、家計を圧迫しています。漫画家の倉田真由美さんも、この状況に危機感を募らせている一人です。一体何が起きているのでしょうか?そして、私たち消費者はどうすれば良いのでしょうか?この記事では、米価高騰の現状と対策、そして倉田さんの提言を交えながら、今後の展望を探ります。

米価高騰の現状

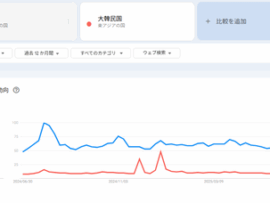

総務省の発表によると、2024年3月の消費者物価指数(生鮮食品を除く)は前年同月比3.2%上昇しました。特にコメ類は92.1%も上昇しており、1971年以降で最大の上昇幅を記録しています。スーパーで販売されている5キロのお米の価格は、平均で4214円にも達しています。

倉田真由美さん

倉田真由美さん

農林水産省は備蓄米を放出することで価格抑制を図りましたが、その流通量は全体の0.3%に過ぎず、焼け石に水でした。仕入れ値は60キロ当たり3万4114円(税抜き)で、5キロあたりに換算すると約3070円相当。スーパーの販売価格より3割近く安いものの、供給量が少なすぎるため、価格への影響は限定的でした。

倉田真由美さんの声

この状況を受け、倉田真由美さんは自身のX(旧Twitter)で「米の価格、たった1年で倍近くの値上がり。日本人の命の源である米だけは、国がある程度守っていると勘違いしていた。こんなに価格の制御ができないとは」と嘆きの声を上げています。

多くの消費者が倉田さんと同様に、米価高騰に不安を感じているのではないでしょうか。食生活の基本であるお米の価格上昇は、家計への負担を増大させるだけでなく、日本の食文化の存続にも影響を及ぼす可能性があります。

専門家の見解

食糧問題に詳しい専門家A氏(仮名)は、「今回の米価高騰は、異常気象による凶作や、ウクライナ情勢に端を発する世界的な穀物価格の高騰など、複数の要因が重なった結果だ」と指摘します。「政府は更なる対策を講じる必要がある」とA氏は警鐘を鳴らしています。

私たちにできること

私たち消費者は、米価高騰という現実を直視し、賢く対応していく必要があります。例えば、米の消費量を調整したり、代替食品を検討したりするなど、工夫を凝らすことが重要です。

食生活の見直し

外食を控え、自炊を増やすことで食費を抑えることができます。また、お米以外の穀物、例えば麦や雑穀を取り入れることも有効です。

食品ロスの削減

冷蔵庫の食材を無駄なく使い切る、食べ残しをしないなど、食品ロスを減らす意識を持つことも大切です。

まとめ

米価高騰は、私たちの食生活に大きな影響を与える深刻な問題です。政府の対策と共に、私たち一人ひとりが問題意識を持ち、行動していく必要があります。未来の食卓を守るためにも、今こそ真剣に向き合うべき時ではないでしょうか。