八潮市の道路陥没事故から3ヶ月が経過しました。今なお安否不明のトラック運転手の救出に向け、昼夜を問わず工事が続けられています。あの衝撃的な日から現在までの状況、そして今後の見通しについて、詳しく見ていきましょう。

事故発生から3ヶ月:救出活動の軌跡

1月28日、突如発生した道路陥没事故。直径5メートルほどの穴は瞬く間に40メートルまで拡大し、街の風景を一変させました。当初、消防隊員による救助活動が行われましたが、二次災害の危険性が高く難航。土砂の崩落により隊員2名が負傷するという痛ましい事態も発生しました。

八潮市道路陥没事故現場

八潮市道路陥没事故現場

その後、重機による救出も試みられましたが、下水の流入と土砂崩落が続き、思うように進みませんでした。周辺住民約120万人への下水排出抑制要請も行われましたが、効果は限定的でした。

運転手の姿を確認:新たな局面へ

事態が大きく動いたのは2月11日。大野元裕知事が、下水道管内に取り残されたトラックの運転席に人とみられる姿を確認したと発表しました。この発見を受け、県は救出に向けた新たな方針を打ち出しました。

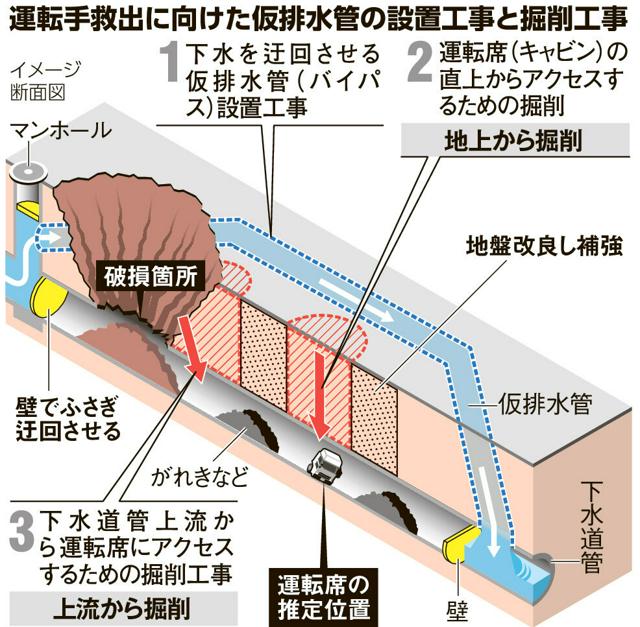

バイパス工事と掘削工事:二つの柱で救出を目指す

新たな救出作戦の中心となるのは、二つの工事です。一つは、下水道管内に流れる下水を迂回させるための仮排水管設置工事。もう一つは、運転席の真上と下水道管の上流側から掘削を行う工事です。

仮排水管設置工事:下水流入を抑制

仮排水管を設置することで、下水道管内への下水の流入を抑制し、安定した作業環境を確保することを目指しています。この工事は、救出活動の基盤となる重要な役割を担っています。

掘削工事:運転手への道筋を開く

運転席の真上と上流側からの掘削工事は、運転手へのアクセスルートを確保するためのものです。土砂の崩落を防ぎながら慎重に進められています。

これらの工事は3ヶ月以内の完了を目指して進められており、まもなく完了する見込みです。

救出活動の本格化:そして未来へ

工事完了後、いよいよ運転手の救出活動が本格化します。関係者は「一日も早く救出したい」という強い思いで、作業に当たっています。

この事故は、都市のインフラの脆弱性を改めて浮き彫りにしました。専門家である「都市防災研究所」の田中一郎氏(仮名)は、「今回の事故を教訓に、老朽化したインフラの点検・整備を強化していく必要がある」と指摘しています。

八潮市の道路陥没事故は、私たちに多くの課題を突きつけました。事故の真相究明、そして再発防止策の策定が急務です。