5日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に、元JA全中常務理事で「新世紀JA研究会」常任幹事を務める福間莞爾氏が生出演し、政府備蓄米の流通を巡る議論に反論した。小泉進次郎農相が進める随意契約による備蓄米の流通速度が速い一方、過去3回の一般競争入札でJAなどの集荷業者に引き渡された備蓄米の多くが店頭に並んでいない問題について、福間氏は自身の見解を交えて解説した。この問題は、政府が食料安全保障の観点から管理する政府備蓄米の放出方法とその市場への影響に関わるもので、特に随意契約と一般競争入札という二つの流通経路の効率性や公平性が焦点となっている。

番組での議論の焦点

この日の放送では、恒例のパネルコーナーで「元JA全中常務理事が語るコメの適正価格とJAの実情」をテーマに、出演者がコメ流通の現状について討論した。その中で、一般競争入札による備蓄米と随意契約による備蓄米の流通における速度の「格差」が取り上げられた。特に、一般入札による備蓄米約21万480トンが引き渡されてから2カ月後の5月11日時点で、小売りに届いたのは3万トン弱、全体の12.9%にとどまっている現状が示された。政府から直接小売業者に販売される随意契約の手法は「JA外し」とも称されており、なぜ入札による備蓄米が市場に並ぶのが遅いのかという疑問が福間氏に投げかけられた。

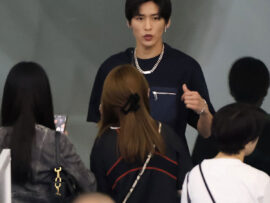

小泉進次郎農相(2025年5月撮影)。政府備蓄米問題に言及。

小泉進次郎農相(2025年5月撮影)。政府備蓄米問題に言及。

随意契約を「政府専用高速道路」と比喩

福間氏は、随意契約による流通について「政府専用の『高速道路』みたいなものにした」と比喩を用いて説明した。最初の5キロ2000円という値決めや、政府が輸送料を持つという異例の措置があるため、通常の流通経路よりも早くなるのは当然だと主張した。彼は、この「高速道路」は卸値が1万700円と現在の卸価格の半分以下に設定されている点にも言及し、「(通常)値決めをするのは小売店だが、今回は超安値で(政府によって)値決めされている」と述べた。この特別な仕組みが、中抜きが行われているかのような誤解を生んでいるが、「そういうのは全然、見当違いだ」と強く訴えた。

また、福間氏は、この随意契約は(予定量の)30万トンがなくなれば廃止され、元の流通に戻る仕組みであることを強調した。「これは、30万トンに限ってやっている。(量が)なくなれば高速道路そのものがなくなる。元の流通経済に戻る」と述べ、特別な措置であることを明確にした。

[internal_links]

JAの「買い占め」批判への反論

さらに、福間氏は「『全農が買い占めをしているではないか』という話だったが、そんなことは全然ない」と、JA全中に対する「買い占め」批判にも反論した。過去3回の入札でJA全中が約29万6195トンを落札し、これが全体の95%を占めるという事実に対し、「生産者のために買い支えをして、通常より少し安いけれど買いましょうと」落札したのだと説明した。JA全中が備蓄米を「ためている」という批判に対しては、「全部、卸業者に渡っている」として、適切な流通に乗せていることを強調した。

ここで、番組MCの羽鳥慎一氏が「では、なんで店頭に流通しているのが12.9%なんですか?」と疑問を呈した。福間氏はこれに対し、「それは店頭にあるお米の姿(の量)。その前に外食産業とかなんとかで、お米は大量に使う。そういうのは店頭分にはカウントされない」と説明した。これは、備蓄米が必ずしも家庭用として小売店に直接並ぶだけでなく、業務用の需要(特に外食産業)にも多く回っているためだと示唆するものであり、流通全体のごく一部が店頭に反映されているに過ぎないという見方を示した。

小売店への流通が遅い理由と理解への訴え

福間氏は、さまざまな事情で備蓄米が中間段階にとどまっている可能性は認めつつも、随意契約備蓄米のような「高速道路」の仕組みに一般競争入札による備蓄米はなっていないと述べた。新しい仕組み(一般入札を通じた既存流通経路への組み込み)を導入するにあたっては、さまざまな手間ひまがかかるのは避けられないとした。その上で、「それをもって『不合理な流通ではないか』と言われるのは、ちょっと当たらないと思う」と述べ、既存のコメ流通の仕組みに沿って適正に進められている過程であり、その速度について理解を求めた。

まとめ

元JA全中常務理事の福間莞爾氏は、「羽鳥慎一モーニングショー」において、政府備蓄米の随意契約と一般競争入札における流通速度の差について、それぞれの仕組みの違いに起因するものだと説明した。随意契約は政府主導の特別な「高速道路」のようなものであり、迅速な流通のために異例の措置が取られている一方、一般競争入札は既存のコメ流通経路に沿って進められるため、通常の商習慣に基づく時間と手間がかかることを強調した。また、JA全中が備蓄米を「買い占めている」という批判に対しては、生産者支援のために落札し、既に卸業者へ引き渡されていると反論した。小売店への流通率が低い点については、外食産業などへの業務用需要が大きいことを理由に挙げ、店頭に並ぶ量だけを見て全体の流通の実態を判断するのは適切ではないとの見解を示した。福間氏は、一般競争入札による備蓄米の流通には新しい仕組み導入に伴う時間が必要であり、それを不合理な流通と見なすのは当たらないとして、関係者や世間の理解を求めた。