多くの日本人が「老後の不安」を抱えています。将来の生活資金が尽きることを恐れ、年金だけでは足りないのではないか、と日々節約を考える方も少なくありません。しかし、この不安は現実と一致しているのでしょうか?内閣府のデータからは、日本の高齢者の資産に関する意外な実態が見えてきます。本記事では、老後のお金に対する考え方と、データが示す現状について考察します。

老後の生活イメージ

老後の生活イメージ

家計の基本は「将来にわたり資産が尽きないか」

家計管理において、資産運用や保険は「増やす」「備える」といった一部の側面に過ぎません。収入、支出、貯蓄といったお金の流れ全体を把握し、現在だけでなく、将来にわたって資産が尽きる心配がないか、つまり「資産寿命」を考えることが基本となります。多くの人は将来のことを考えるのを避けがちですが、自身の未来の家計を見据えることは非常に重要です。資産寿命の予測は複雑なため専門家への相談も有効ですが、その際、相談者自身が家計全体の流れを理解しようと努めることが大切です。

尽きない不安と、データが示す行動の矛盾

老後生活への不安は多岐にわたります。物価上昇、将来的な税金や社会保険料負担の増加、年金制度への懸念など、不安材料は尽きません。これらの不安が積み重なり、「老後にお金がなくならないか」という根源的な恐れを生みます。資産枯渇は避けたいという思いから、多くの人が「できる限り使わない」行動を取りがちです。

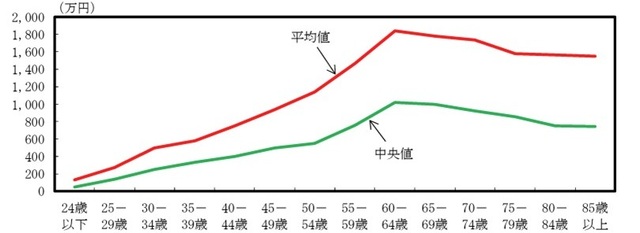

しかし、内閣府が発表した経済財政白書のデータを見ると、興味深い実態が浮かび上がります。高齢者の世帯金融資産は、終末期まで相当額が維持されるケースが多いという結果が出ています。これは、多くの高齢者が老後も資産を大きく取り崩さない傾向にあることを示唆しています。平均値だけでなく、中央値を見ても同じ傾向が見られるため、これは一部の富裕層だけでなく、多くの高齢者に共通する行動様式と言えます。つまり、将来への不安から支出を控える一方、結果として資産が手元に残るという、ある種の矛盾が存在するのです。

年齢階級別の世帯当たり金融資産額を示す内閣府のデータ図解(2019年)

年齢階級別の世帯当たり金融資産額を示す内閣府のデータ図解(2019年)

老後資金の不安と現実のギャップを埋めるために

「老後資金が尽きるかもしれない」という強い不安を抱えながらも、実際には多くの方が資産を取り崩さずに終末期を迎えているというデータは、日本の高齢者の資産状況に関する重要な示唆を与えます。この不安と現実とのギャップを埋めるためには、単に資産を貯め込むだけでなく、自身のライフプランに基づいた具体的な資金計画を立てることが不可欠です。専門家のアドバイスも有効活用し、漠然とした不安ではなく、根拠に基づいた安心を得るためのステップを踏み出すことが求められています。

参照元

- 内閣府「令和6年度経済財政白書」

- Yahoo!ニュース / 幻冬舎ゴールドオンライン