自転車の運転中にスマートフォンを操作する「ながら運転」や、信号無視、無灯火といった行為は、2026年4月から「自転車の青切符」による反則金の対象となります。青切符は、16歳以上を対象に導入される制度で、交通違反に対して反則金を納めることで刑事罰を免れるものです。具体的にどのような行為が違反となるのか、また原則禁止されている歩道での走行が認められるケースはどのような場合なのか、交通問題に詳しい弁護士の高山俊吉氏が解説します。

自転車運転中のながら運転。スマホ操作をする様子。

自転車運転中のながら運転。スマホ操作をする様子。

青切符と赤切符、その違いは?

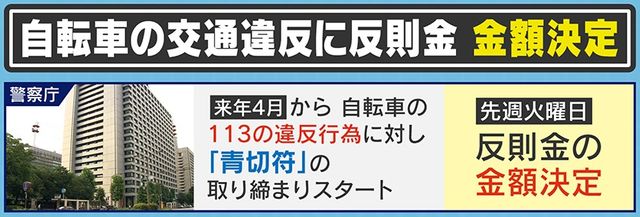

2026年4月から開始される、自転車の113の違反行為に対する「青切符」の取り締まり。2025年6月17日には、反則金の金額が正式に決定されました。同月20日に番組が行った街頭取材では、青切符による反則金の対象となる交通違反が頻繁に見受けられ、わずか1時間の間に約30件もの違反が確認されました。

自転車青切符の反則金額が決定されたことを示すグラフィックイメージ。

自転車青切符の反則金額が決定されたことを示すグラフィックイメージ。

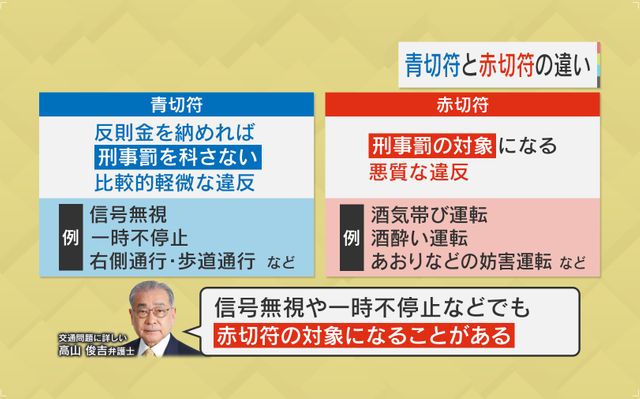

「青切符」は、比較的軽微な違反(信号無視、一時不停止、右側通行、歩道通行など)に対し、反則金を納めることで刑事罰を科さない行政手続きです。一方、酒気帯び運転や酒酔い運転、あおり運転などの悪質な違反で、刑事罰の対象となるものには「赤切符」が切られます。交通問題に詳しい高山俊吉弁護士によると、「信号無視や一時不停止のような違反であっても、状況によっては赤切符の対象となり得る」ということです。

自転車の青切符と赤切符の違いを図解したイメージ。違反の種類や刑事罰の有無を示す。

自転車の青切符と赤切符の違いを図解したイメージ。違反の種類や刑事罰の有無を示す。

青切符導入の背景と狙い

「青切符」導入の背景には、自転車の交通指導における年間検挙数の大幅な増加があります。2024年の検挙数は5万1564件に上り、これは過去10年間で4倍以上という驚異的な増加です。また、2024年の自転車関連事故(全国)における負傷者数は6万4103人、死者数は324人でした。特筆すべきは、死者の約8割が自転車側の過失によるものであり、信号無視や一時不停止などの法令違反が関係していたという事実です。高山弁護士は、「自動車やバイクを含めた全車両での事故件数が減少傾向にあるにもかかわらず、自転車による事故は減少していません。反則金を導入することにより、これらの事故を減らすことを狙いとしています」と、制度導入の目的を説明しています。

自転車の青切符制度が導入される背景を示す図解イメージ。検挙数や事故数の増加傾向を表す。

自転車の青切符制度が導入される背景を示す図解イメージ。検挙数や事故数の増加傾向を表す。

弁護士の見解:自転車は「走る凶器」にもなり得る

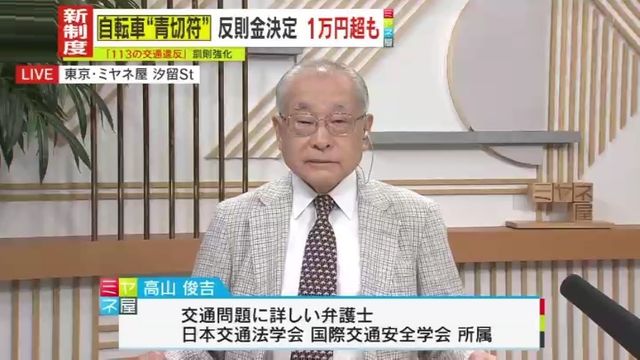

交通問題に詳しい高山俊吉弁護士は、自転車の危険性について見解を述べています。

Q. 自転車は便利な反面、“凶器”にもなり得るということですね?

(交通問題に詳しい弁護士・高山俊吉氏)

「まさに“自転車は走る凶器ではないか”という議論が、社会的に非常に問題視されており、実際に悲惨な事例も発生しています。全体として、自転車の利便性や効用は非常に大きいものがあることは認めますが、その扱い方や運転の仕方次第によっては、他者にとって危険な走行ツールにもなり得るということを認識してください。」

交通問題に詳しい高山俊吉弁護士の肖像写真。自転車の危険性について解説。

交通問題に詳しい高山俊吉弁護士の肖像写真。自転車の危険性について解説。

今回の青切符導入は、増加する自転車事故や違反に対処し、自転車利用者一人ひとりの交通安全意識を高めるための重要な一歩と言えます。自転車も車両であることを改めて認識し、交通ルールを遵守した安全な運転を心がけることが求められています。

Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/97cbf7c9ec35e05c6603548dc3a7007002d04237