朝ドラ「あんぱん」で描かれ、国民的唱歌として親しまれる「手のひらを太陽に」。やなせたかし氏が作詞し、いずみたく氏が作曲を手がけたこの名曲の誕生には、ドラマの描写とは異なる、知られざる真実が隠されています。今回は、やなせたかし氏の自伝や随筆、そして歴史的資料を紐解き、歌に込められた本当の物語と、その創造の背景に迫ります。

朝ドラ「あんぱん」が描く出会い

朝ドラ「あんぱん」では、やなせたかしをモデルとする嵩(たかし)が作曲家のいせたくや(Mrs. GREEN APPLE・大森元貴)と出会い、ミュージカルの美術を担当する展開が描かれています。いせたくやのモデルは昭和を代表する作曲家いずみたく氏、六原永輔(藤堂日向)のモデルは作詞家・放送作家の永六輔氏です。特にMrs. GREEN APPLEの大森元貴氏が演じるいせの歌唱シーンは大きな話題となりました。

史実においても、1960年頃にやなせたかし氏といずみたく氏は出会い、「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術をやなせ氏が手掛けたのは事実です。やなせ氏は「たくちゃん」と呼び、いずみ氏が1992年に死去するまで親友として深く信頼し合いました。ドラマ冒頭のシーンで、嵩が手のひらをかざし「真っ赤に流れる、僕の血潮」と語る場面は、「手のひらを太陽に」の歌詞が生まれたきっかけとなった出来事を忠実に再現しています。この個人体験がいずみたく氏の作曲により、後に国民的唱歌へと昇華されました。

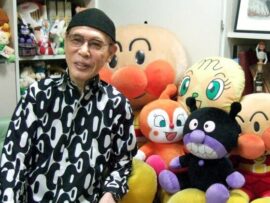

いずみたく氏のポートレート。国民的唱歌「手のひらを太陽に」を作曲し、やなせたかしと長年の親交を深めた作曲家。

いずみたく氏のポートレート。国民的唱歌「手のひらを太陽に」を作曲し、やなせたかしと長年の親交を深めた作曲家。

「手のひらを太陽に」歌詞誕生の真実と知られざる経緯

「手のひらを太陽に」の歌詞が生まれた瞬間について、やなせたかし氏は自身の随筆で次のように語っています。『日本童謡事典』(上笙一郎編、東京堂出版)には、やなせ氏の言葉として「厭世的な気分に追い込まれた時のことです。暗いところで懐中電灯で冷たい手を暖めながら仕事をしていました。ふと電球を手のひらにあててすかして見ると、真っ赤な血が見える! 自分は生きているんだという再発見と、その喜びを謳歌してがんばらなくちゃ! と自らを励ますためにこの詞を作りました」と引用されています。

ドラマでは、やなせ氏の妻であるのぶ(今田美桜)が最初に手のひらを懐中電灯にかざし、血管が透けて見えるのを発見したかのように描かれていますが、やなせ氏の記述からは、彼自身がこの「再発見」をしたことが分かります。

さらに、やなせ氏の著書『人生なんて夢だけど』(フレーベル館)には、この曲の誕生経緯について「一九六二年、ぼくは佐野さんに頼まれてニュースショーの構成をしました。司会に宮城まり子。そしてぼくが作詞し、作曲をいずみたくに依頼したのが「手のひらを太陽に」です」と具体的に記されています。個人的なインスピレーションから生まれた歌詞が、いずみたく氏との共同作業を経て、紆余曲折を乗り越え、今日では誰もが知る名曲として歌い継がれているのです。

まとめ

「手のひらを太陽に」は、朝ドラ「あんぱん」を通じて改めてその深い背景が注目されています。この歌は、やなせたかし氏が自身の苦境の中で見出した「生」の実感から生まれ、親友いずみたく氏との出会いによって、国民に愛される唱歌へと成長しました。ドラマの創作表現と史実の違いを理解することで、名曲に込められた真のメッセージと、作者たちの情熱をより深く感じ取ることができるでしょう。