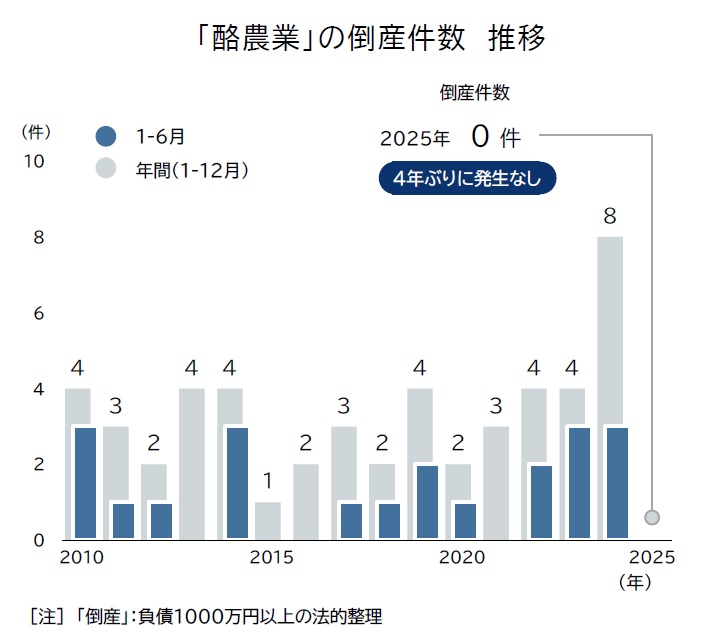

食卓に欠かせない牛乳やチーズなどの原料となる生乳を生産する「酪農業」が、かつての苦境から持ち直しの動きを見せています。2025年上半期(1-6月)には、法的整理による酪農業の倒産件数(負債1000万円以上)がゼロとなり、4年ぶりに発生しませんでした。過去10年で最多だった前年の8件から大幅に減少し、2025年は過去最少となる可能性も出ています。この背景には、酪農業の経営改善が進んでいることが挙げられます。

飼料高騰とコスト増による「酪農危機」からの脱却

ロシアのウクライナ侵攻などに端を発した乾牧草などの飼料価格高騰に加え、電気代や人件費の急激な上昇は、酪農家にとって厳しいコスト増となりました。「生産すればするほど赤字」という採算状況に陥る酪農家が相次ぎ、国産牛乳の供給が困難になる「酪農危機」の懸念も現実味を帯びていました。

経営改善により倒産が減少した日本の酪農場イメージ

経営改善により倒産が減少した日本の酪農場イメージ

経営状況が好転、「増益」の割合が半数近くに

しかし近時、酪農業者の経営に明るい兆しが見え始めています。2024年度の業績を見ると、「赤字」の割合は26.3%まで減少し、ピークだった2022年度(54.1%)から大幅に改善しました。対照的に、利益が増加した「増益」の割合は49.5%に達し、過去10年で2番目に高い水準となりました。これは、酪農事業者の半数近くが安定した収益を確保できる見込みが立ったことを示しています。

日本の酪農業における過去10年間の倒産件数の推移を示すグラフ

日本の酪農業における過去10年間の倒産件数の推移を示すグラフ

コスト削減努力と生乳価格引き上げの効果

この酪農業の経営改善は、酪農事業者の多岐にわたる努力に支えられています。人件費を含む諸経費の抑制に加え、輸入に頼っていた粗飼料を自前で調達するなど、飼養コストの削減に取り組みました。さらに、2022年11月以降、生乳の買い取り価格が複数回にわたって引き上げられたことも、収益状況を大きく改善させる要因となりました。一部の酪農家は、家畜排せつ物を活用したバイオマス発電事業に参入するなど、新たな取り組みで経営の多角化を図り、業績改善につなげています。

価格転嫁の難しさと持続的発展への課題

政府は2025年3月、「食品等流通法」を閣議決定し、食品メーカーや小売店に対してコストを考慮した価格交渉を義務づけることで、価格転嫁を後押しする姿勢を示しています。これは経営安定に向けた大きな追い風となる可能性があります。しかし、経営環境は改善傾向にあるものの、不安定な飼料価格、就業者の高齢化や後継者不足、設備の老朽化など、課題は山積しています。特に、生産コスト増に対応するための継続的な生乳価格の引き上げは不可欠ですが、コメなど他の飲食料品の値上げが相次ぐ中で、消費者の買い控えの動きが鮮明になっており、現状以上の牛乳の値上げが消費者に受け入れられるかは不透明です。実際に、小売店側にも「少しの値上げでも購買量が減る」という懸念があり、パック牛乳の価格は近年大きく変動していません。酪農の経営安定と、将来にわたる持続可能な発展をいかに両立させていくか、酪農関係者には戦略的な取り組みが求められています。

参照元

帝国データバンク