ネット空間を中心に、意見の違いから生まれる罵倒や非難、そして「論破」を目的とする対決姿勢が蔓延しています。なぜ建設的な対話は失われ、陰謀論やポピュリズムが勢いを増すのでしょうか。本記事では、経営コンサルタント・経済思想家の倉本圭造氏と国際政治学者の三浦瑠麗氏の鼎談を通し、この現代社会の病理とその背景にあるものを探ります。

論破や社会問題を議論する鼎談に参加した倉本圭造氏と三浦瑠麗氏(ニューズウィーク日本版)

論破や社会問題を議論する鼎談に参加した倉本圭造氏と三浦瑠麗氏(ニューズウィーク日本版)

倉本圭造氏が指摘する「論破」の病理

倉本圭造氏は著書『論破という病』を基に、日本社会に広がる「論破」目的の対決姿勢が健全な対話を阻害していると指摘します。複雑な社会課題には多様な意見の尊重とすり合わせが不可欠ですが、ネット上では感情的な非難や短絡的な「正しさ」の主張が横行し、建設的な議論が困難になっている現状に警鐘を鳴らします。相手を徹底的に言い負かすことに固執するあまり、問題の本質から乖離していく傾向が見られます。

三浦瑠麗氏が見るメディアと対話の変化

国際政治学者の三浦瑠麗氏は、現代のメディア環境、特にSNSやネットニュースの影響を指摘します。発言のごく一部が意図的に切り取られ、それが炎上やバズを引き起こす構造が定着しました。この現象が、公の場で発言する人々(論壇やメディア出演者)の振る舞いをも変化させ、より過激な発言や単純な主張に流れがちになる傾向を生んでいます。こうしたメディア環境の変化が、社会全体の言説や思考を表層的になっている現状に対し、懸念を表明しました。

深層にある「水の世界」と「油の世界」の分断

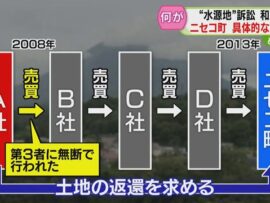

対談は、社会のより根源的な構造分析へと進みました。倉本氏は、グローバル化が推進する効率や普遍的合理性を旨とする「水の世界」と、地域共同体や歴史、独自の文化・価値観を重視する「油の世界」との間に深い断絶が生じている現状を提起しました。この断絶こそが、複雑で多層的な現実を敬遠させ、「陰謀論」のような単純明快なストーリーラインに安易に飛びつく心理的要因となり、社会の亀裂を深めていると分析しました。

具体的な例:参政党の台頭

この「水と油」の分断が生み出す現象の一例として、6月の東京都議会議員選挙で一定の支持を得た参政党についても触れられました。複雑な社会構造の中で、既存の政治やメディアへの不信感を持ち、分かりやすいメッセージやコミュニティとの繋がりを求める動きが、こうした政治勢力への傾倒につながる可能性が示唆されました。

本鼎談は、「論破」に象徴される対決姿勢が社会の対話能力を損ない、分断を深めている現状を浮き彫りにしました。その背景には「水の世界」と「油の世界」といった構造的な亀裂があり、これが陰謀論やポピュリズムへの傾倒とも無関係ではないことが示唆されました。複雑に絡み合うこれらの社会病理に対し、多角的理解と建設的な対話回復の重要性が改めて強調されました。

※本記事は鼎談動画の内容を抜粋・再構成したものです。詳細については、提供元の動画をご参照ください。

Source link