1784年3月、江戸城内で発生した田沼意次(おきつぐ)の息子、意知(おきとも)が佐野政言(まさこと)に刺殺された事件は、当時からその動機を巡って様々な憶測を呼んだ。私怨説と公憤説が対立し、長らく決着がついていない歴史上の謎である。そんな中、当時のオランダ商館長が残した記録に、この衝撃的な事件に関する興味深い記述が含まれていることが注目されている。この記録は、事件の複雑な背景に新たな光を当てる可能性を秘めている。

大河ドラマ「べらぼう」が描く田沼意知の横顔

現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、老中として権勢を振るった父・田沼意次(演:渡辺謙)以上に、嫡男である田沼意知(演:宮沢氷魚)に焦点が当てられている。彼は単なる世嗣として父の後ろに控えるだけでなく、「花雲助(はな くもすけ)」という狂歌の号を持つ一面や、吉原など市井に姿を現し、遊楽に興じるかに見えて実際には重要な政務を遂行している様子が描かれている。

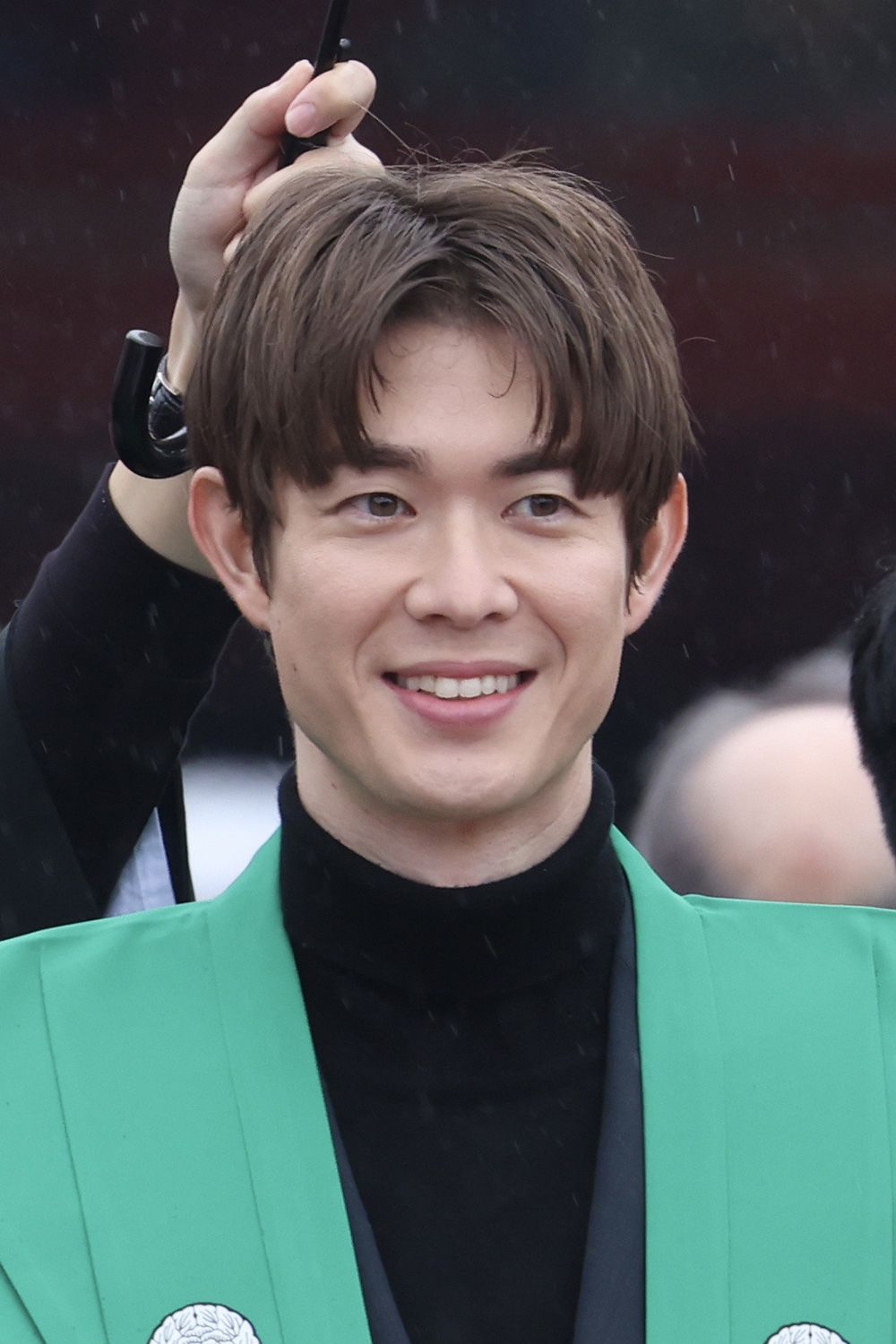

大河ドラマ「べらぼう」で田沼意知を演じる宮沢氷魚

大河ドラマ「べらぼう」で田沼意知を演じる宮沢氷魚

吉原遊郭での密命:誰袖との関係と蝦夷地戦略

ドラマ第26回「三人の女」では、蔦屋重三郎(演:横浜流星)のもとを訪れ、商人として米価引き下げ策について意見を求める姿が描かれた。その前には、吉原の十文字屋の花魁、誰袖(たがそで)とともに過ごす場面もあった。この吉原での逢瀬は、単なる遊びではない。幕府が蝦夷地(現在の北海道)を直轄領とし、ロシアとの交易を有利に進めるための布石だった。具体的には、蝦夷地の支配権を持つ松前藩が禁制の抜け荷(密貿易)を行っている証拠を掴むことが目的であり、誰袖は情報収集役として意知に協力していた。彼女の協力の条件は、うまくいけば意知に身請けしてもらうというものだった。

異例の時期に中断された吉原通い:天候不順と昇進の波

逢瀬を重ねるうちに、意知と誰袖は互いに心を通わせるようになっていたが、当時の社会情勢は緊迫していた。天候不順に加えて浅間山の噴火が重なり、深刻な米不足が発生していたのである。第26回で意知は誰袖に、米価が落ち着くまで当分は吉原に通えないと告げる。誰袖が、仮の名での訪問であり露見の心配は少ないのではと返すと、意知は近々若年寄に就任する予定があることを理由に挙げた。このような時局柄、昇進間近の身としては、些細なことでも風当たりが強くなることを避けたいという思慮からだった。

昇進直前に襲った悲劇への序曲

誰袖は意知に身請けの話はどうなるのかを問い返すが、意知が「当分」吉原に通えないとした期間は、結果として永遠となる。若年寄昇進を目前に控え、彼の身に図らずもとんでもない悲劇が襲いかかったからである。

江戸城内での凶刃:田沼意知殺害事件の発生

その悲劇こそが、1784年3月24日(天明4年2月4日)、江戸城中での暗殺事件である。奏者番を務めていた佐野政言は、登城中の田沼意知に襲いかかり、斬殺した。白昼堂々、将軍のお膝元である江戸城内で、老中首座の嫡男という幕府中枢の人物が殺害されたこの事件は、当時の社会に計り知れない衝撃を与えた。

長きにわたる動機論争:私怨説と公憤説

佐野政言がなぜ意知を殺害したのか、その動機については事件直後から様々な説が流れ、歴史家の間でも長く論争が続いている。有力な説は二つある。一つは「私怨説」で、佐野が何らかの個人的な恨み(例えば、以前に佐野が意知から受けた処分や不利益)から意知を逆恨みしたという見方である。もう一つは「公憤説」であり、佐野が田沼意次・意知親子による政治、特に賄賂が横行し、商人や町人を優遇する田沼政治に対する世間の不満や批判を代表し、義憤に駆られて及んだ「太平の義民」的行為だったという見方である。しかし、佐野政言は犯行後すぐに取り調べを受けるも、明確な動機を語る前に死去したため、決定的な証拠はなく、現在に至るまで真相は闇の中である。

第三者の視点:オランダ商館長が残した記録の重要性

このような動機を巡る論争が続く中で、当時の長崎出島のオランダ商館長が本国に送った報告書や日記といった記録に、この事件に関する記述があることが注目されている。オランダ商館長は、日本の最高権力者である将軍に拝謁する機会があり、幕府の要人や市中の日本人とも接触があったため、独自のルートで情報を入手していた可能性がある。彼が残した記録には、事件の速報だけでなく、当時の江戸の情勢や、事件の背景、動機に関する「興味深い」内容が含まれているとされる。これは、日本人による記録とは異なる第三者の視点であり、私怨とも公憤とも異なる、あるいは両者が複合した複雑な動機を読み解く手がかりとなるかもしれない。オランダ商館長の記録が、240年以上続く田沼意知殺害事件の動機論争に終止符を打つか、あるいは新たな視点を加えることになるのか、今後の歴史研究の進展が待たれる。