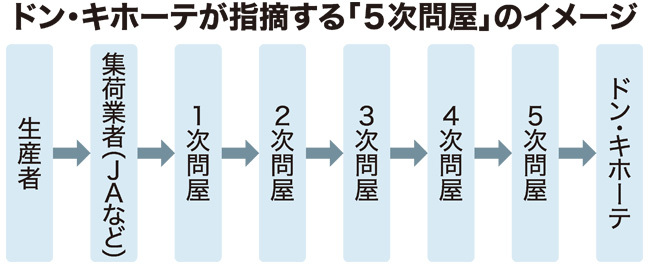

ディスカウント大手ドン・キホーテが農林水産省に提出した「5次問屋」による多重構造が米価上昇の一因となっているとの意見書は、流通業界に大きな波紋を広げました。小売業者に米が届くまでに米卸などの問屋が5社も介在しているというこの主張に対し、多くの流通関係者からは「聞いたことがない」という困惑の声が上がっています。一体、「5次問屋」は本当に存在するのでしょうか。日本農業新聞社「農家の特報班」がその実態を探りました。

米流通における「5次問屋」の多重構造を示すイメージ図

米流通における「5次問屋」の多重構造を示すイメージ図

米流通の一般的な経路と「多重構造」の実態

米の流通経路は一般的に、米農家からJAなどの集荷業者、そして米卸、さらに小売業者へとたどります。米卸は、産地やJAから玄米を買い付ける役割と、それを精米に加工してスーパーや米穀店に販売する役割を担っています。このため、特定の産地や品種によっては、複数の米卸が分業しているケースも存在します。しかし、大手米卸の専門家らは、「介在する米卸の数は多くても2社か3社が普通である」と指摘しており、5社もの問屋が関与するというのは異例の見方です。

ドン・キホーテ運営会社の「回答控える」姿勢

この「5次問屋」問題について、ドン・キホーテの運営会社に問い合わせたところ、「5次問屋に関する回答は控えている」との広報からの返答がありました。回答できない理由についても、「答えられない」と繰り返され、詳細な説明は得られませんでした。この対応は、疑惑の解明をさらに難しくしています。

納品元への調査:野上米穀とカドミウム自主回収事例から見る実態

そこで、「農家の特報班」は2024年6月、東京都内のドン・キホーテ店舗に並ぶ米のパッケージを手がかりに、その納品元である野上米穀(新潟県)に調査を進めました。ドン・キホーテの公式ウェブサイトによると、野上米穀の米は少なくとも156店舗に供給されていることが確認できます。

東京都大田区のドン・キホーテ店舗に陳列された政府備蓄米

東京都大田区のドン・キホーテ店舗に陳列された政府備蓄米

野上米穀の岸浩一社長に米の流通経路を尋ねると、「米農家、JA、米卸、当社の流れがほとんどで、当社は2次問屋か3次問屋に当たる」との具体的な回答がありました。これはドン・キホーテが主張する「5次問屋」とは異なる実態を示唆しています。

さらに、「農家の特報班」は、2024年産「あきたこまち」がカドミウム基準値超過で自主回収された際の米の流通経路が示された文書を入手しました。その文書によると、流通経路は農家、住友商事東北(集荷業者として)、住商フーズ、野上米穀、そしてドン・キホーテという順でした。このケースで介在する問屋の数を数えると、住友商事東北を集荷業者と見なした場合、問屋は2社にとどまります。この事例からも、「5次問屋」の存在は確認できませんでした。

大手米卸の見解と流通業界の苦悩

大手米卸複数社に改めて「5次問屋」について意見を求めたところ、「一般的ではない」という点で一致した見解が示されました。ある関係者は、「もしそのような多重構造が存在するとすれば、それはディスカウント業態などの小売業者が、より安価な米を調達しようと奔走した結果ではないか」と分析しています。

そもそも、通常の米流通においては、集荷、保管、精米加工、販売といった各段階で、それぞれ専門性を持つ企業が必要な作業を担っています。ある米卸は、こうした流通における各社の分業の実態を理解せずに、「流通業者が悪であるという論調があること」に対し、現状を嘆く声を上げています。米の価格高騰は多くの要因が絡み合う複雑な問題であり、単純な「多重構造」だけが原因ではないという流通業界の切実な声がそこにはありました。

結論

ドン・キホーテが指摘した「5次問屋」による多重構造は、今回の調査では一般的な米流通の実態としては確認されませんでした。米の流通は、農家から消費者まで、それぞれの役割を担う企業が効率的に連携することで成り立っています。米価の上昇には、生産コスト、需要と供給のバランス、国際情勢など複合的な要素が絡んでおり、流通経路の単純な層の多さだけで一概に原因を断定することはできません。この問題は、日本の食料供給システム、特に米の流通における透明性と理解を深める重要な機会となるでしょう。

参考文献:

- 日本農業新聞

- Yahoo!ニュース(提供元: 日本農業新聞)