日本のコメ輸入交渉妥結は、韓国政府に農産物輸入拡大への圧力を高めています。しかし、韓国は日本とは異なり、特定の国のコメ輸入量だけを増やすことが国際条約上困難な状況にあり、解決策を見出せずに苦悩しています。この記事では、米国からのコメ輸入圧力に対し、日本と韓国がどのような異なる戦略を取り、どのような課題に直面しているのかを解説します。

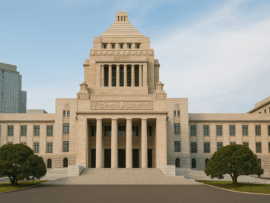

日本のコメ輸入交渉戦略:国内影響を抑えつつ米国に対応

日本は23日、既存のコメ輸入量(関税割当制度・TRQ)約77万トンを維持しつつ、そのうち米国産の輸入割合を拡大することで米国と合意しました。これは、関税ゼロが適用されるTRQの総量を変更せず、国内農家の被害を防ぎながら、米国産を増やすことで市場開放を交渉カードとした巧妙な戦略です。トランプ米大統領もSNSで日米関税交渉の妥結を公開し、「コメと一部農産物などで市場を開放した」と主張しました。

日本は国内コメ生産量を着実に削減し、需給を均衡状態に保ってきました。一時的な異常気象による価格高騰はあったものの、供給体制が安定しているため、総量を維持しつつ輸入源の割合を変更する交渉が可能でした。

韓国が直面するコメ輸入の壁:国際協約と供給過剰の二重苦

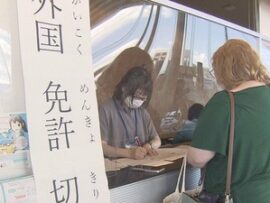

韓国も日本と同様にTRQ制度を運用していますが、その最大の相違点は、国別クォーターが中国、米国を含む5カ国との国際協約で定められている点です。特定の国の輸入量を変更するにはこれら全ての国の同意が必要であり、他国との協議なしに米国産コメを増やすことは世界貿易機関(WTO)条約違反のリスクを伴います。

さらに、韓国では毎年30万トン以上のコメが過剰生産されており、国内の供給過剰問題も深刻です。このため、輸入量をさらに増やすことは国内市場に深刻な影響を与える可能性があり、韓国政府は有効な代案を見出せずに苦慮しています。

米国からの増大する圧力と韓国政府の苦悩

ホワイトハウスは、日米貿易合意で日本が80億ドル相当の米国農産品(トウモロコシ、大豆、肥料、バイオエタノールなど)を購入し、米国産コメの輸入を75%増やすことに合意したと発表しました。日本のこの合意を受け、米国側からの農産物開放圧力は韓国に対して一層激化しています。韓国政府は当初、牛肉やコメの開放を交渉議題としない方針でしたが、日本の交渉妥結後はその維持が困難になりつつあります。米国は特に30カ月齢以上の牛肉輸入も要求しており、来月1日の相互関税適用を前に、韓国大統領室は通商対策会議で対応策を協議しています。

トランプ米大統領が貿易交渉について発言する様子。コメ輸入交渉における米国からの圧力を象徴。

トランプ米大統領が貿易交渉について発言する様子。コメ輸入交渉における米国からの圧力を象徴。

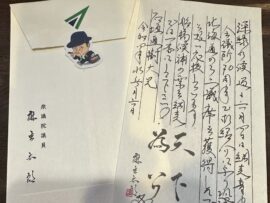

トランプ氏の「警告」メッセージ:市場開放への断固たる姿勢

ドナルド・トランプ大統領は、オーストラリアが米国産牛肉を輸入することに合意した事実を自身のソーシャルメディア「Truth Social」で宣伝し、輸入を拒否した国々に対し「ON NOTICE(警告・通知)」という強いメッセージを送りました。この強調された「警告」は、コメ輸入を含め、米国産農産物の市場開放を求める同政権の断固たる姿勢を示唆しています。

結論

以上のように、米国からのコメ輸入圧力に対し、日本は国内の需給バランスと既存制度を巧みに活用して「総量を変えずに輸入比率を調整する」戦略で合意に至りました。一方、韓国は国際協約による国別クォーターの制約と国内のコメ過剰生産という構造的な問題に直面しており、打開策を見出すのが困難な状況です。この日韓の違いは、国際貿易交渉における各国の国内事情と、それに対応する外交戦略の重要性を示しています。