今年、日本は終戦から80年という節目の年を迎えます。この歴史的な時期において、あまり知られていない事実の一つに、敗戦後の占領下で日本政府が主導し、占領軍兵士向けの売春施設を設置したという背景があります。これは「日本女性を守るために」という名目で、終戦わずか2日後の閣議で決定され、約10日後には最初の慰安所が開業に至りました。これらの施設は全国へと広がり、やがて「パンパン」と呼ばれる街娼の出現に繋がります。果たして、この国策としての売春は、当時の社会が直面した「性の防波堤」としての役割を果たしたのでしょうか。近現代女性史の専門家であり、占領下の女性の実態を深く調査されてきた平井和子氏の分析を通じて、その実情に迫ります。

終戦直後、なぜ「慰安所」設置は急がれたのか?

1945年8月15日、昭和天皇によるポツダム宣言受諾と太平洋戦争終結の「玉音放送」が国民に伝えられました。そのわずか2日後、東久邇宮稔彦内閣が成立します。この新内閣が初閣議で最優先事項として取り上げたのが、「外国駐屯軍」のための「慰安所」設置でした。8月18日には、内務省が各都道府県警に対し、「一定の区域に限定し、外国駐屯軍向けの慰安所設置を求める」という秘密通牒を無線電信で発令しています。この通牒は、「外国駐屯軍慰安施設等整備要領」として、「性的慰安施設」の他、「飲食施設」や「娯楽場」の「急速充実」を警察署長に積極的に指導するよう求めていました。

東京における慰安所の設置と運営を担ったのが、芸妓や飲食店などを扱うサービス業7団体によって8月23日に設立された「特殊慰安施設協会」(Recreation & Amusement Association、通称RAA)です。終戦からわずか3日後に政府が外国人向けの売春を国策として推進した背景について、占領期の性売買を研究する平井和子氏は、過去の日本軍の行動に対する懸念が主な理由であったと指摘します。

平井氏は、「日中戦争中の1937年に発生した南京事件における旧日本兵による性暴力が、政府の頭にあったのだと思います」と述べます。「自分たちが南京でしたことが、まるでブーメランのように戻ってくる恐れがあったため、慰安所の開設を急いだのでしょう」。当時の警視総監であった坂信弥は、国務大臣の近衛文麿から「手下に任せないで、君自身でやってくれ」と直接要請されたと後に語っています。坂は日中戦争時に鹿児島県警察部長として、鹿屋航空隊基地の近くに慰安所を設置した経験を持っていました。平井氏は、「政府の要請からわずか10日ほどで慰安所を開設できたのは、戦地で旧日本軍の慰安所を設営してきた豊富な経験が背景にあったからでしょう」と分析しています。この迅速な対応は、当時の政府が直面していた切迫した状況と、過去の経験がいかにその政策決定に影響を与えたかを示しています。

1945年9月、特殊慰安施設協会(RAA)の施設で祝杯を挙げる連合国占領軍兵士たち。戦後日本の混乱期における娯楽施設の一面を示す写真。

1945年9月、特殊慰安施設協会(RAA)の施設で祝杯を挙げる連合国占領軍兵士たち。戦後日本の混乱期における娯楽施設の一面を示す写真。

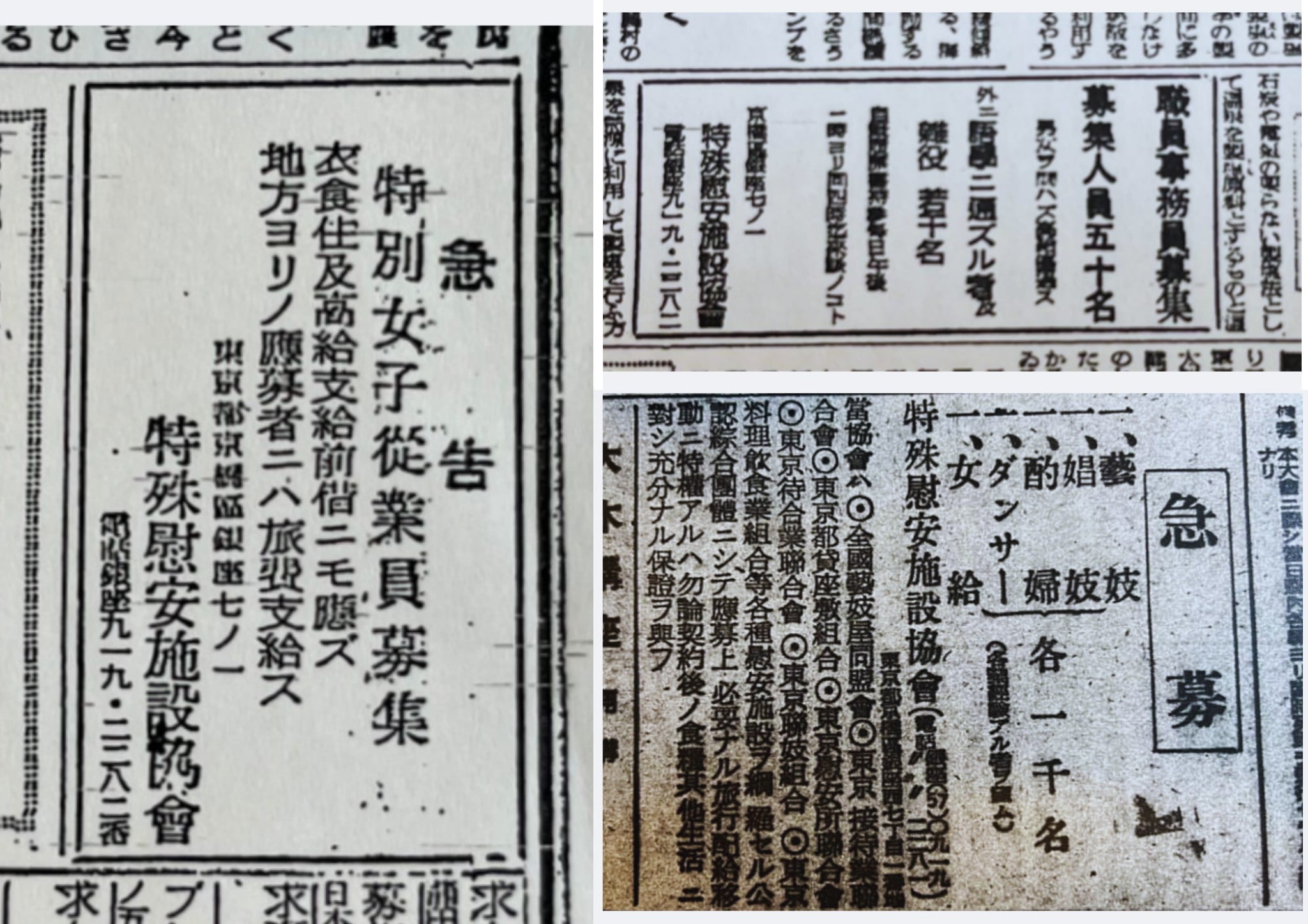

終戦直後、特殊慰安施設協会(RAA)が女性を募集するために新聞に掲載した広告。戦後日本の社会状況と慰安所制度の一端を示す。

終戦直後、特殊慰安施設協会(RAA)が女性を募集するために新聞に掲載した広告。戦後日本の社会状況と慰安所制度の一端を示す。

まとめと考察

終戦直後の日本において、政府主導による「国策売春」としての慰安所設置は、現代においてはあまり知られていない歴史の一側面です。この政策は、「日本女性の保護」という名目を掲げつつ、過去の日本軍による性暴力が「ブーメラン」として返ってくることへの懸念と、治安維持の思惑が強く影響していました。特殊慰安施設協会(RAA)の設立とその迅速な運営開始は、当時の日本政府が直面していた複雑な社会状況と、その対応がいかに緊急性を帯びていたかを物語っています。この歴史的事実は、戦後日本の社会構造、女性の置かれた状況、そして国家が危機に際して選択した政策の多面性を理解する上で、不可欠な視点を提供します。

参考資料

https://news.yahoo.co.jp/articles/8bfe0d9020b5f3470a0a5d3fc68e6e1d7d477cb2