厚生労働省の「令和4(2022)年度 国民医療費の概況」によれば、2022年度の国民医療費は46兆6,967億円という巨額に上り、これは国民一人当たり37万3,700円に相当します。このうち、全体の17.1%、約8兆313億5,700万円を占めるのが薬局調剤医療費、すなわち薬代です。国民医療費の1~3割は健康保険で賄われますが、残りは税金から支払われています。なぜこれほどまでに医療費が減らないのか、神奈川県綾瀬市で「ReStartくすり相談所」を運営し、減薬相談に応じている薬剤師の井田鉄平さん(47歳)に、その実態と背景についてお話を伺いました。

訪問診療で露呈した「残薬」問題の現実

現在、ケアマネジャーとしても活動しながら、減薬や断薬のアドバイスを行っている井田さん。彼が独立に至ったきっかけは、以前勤めていた訪問中心の調剤薬局での経験でした。患者宅で目の当たりにした、大量の「残薬」の山が、井田さんの意識を大きく変えたのです。

「それまでは、薬局内で処方箋通りに薬を調剤するだけで、患者さんがきちんと薬を飲んでいるか、正直あまり関心がありませんでした。しかし、訪問メインの薬局で働き始めて、特に高齢者のご自宅に、飲み残しの薬が大量にあることに衝撃を受けました。」

実際に患者宅では、カラーボックスにぎっしりと詰められた、使用期限切れや飲み残しの薬、湿布などが山積みになっていたと言います。

「薬の袋には『朝・昼・晩、1日何回』といった服用指示が明記されていますが、高齢者は認知機能の低下もあり、あまりに薬の種類が多すぎると、飲み切れない、管理しきれないという現状に気づかされました。薬剤師は薬の専門家です。この『ムダ』を何とかしなければならない、という強い使命感に駆られました。元々、無駄が大嫌いなんです(笑)。」

自らが納めている税金が、このような無駄な薬の山となって積み上がっている現実を目の当たりにし、井田さんは深く考えさせられました。この経験から5年後、彼はついに「ReStartくすり相談所」を開設します。大量の薬の服用により、便秘やむくみといった副作用に苦しむ高齢者が多かったことから、減薬アドバイスの提供を本格的にスタートしたのです。

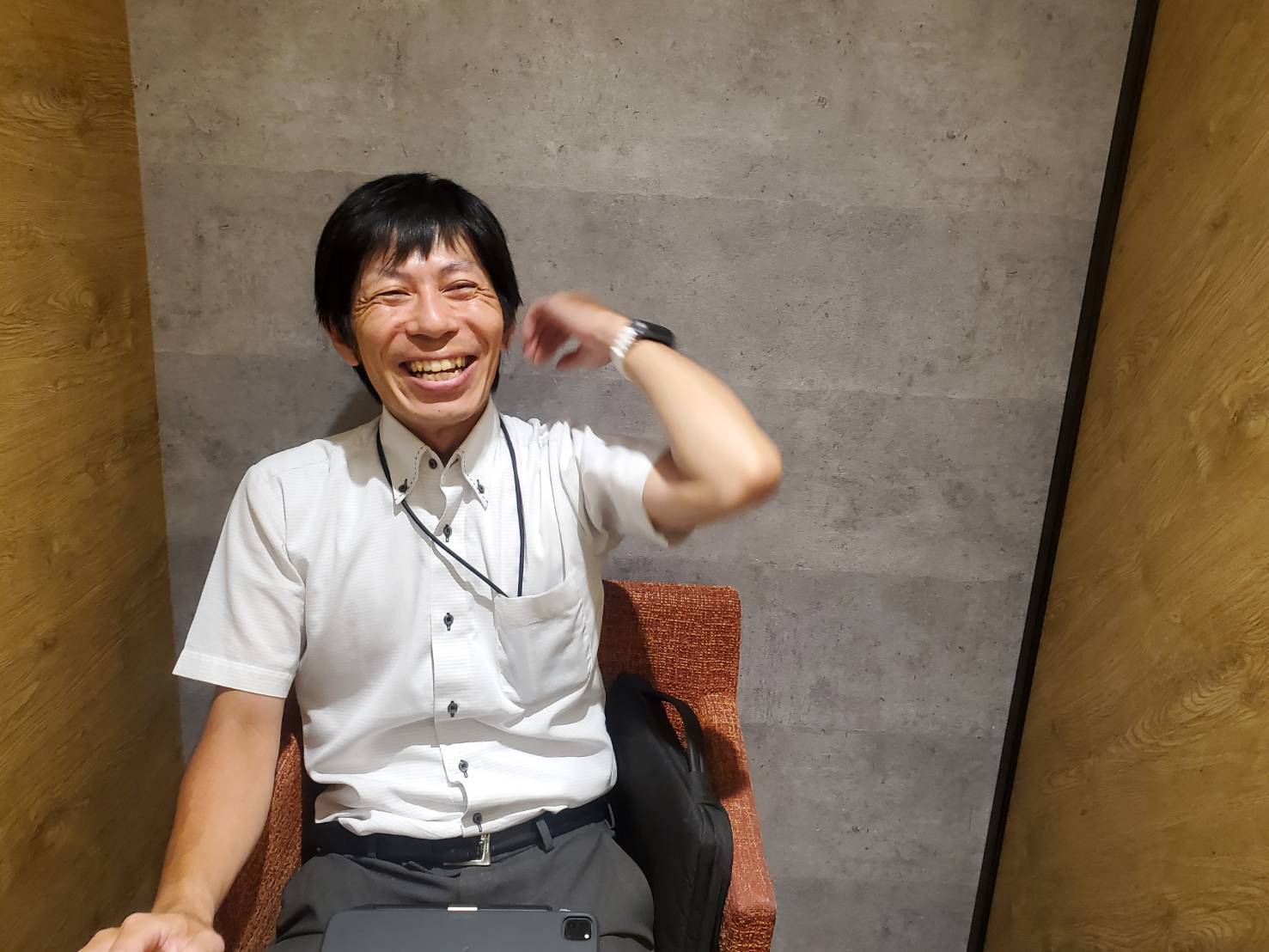

「ReStartくすり相談所」を運営する薬剤師・井田鉄平氏

「ReStartくすり相談所」を運営する薬剤師・井田鉄平氏

医療分業制度がもたらす「多剤併用」と薬剤師の葛藤

日本の医療における基本的な分業体制では、医師は診断に基づき薬の処方箋を作成する「処方権」を持ち、一方、薬剤師はその処方箋に基づき実際に薬を調製・交付する「調剤権」を担っています。薬剤師法では、薬剤師は処方箋に沿って調剤を行う義務がある一方で、薬が患者にとって適切であるかを確認する責任も負っています。具体的には、薬の相互作用のチェック、用法・用量の確認、患者への服薬指導、そして処方内容に疑問がある際の医師への「疑義照会」などが挙げられます。この二重チェック機能は存在するものの、それが実際に機能しているかは別の問題だと井田さんは指摘します。

「私はフリーランスの薬剤師なので、医師の処方について忖度なく意見を述べることができます。しかし、一般的な調剤薬局に勤務している薬剤師の場合、医師に嫌われてしまうと薬局経営に影響が出るため、どうしても顔色をうかがってしまうのが現実です。そのため、効果が重複している薬が何種類も処方されていても、医師に『物を申す』のは、多くの薬剤師にとって非常にハードルが高いのです。」

このような状況の結果、患者宅には大量の薬がストックされることになります。「薬にも有効期限があり、期限を過ぎれば適切な効果は期待できません。さらに、薬には副作用も存在し、むくみや便秘など、体調の悪化につながることもあります。しかし、その副作用に対してさらに別の薬が処方されるため、薬が増えることはあっても減ることはほとんどありません。」

それでは、患者側はどのようにこの状況を捉えているのでしょうか。この問題は、医療費の高騰だけでなく、患者の健康とQOL(生活の質)にも深く関わる喫緊の課題と言えるでしょう。

参考文献:

- 厚生労働省: 令和4(2022)年度 国民医療費の概況