子どもの健全な成長において「ことば」の習得は不可欠です。しかし、日本に在住する外国人の数が年間10%という急速なペースで増加する中、外国籍の子どもたちへの日本語教育体制の整備は依然として立ち遅れた状態にあります。公立学校だけでも、日本語を十分に理解できない児童・生徒が約7万人に上ると報告されています。この現状は、多様化する日本の社会が直面する喫緊の課題の一つとして、その解決が強く求められています。

日本在住外国人の急増と家族帯同者の増加

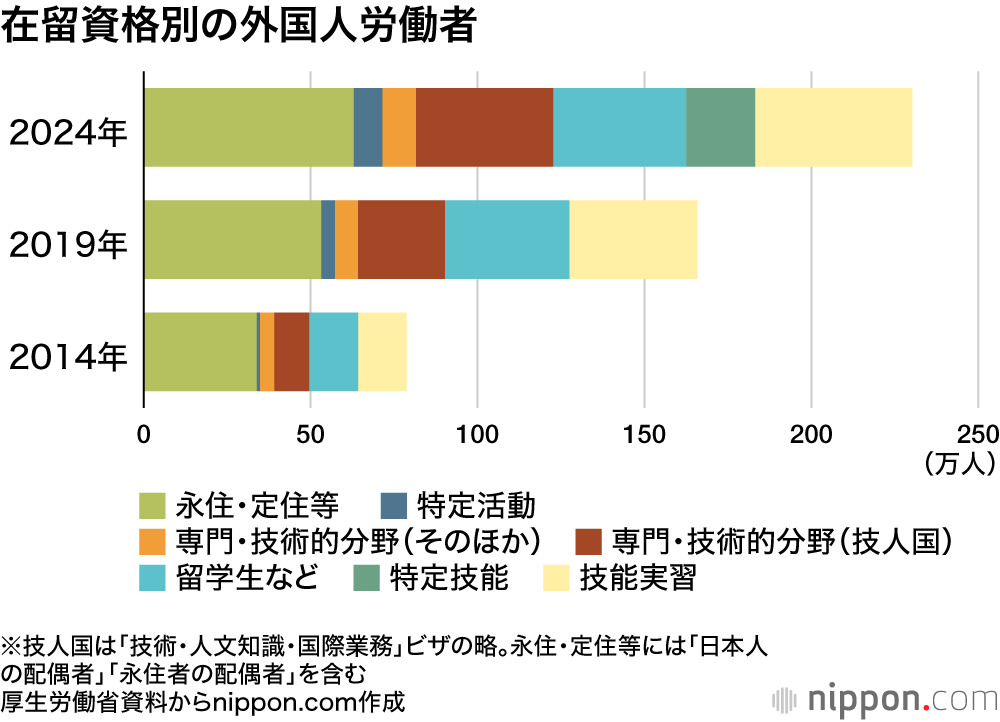

出入国在留管理庁のデータによると、日本に暮らす外国人の数は2024年末時点で376万9000人に達しました。これは2023年末から35万8000人の増加であり、10年前と比較すると1.8倍に拡大しています。特に急増している在留資格は、技術者、通訳、デザイナー、語学教師など多岐にわたる職種をカバーする「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称「技人国」ビザ)の取得者です。厚生労働省の外国人雇用に関する統計では、2024年までの10年間でこのカテゴリーの外国人は3.9倍の41万1000人にまで増加しました。

彼らは大学教授や法律・会計業務に携わる専門職のビザ保持者と同様に、家族の呼び寄せが認められています。この構造的な変化が、必然的に日本で生活する外国籍の子どもの増加へと繋がっています。外国籍の子どもたちへの日本語教育が喫緊の課題となっている背景には、こうした在留外国人の構成変化があるのです。

在留資格別外国人労働者数の推移グラフ:特に技人国ビザ取得者の増加が顕著

在留資格別外国人労働者数の推移グラフ:特に技人国ビザ取得者の増加が顕著

この結果、文部科学省の集計によれば、公立学校に在籍する外国籍児童・生徒の数は2024年度に約12万9000人となり、前年度から9.0%増加しました。問題は、多くの学校で彼らに日本語を教える専門スタッフが不足しており、日本語を十分に習得できないまま成長していく子どもが増えていることです。コミュニケーションの基盤となる「ことば」を共有できないことは、その後の進学や就職に深刻な悪影響を及ぼすだけでなく、地域社会での孤立を招きかねない状況を生み出しています。

日本語指導を必要とする児童生徒の実態と課題

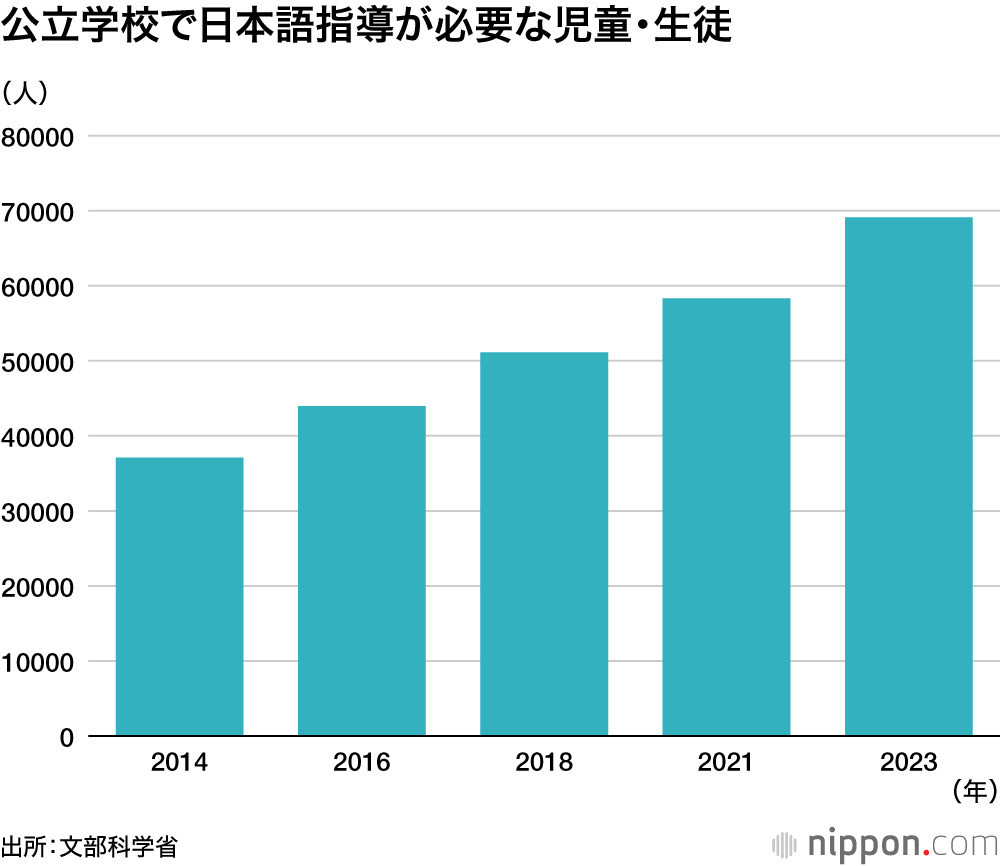

文部科学省の2023年度の集計では、公立学校で日本語指導が必要な児童・生徒は全国で約7万人を数え、これは10年前の約2倍にあたります。

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の増加を示すグラフ

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の増加を示すグラフ

東京に隣接する千葉県松戸市では、2024年末の人口約50万人のうち外国人が2万3000人を占めています。この状況に対応するため、松戸市教育委員会は2022年度から、日本語指導が必要な児童が18人以上在籍する小学校には原則として「にほんごルーム」を設置し、別クラスでの専門教育を実施しています。2025年度には全45校のうち約3割にあたる15校に設置される予定です。さらに、2024年度からは市内1カ所に「プレスクール」を設け、外国籍の子どもが地域の学校に通い始める前の20日間で、挨拶や体調を伝える言葉など、学校生活に不可欠な日本語を集中的に指導しています。市教育委員会は日本語教育のために正規職員33人を配置し、有償ボランティア37人を確保するなど、積極的な取り組みを進めています。

日本の公立学校で日本語を学ぶ外国籍児童のイメージ

日本の公立学校で日本語を学ぶ外国籍児童のイメージ

しかし、松戸市の取り組みは全国的に見ても比較的手厚い例と言えます。日本語教育が必要な児童・生徒数が首都圏や愛知県などの都市部に集中しているため、ある程度の人数がまとまっている地域では、学校側もそれに見合った体制を整えやすい傾向にあります。これは、人数が少ない地域や地方では、同様の体制を整えることがより困難であることを示唆しており、全国的な課題として日本語指導体制の強化が引き続き求められています。

日本語が十分に習得できないままでは、外国籍の子どもたちが日本の教育システムに適応し、将来的に社会に円滑に溶け込むことが難しくなります。彼らの「ことば」の習得を支えることは、個人の成長と幸福だけでなく、多文化共生社会を目指す日本にとって喫緊の課題であり、持続可能な社会基盤を築く上で不可欠な投資と言えるでしょう。